Page web mise en ligne le vingt octobre 2025. Temps de lecture : dix minutes.

Il y aura dans peu de jours trente-deux ans tout juste, un homme, décrété d’accusation par une Assemblée qui, par 504 voix contre 252, autorisait contre lui des poursuites, partait pour Bruxelles, après s’être demandé si, lui, ancien membre du gouvernement provisoire, ne devait point se laisser mettre la main au collet publiquement.

— Je voudrais voir cela ! disait-il à son ancien collègue Dupont (de l’Eure1). C’était M. Louis Blanc2 qui venait de subir les épreuves de la plus longue séance qu’on ait jamais eu à enregistrer dans les annales parlementaires de ce siècle3, et qu’on venait de condamner ainsi, par un jour gris et terne, après une nuit d’août, passée à discuter et à accuser. M. Louis Blanc ne voulait pas quitter Paris. Ce fut un adversaire, M. Darragon4, député légitimiste, qui l’y décida, offrant à l’ennemi d’hier un asile, et lui glissant dans ses vêtements deux billets de mille francs, en lui disant : — Vous me rendrez cela quand vous pourrez !

Dès son arrivée sur la terre d’exil, Louis Blanc devait renvoyer à M. Darragon cet argent, mais avec quelle joie il eût serre la main de ce loyal adversaire s’il l’eût revu jamais !

La destinée est souvent sévère. M. Darragon devait mourir peu de mois après cette formidable séance du 25 août 1848.

Louis Blanc était donc parti, par le chemin de fer, pour Bruxelles et de là pour Gand, où il comptait aller à Ostende et Douvres.

C’était un dimanche. Il se promenait tranquillement dans les rues de Gand, tout étonné de se sentir loin des orages de la veille, lorsqu’il entendit des passants dire dans la rue :

— Tiens voilà Louis Blanc !

Quelque Français ou quelque Belge qui l’avait vu à Paris.

Ce nom de Louis Blanc, tant de fois répété en cette séance du 25 dont tout le monde s’entretenait, retentit comme un pétard dans la paisible rue gantoise. Il se fit aussitôt un rassemblement curieux autour de M. Louis Blanc, et finalement un agent de police intervint et demanda :

— Je vous demande pardon, monsieur. Est-il vrai que vous soyez M. Louis Blanc ?

— Parfaitement.

— Ah fit l’agent. En ce cas, je vous demanderai de vouloir bien me suivre chez le commissaire.

— Allons, dit Louis Blanc.

La foule s’écarte. L’agent de police conduit Louis Blanc chez le commissaire de police, et celui-ci, en apprenant qu’on vient d’arrêter Louis Blanc, se confond en excuses. On n’a jamais vu pareille maladresse. Ces agents font véritablement trop de zèle ! Il faut les excuser.

— Oh dit Louis Blanc, l’agent est tout excusé, Monsieur, et je vous demande la permission…

— De vous en aller ? C’est impossible, monsieur, répond le commissaire. Je ne pourrais pas prendre sur moi une formalité, d’ailleurs toute simple. Mais voulez-vous me faire l’honneur de me suivre jusque chez M. le bourgmestre. C’est à deux pas d’ici. Vous serez rendu à la liberté sur-le-champ. Je vous demande pardon…

— Allons chez le bourgmestre ! répond Louis Blanc.

Chez le bourgmestre on trouve un homme charmant, qui devient aussitôt furieux contre les fonctionnaires trop zélés. Ah l’on avait bien besoin d’arrêter M. Louis Blanc ! Et quel mal faisait-il ?

— Monsieur le bourgmestre murmure M. Louis Blanc, je vous prie de bien vouloir ne gronder personne. Il me suffira que j’aie encore le temps de prendre, ce soir, le train d’Ostende.

— Le train d’Ostende ? Je suis bien désolé, monsieur Louis Blanc, mais je doute qu’aujourd’hui vous ayez le temps de vous embarquer.

— Parce que ?

— Parce que M. le gouverneur est à la campagne.

— Et qu’importe à M. le gouverneur ?…

— Ah fit le bourgmestre, c’est que je ne puis pas, à mon grand regret, vous rendre à la liberté avant d’avoir pris l’avis de M. le gouverneur, et je vous prie, je vous supplie, monsieur Louis Blanc, de consentir à bien vouloir me suivre en prison !

— En prison ?

— Jusqu’à demain. Demain M. le gouverneur sera de retour et vous pourrez prendre le train d’Ostende. D’ailleurs, cette prison ne sera pas une prison. Ce sera une chambre dans la prison, — presque un salon. Un salon de l’appartement du directeur. On vous y servira à diner ; je me ferai un devoir de partager ce repas si vous voulez me faire l’honneur de m’inviter. Vous y dînerez seul, si vous y préférez la solitude, et vous y dormirez à l’aise jusqu’à demain matin. Les lits sont bons.

— Soit, répondit philosophiquement l’exilé, allons en prison !

Il y dîna seul, le diner était excellent. Du vin vieux et un poulet jeune. On envoya à Louis Blanc des livres. C’était Monte-Cristo de Dumas. Tout justement Louis Blanc ne l’avait point lu, et le voilà, passant en prison une partie de la nuit à lire les aventures de l’abbé Faria, et l’évasion d’Edmond Dantès… L’aimable prison de Gand est moins rébarbative que le Château-d’If !

Le jour venu, Louis Blanc reçut la visite du gouverneur de la province, homme fort poli, qui déplora le zèle de l’agent, le zèle du commissaire et le zèle du bourgmestre.

— Enfin, se disait Louis Blanc, je vais donc enfin être libre !

— Monsieur Louis Blanc, fit le gouverneur, vous allez pouvoir partir bientôt.

— Bientôt ?

— Quand j’aurai reçu la réponse du Gouvernement. Le temps de télégraphier à M. le ministre de l’Intérieur…

— Qui en référera à M. le ministre des Affaires étrangères.

Ah ! pensa Louis Blanc, cette fois, je suis perdu. Il n’y a pas de raison pour qu’on ne prenne pas l’avis du gouvernement de Paris, en passant par Bruxelles. On ne va plus me lâcher !

On le lâcha pourtant. Ordre de le mettre en liberté. Il s’embarque bien vite pour Ostende. À Douvres, dans un restaurant, il entre et donne, pour payer son lunch, un des deux billets de mille francs de M. Darragon.

Oh dit le stewart, avec quelque mépris, nous ne pouvons changer les billets français. Ils ne passent pas.

Un voisin de table, un Anglais, se leva alors et demanda à Louis Blanc la permission de régler cette menue dépense et de le conduire jusqu’à Londres.

— Je n’ai pas l’honneur d’être connu de vous, monsieur, mais je vous connais, et voici ma carte.

Et Louis Blanc lut ce nom : Read.

Ce fut ce M. Read qui conduisit Louis Blanc à l’hôtel de Jermyn street, à Londres, Brunswick Hotel, près de Piccadilly, et la première visite qu’y reçut l’exilé fut celle d’un homme qui logeait à quelques pas de là, et qu’il avait vu en prison à Ham5.

On frappe à la porte. Louis Blanc va ouvrir. C’est Louis-Napoléon Bonaparte qui est là, lui disant avec effusion :

— Comment ! Ils vous ont proscrit, vous, mon ami ! Ah les sots ! Ah les misérables !

Le futur empereur se donnait alors comme fort républicain.

Le lendemain il conduisit Louis Blanc chez ce brillant comte d’Orsay6, qui devait mourir à Paris dans une sorte de mansarde à lui louée par la charité du peintre Gudin7. Brummel8 mourut dans un cabanon de fous, à Caen. Ces dandys ont de tristes fins.

Ce fut alors que, soit dans l’Athenœum9, soit dans l’Étoile belge10, soit au Temps dont M. Nefftzer11 ouvrit libéralement les colonnes à ses idées12, Louis Blanc publia ces écrits divers qui forment des livres aujourd’hui. M. Louis Blanc continue justement, depuis quelques mois, avec grand succès, la publication en volumes des Lettres sur l’Angleterre13 qui firent, voilà quinze ou seize ans, une impression très vive lorsqu’elles parurent dans le Temps. L’éminent historien, voué, semble-t-il, aux périodes historiques décennales, a appelé la réunion de ces remarquables correspondances : Dix ans de l’histoire d’Angleterre14. C’est, en quelque sorte, sous la forme de la causerie, le pendant de l’Histoire de Dix Ans15. M. Louis Blanc s’y montre à la fois sous bien des côtés : historien, il trace au jour le jour des tableaux puissants et souvent prophétiques ; peintre de mœurs, il fait revivre à nos yeux les tableaux animés du Christmas ou du Derby Day ; critique, il nous donne sur Thackeray16, qui meurt, ou Byron17, qu’on calomnie, des jugements définitifs ; satirique, il s’amuse et nous amuse d’un procès intenté à Rachel l’émailleuse ; philosophe et philanthrope, il s’indigne chaque fois que Calcraft18 accroche des pendus à sa potence, que ce soit des fenians ou des meurtriers.

Ce sont des pages à relire et qui resteront. On n’a jamais mieux étudié et pénétré un peuple. Et quand on pense que des Parisiens en voyage se piquent de publier un volume sur l’Angleterre et les Anglais ! Louis Blanc seul pouvait le faire, et ses lettres écrites de Londres et de Brighton au Temps et à l’Étoile belge (celles-ci plus polémistes que celles-là) sont bel et bien un tableau durable d’une société, d’une nation et d’une époque.

Ce fut justement à Brighton, qu’un dimanche le télégraphe vint annoncer à Louis Blanc qu’une révolution avait renversé l’empire. Il jeta la plume, et, sans même trouver le temps de prendre un pardessus, il s’embarqua sur le premier bateau en partance et tomba à Paris, par la gare du Nord, retrouvant rue Lafayette des débris de nos armées en déroute. Comme Victor Hugo à Landrecies19, c’était dans le désordre de la défaite que le proscrit revenant en France devait revoir des soldats français. En wagon il avait fait route avec le propriétaire du magasin d’Old England. Ils avaient causé.

— Où descendez-vous, monsieur Louis Blanc ? lui demanda son compagnon.

— Rue Laffitte, chez mon frère… mais…

Et Louis Blanc s’arrêta tout à coup :

— Mais j’ai oublié le numéro de la rue !

Or il était tard. On ne pouvait, à cette heure, courir la rue Laffitte à la recherche de M. Charles Blanc20.

— Voulez-vous, dit le compagnon de route, me faire l’honneur de coucher chez moi ? Demain matin, après déjeuner, nous nous mettrons à la recherche de M. votre frère. Il ne sera pas malaisé de le trouver.

— Eh bien ! fit Louis Blanc, j’accepte.

Et il descendit chez son compagnon de voyage.

Or, à vingt-deux ans de distance, l’homme qui lui offrait le premier repas qu’il prit à Paris portait justement (Ô curiosité du hasard !) le même nom que celui qui lui avait payé le premier repas pris à Douvres.

Il s’appelait Read !

N’est-ce pas singulier, et la destinée n’avait-elle point bien de l’esprit en mettant ainsi deux fois, à l’aller et au retour, un très aimable Anglais sur le chemin de l’admirable auteur de Dix ans de l’Histoire d’Angleterre ?

Louis Blanc seul eût pu conter ce départ et cette arrivée, tous deux mélancoliques, l’un malgré la gaieté de la paternelle arrestation à Gand ; l’autre malgré la joie de la patrie retrouvée. Hélas ! au départ se mêlait l’amertume d’un rêve écroulé ; au retour le désespoir de la France envahie. Mais du moins l’exil unissait.

Oh l’exil est impie. Oh ! n’exilons personne !21

a dit Victor Hugo, qui, ne se doutant point cependant du bannissement à venir, chantait et défendait déjà les vaincus et les bannis !

Notes

1 Dupont de l’Eure (1767-1855) se nommait Dupont, comme tout le monde, mais est né dans le département de l’Eure, ce qui change tout. Jacques Charles Dupont n’est d’ailleurs pas né dans l’Eure, département qui n’a été formé par la Révolution en 1790, 23 ans après sa naissance et à qui on avait donné le nom de département d’Évreux. Ce brave Dupont, avocat, a tout de même eu une vie assez exceptionnelle, seize fois député (de l’Eure, évidemment), à une époque où la Chambre était renouvelée tous les dimanches, Dupont de l’Eure a aussi été un farouche opposant à la Restauration et même chef du Gouvernement provisoire (trois mois) du printemps 1848. On ne le confondra pas avec son fil (1822-1872), lui aussi député de l’Eure.

2 Louis Blanc (1811-1882), comme notre brave Dupont, a fait partie du Gouvernement provisoire du printemps 1848, aux côtés de François Arago, Alphonse de Lamartine, Adolphe Crémieux et quelques autres.

3 Jules Claretie s’avance un peu, le siècle, n’étant pas terminé. La plus longue séance du siècle à l’Assemblée nationale se tiendra dans cinq ans, le 28 juillet 1885, lors du débat sur les crédits pour l’expédition de Madagascar. Elle a duré vingt-trois heures, de 14 heures au lendemain treize heures.

4 Dans la collection d’Albert Quantin « Célébrités contemporaines », en 1882, Charles Edmond, ami proche de Jules Claretie, fera paraître un Louis Blanc, où sera donnée l’anecdote, page 27 et écrira Daragon avec un seul r :

5 Le château de Ham, l’un des plus anciens de France, se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord de Compiègne. Il a été transformé en prison au cours de la Révolution et a abrité plusieurs détenus célèbres dont Louis-Napoléon Bonaparte en 1840 (pour tentative de coup d’État) et qui s’en est évadé en 1846.

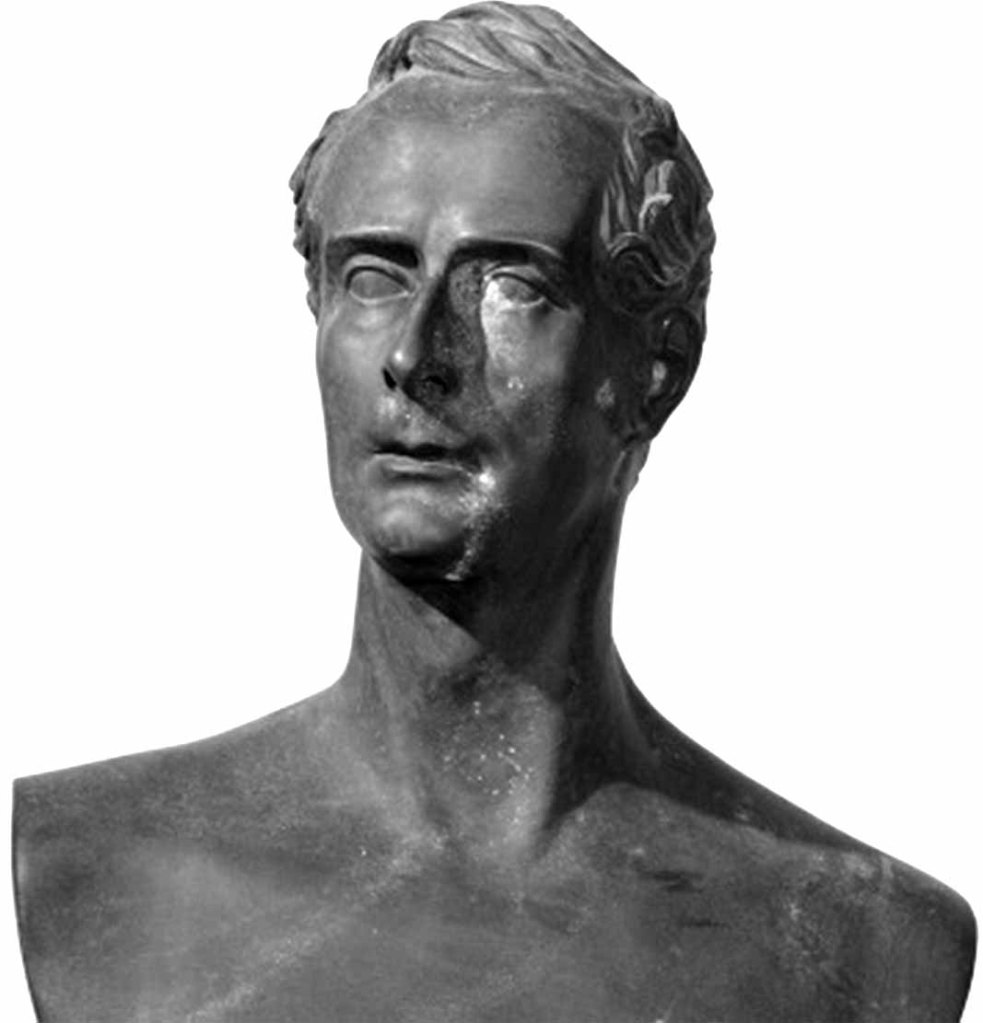

6 Alfred d’Orsay (1801-1852), peintre, sculpteur et parfumeur. Alfred d’Orsay a été nommé surintendant de l’école des beaux-arts peu avant sa mort, par Louis-Napoléon Bonaparte.

Buste de Lamartine, par Alfred d’Orsay (1850), visible au château de Versailles

7 Théodore Gudin (1802-1880), peintre de la Marine.

8 George Brummell (ll) (1778-1840), dit « Beau Brummell », pionnier du dandysme britannique. Sur la fin de sa vie, Brummell, ruiné, était atteint de démence syphilitique qui entraîna son internement. Paul Léautaud a été obsédé par la fin de George Brummell et l’a évoquée à plusieurs reprises dans son Journal, notamment au 17 juin 1904 : « Brummell, dans sa retraite de Caen, à l’hôtel d’Angleterre, ordonnant à de certains jours qu’on lui prépare son appartement comme pour une fête du temps de sa splendeur, à Londres, quand il était le favori du futur Georges IV, et, l’heure arrivée, se tenant au centre, sous le feu des lumières, dans la grande tenue de sa jeunesse, habit bleu Whig à boutons d’or, gilet de piqué et pantalon collant noir, attendant les invités. Puis, tout à coup, comme s’il se fût dédoublé, annonçant lui-même à pleine voix les noms d’autrefois : Le Prince de Galles, lady Fitz Herbert, lady Comingham, lord Yarmouth, etc., etc., tous ceux et celles qu’il avait subjugués, allant au-devant de chacun d’eux, comme s’ils fussent vraiment entrés, eux qui étaient morts pourtant !… Puis, quand tous ces fantômes étaient là, s’apercevant de sa démence dans ce salon vide, retombant accablé dans un fauteuil, pour y fondre en larmes. » Voir aussi la chronique de Maurice Boissard dans le Mercure du premier avril 1912.

9 The Athenæum (æ),revue littéraire et politique éditée à Londres de 1828 à 1921.

Fragment de la couverture de la reliure de The Athenæum pour l’année 1837

10 L’Étoile belge, quotidien libéral bruxellois fondé en 1850, qui sera absorbé par L’Indépendance belge en 1937.

11 Auguste Nefftzer (1820-1876), journaliste et patron de presse, fondateur du Quotidien Le Temps.

Oreille gauche du premier numéro du Temps, daté du 25 avril 1861 mais paru la veille à Paris, dix rue du Faubourg Montmartre, près des grands boulevards, dans un immeuble qui existe encore aujourd’hui »

12 Le nom de Louis Blanc apparaît à huit reprises dans l’année 1861 qui n’a commencé que le 24 avril, et dès le numéro du six mai 1861, page trois : « Le onzième et avant-dernier volume de l’Histoire de la Révolution française, par M. Louis Blanc, vient de paraître chez les éditeurs Furne et Pagnerre. […] / Sans parler du talent bien connu de l’illustre écrivain, nous pouvons dire que son livre témoigne d’une sérénité d’âme qui s’acquiert bien rarement dans l’exil, et que, sans perdre la fermeté de ses convictions, M. Louis Blanc s’est élevé à cette haute impartialité qui est la loyauté d’un honnête homme écrivant l’histoire […]. »

13 De nombreuses Lettres sont parues dans Le Temps en 1865. Lire le très généreux article du cinq décembre 1865, page trois. L’ouvrage est paru, en deux tomes, daté de l’année suivante à la Librairie internationale du quinze boulevard Montmartre et chez Albert Lacroix, Verboeckhoven et cie à Bruxelles.

14 Louis Blanc, Dix ans de l’histoire d’Angleterre, (1861-1870), dix volumes, Calmann-Lévy, 1879-1881.

15 Louis Blanc, Histoire de dix ans — 1830-1840, Pagnerre, six tomes, 1841-1844.

16 William Thackeray (1811-1863), romanciers britannique connu pour ses œuvres satiriques sur la bourgeoisie britannique. William Thackeray a été surtout connu plus récemment grâce aux Mémoires de Barry Lyndon de 1844, portées à l’écran par Stanley Kubrick en 1975.

17 Lord Byron (George Gordon Byron, 1788-1824), poète anglais majeur et défenseur des minorités.

18 William Calcraft (1800-1879), bourreau de la ville de Londres de 1829 à 1868.

19 Le cinq septembre 1870, lendemain de la chute de l’Empire, Victor Hugo le proscrit, prit, depuis Bruxelles, le train pour Paris qu’il avait quitté 18 ans auparavant. Jules Claretie se trouvait à son côté dans le wagon de chemin de fer : « Non, je n’oublierai jamais l’impression profonde et navrée que causa à cet homme, alors âgé de soixante-huit ans et blanchi dans l’exil, la vue du premier soldat français aperçu du fond de notre wagon. / C’était à Landrecies. Des troupes de ce corps de Vinoy, qui battait en retraite de Mézières sur Paris, — pauvres gens harassés, poudreux, boueux, blêmes, découragés, — des soldats vaincus avant d’avoir combattu, se tenaient assis ou couchés le long de la voie. » Jules Claretie, Victor Hugo, dans la collection des « Célébrités contemporaines » d’Albert Quantin (1882). Landrecies, commune de 4 000 habitants en 1870 (et un peu moins de nos jours) à trente kilomètres au sud de Valenciennes.

20 Charles Blanc (1813-1882), journaliste, a été rédacteur en chef du Temps, directeur de l’Académie des beaux-arts (1848-1852 et 1870-1873), élu à l’Académie française en 1878 au fauteuil de Louis de Carné, professeur au collège de France.

21 Victor Hugo, Poèmes académiques et autres publications / V. Les chants du Crépuscule (1835) / V. Napoléon II / IV. Pléiade de Pierre Albouy, Gallimard 1964, page 840 :

On peut observer que Jules Claretie inverse ici les deux éléments du vers.

.