Vie à Paris parue dans Le Temps du quatre mai 1880 mise en ligne le deux décembre 2024. Temps de lecture : 33 minutes. Les temps de lecture sont estimés pour 300 mots par minute.

Dans ce texte, Jules Claretie cite un tel nombre de personnages et d’œuvres que l’insertion de notes systématiques devient rapidement déraisonnable. Les notes déjà données avant cette prise de décision ont néanmoins été conservées pour la plupart et il en subsiste tout de même soixante-douze.

On ne parle plus du Salon — Matinées littéraires — Mademoiselle Beaugrand — Un collectionneur, François Mahérault et Moreau le Jeune — Un mot de Royer-Collard — Notes

Texte paru dans Le Temps du quatre mai 1880.

Cette image représente la disposition de l’exposition au premier étage. Le vide au centre donne sur le rez-de-chaussée de ce que l’on appelait à l’époque « palais des Champs-Élysées », plus connu de nos jours sous le nom de Palais de l’industrie. Les dimensions extérieures de cet immense bâtiment sont d’environ 200 mètres sur cinquante. Voir aussi La Vie à Paris au 23 mars 1880 et notamment la note six.

On ne parle plus du Salon

C’est fini La grande fête du vernissage est passée, oubliée1 ; le Salon a quatre jours de date : on n’en parle déjà plus. La veille de l’ouverture, on faisait queue — comme jadis au théâtre — devant la porte du palais de l’industrie ; il y avait trois, ou quatre mille personnes se bousculant dans la poussière des salles : — et quand on songe que le Salon n’était pas ouvert ! Le lendemain, plus de cohue, à peine une foule. La curiosité publique, déjà émoussée, réclamait déjà une attraction nouvelle. Le Salon était jugé, jaugé, mesuré, critiqué, loué, encensé, calomnié ; chacun tirait de sa poche un lauréat personnel et distribuait, par avance, les médailles et les mentions à qui lui plaisait. Et puis on parlait d’autre chose !

On ne saura jamais tout ce qui se brasse de réputations autour du légendaire saumon sauce verte, sous la marquise de verre2 de Ledoyen, un jour d’Ouverture, j’entends la veille d’une ouverture. C’est dans le fracas des assiettes remuées, dans le brouhaha des allées et venues, au milieu des cris des garçons, des appels des clients, des rires des gens attablés, des grognements de ceux qui cherchent une table, dans la tempête des conversations et la bousculade des plats, que naissent les réputations et que vagissent les gloires. La critique parlée du déjeuner chez Ledoyen, a, de nos jours, sur la peinture, l’influence décisive qu’avait sur les comédies, au siècle dernier, celle du café Procope3.

C’est là que se forment et se déforment les renommées. Le reste au Salon ne compte pas ; une pure promenade. Une distribution de poignées de main, une façon de rendre en bloc un tas de visites en retard. Les tableaux accrochés à la muraille sont parfaitement insignifiants. Ils font tapisserie. On les regardera plus tard. L’important pour le moment est de se montrer. Et qu’on s’agite et qu’on se démène ! Les reporters sont là, à l’affût, prenant des notes. Ils n’auraient qu’à oublier votre nom ! Que diraient, en vous voyant passer à l’état anonyme, les amis qui vous ont rencontrés ?

Je conçois très bien, en songeant à ce que devient peu à peu le Salon — un but de promenade — que de certains artistes, un peu sauvages, se dégoûtent des expositions publiques et s’enferment décidément au fond de l’atelier, seuls avec leur rêve. Ces exhibitions n’auront, avant quelques années, plus rien à voir avec l’art. On annonce déjà, en grosses lettres rouges, sur les affiches officielles, que le Salon sera, tous les soirs, éclairé à la lumière électrique : c’est un premier pas vers une transformation douloureusement inévitable. Le soir où, pour charmer les loisirs des visiteurs, on ajoutera la séduction de la musique aux charmes de la peinture — de la peinture passée au gaz Jablochkoff4 — l’exposition des œuvres des artistes vivants remplacera agréablement les Folies-Bergère. On avait le Skating ; on aura le Salon-Rink ou le Skating -Salon, car je ne vois pas pourquoi on ne patinerait point autour du grand lion de Belfort5. Ce serait, pour les peintres de la modernité, comme on dit, d’une originalité charmante.

Ne croyez pas que je raille. On y viendra. L’autre jour, pendant la sortie, lorsque, sous la porte du palais des Champs-Élysées, cette foule, passablement mêlée, mais élégante en somme, avec de jolis visages clairsemés et des toilettes printanières, s’écoulait vers les files des voitures, quelqu’un, enchanté, poussa cette exclamation :

— C’est adorable ! Avec cette traînée de lumière sur les allées et les marronniers, on dirait la sortie des Italiens6 donnant sur le printemps !

À quoi une voix assez amère de vieux peintre — peut-être méconnu — de ceux qui exposent toujours quelque chose quelque part avec l’espoir, toujours déçu, que ce sera vu par quelqu’un — répondit :

— Allons donc ! ça ? Une sortie des Italiens ! Mais c’est la Courtille7 de l’Art !

Il avait connu Gavarni et fréquenté Thomas Vireloque8.

⁂

Et quand on pense qu’avec ces Salons, en lisant les Livrets des années défuntes9 comme on lirait un livre, on pourrait reconstituer, page à page, toute l’histoire matérielle et morale de ce siècle-ci !… On n’a pas songé à cela. Chaque Salon reflète étrangement les opinions, les engouements, les idées de l’heure où il se produit. On y retrouverait, et souvent à la même place, le portrait du grand homme en renom ou de l’excentrique à la mode, la scène principale du livre à l’ordre du jour, le fait saillant de l’année qui vient de s’écouler, les traits de l’actrice qui fait fureur, du romancier qui fait tapage, de l’homme politique au pouvoir. Cette succession de Livrets est comme une collection de miroirs où se regarde avec coquetterie chaque année de notre histoire !

À ne prendre que les Livrets de peinture depuis 1830, on aurait à écrire les plus curieux des chapitres et dont la moralité serait celle-ci : « Quelle fumée que la célébrité et quelle farce que la vie ! » Il n’y a là, en effet, que des Panthéons démolis et des gloires en lambeaux.

Ah ! la bizarre lanterne magique, avec son défilé de fantômes !

Au Salon de 1831, tous les cadres sentent la poudre. Les têtes sont encore enivrées de la grisante atmosphère des journées de Juillet10. Le salon est le triomphe des combattants de Juillet. Partout, les héros des trois jours apparaissent noirs de poudre. Épisode du 29 Juillet, par Hippolyte Bellangé11. Portrait du duc d’Orléans « en uniforme de la garde nationale », par Decaisne12. La Liberté guidant le peuple sur les barricades13, par Eugène Delacroix. Serment du roi Louis-Philippe à la Chambre des députés, par Devéria14. Portrait de Louis-Philippe, par Vigneron15. Louis-Philippe à Valmy, par Horace Vernet16. Louis-Philippe à l’Hôtel de Ville, par Louis Boulanger17. Louis-Philippe à cheval, par Ary Scheffer18.

Claude Lorrain19 est célèbre pour ses couchers de soleil ; mais les peintres en général ont toujours aimé à peindre les Soleils levant.

Et il faut lire les attendrissantes notices explicatives du livret :

« AUBOIS (c’est le nom du peintre) — Scène de Juillet 1830. Un brave homme a reçu dans la poitrine une balle dont le chirurgien vient de faire l’extraction. La femme de ce courageux citoyen accourt éplorée. « C’est pour ma chère patrie, lui dit-il, en lui présentant la balle. »

Autre scène de Juillet 1830. « Un jeune homme qui s’est distingué et qui porte un drapeau en signe de victoire, est escorté par ses compagnons qui admirent son courage ; mais, épuisé de fatigue, il tombe ; on s’empresse de lui prodiguer des secours : c’était une femme ! »

« P. CARPENTIER — Un épisode du 29 Juillet 1830, au matin20. « Des hommes du peuple vident les gibernes des soldats tombés sous leurs coups ; il en sort de l’argent et en même temps des cartouches. Ces braves saisissent les cartouches et repoussent avec le pied les pièces d’argent jusque dans le ruisseau ! »

Il y a toute une époque dans ces quelques lignes, dans ces sujets de tableaux qui attirèrent des milliers de curieux devant leurs cadres, et qu’on rencontre maintenant traînant, lithographiés, sur les quais ou dans les poudreuses boutiques de bric-à-brac.

Ce sont les lendemains du succès. En 1831, presque tous les tableaux de genre étaient inspirés de Walter Scott21. Le moment approchait où ils allaient s’inspirer de Victor Hugo22. Aujourd’hui, le baquet bleu des blanchisseuses a fait son apparition aux Champs-Élysées23. Ainsi va le monde. Après la guerre de 1870, les portraits étaient nombreux de jolis jeunes gens en uniformes de mobiles. En 1831, on se faisait cataloguer ainsi sur le livret : « O. Tassaert24. Portrait de M. A***, combattant des trois journées de Juillet. »

Deux ans après, la fièvre était un peu calmée. Les scènes tirées de Notre-Dame de Paris se multipliaient. Comme on réimprimait beaucoup alors les Mémoires relatifs à la Révolution, les scènes révolutionnaires abondaient. Un tas de Boissy-d’Anglas25 saluaient noblement des têtes sanglantes portées au haut des piques. Les gens à la mode, ceux dont on courait voir les portraits, étaient le chanteur Nourrit26, le compositeur Hérold27, Jules Janin, Armand Carrel28 ou le général Molitor.

Toute l’histoire du règne de Louis-Philippe est tracée là, dans ces livrets, bien mieux que dans les Mémoires de M. Guizot29. D’année en année, les portraits du roi se font plus rares et les portraits de Ledru-Rollin, de Berryer ou d’Odilon Barrot se montrent, quasi-menaçants. Les batailles d’Afrique ont leurs peintres, mais David (d’Angers) multiplie ses sculptures républicaines, Joseph Barra, Arago, Lamennais, l’abbé Grégoire. On va de la Smala30 à ces marbres et l’on s’y arrête.

En 1840, apparaît le premier buste de Mlle Rachel, par Dantan aîné. Il y aura désormais des Mlle Rachel à toutes les expositions. M. Winterhalter, qui peindra plus tard l’impératrice et le prince impérial, expose alors les portraits de la reine et du comte de Paris.

Nous sommes en 1845. Courbet apparaît. Il envoie au Salon un guitarero31. C’est le réalisme qui naît. La Révolution de 48 n’est pas loin. En 1847 (ô influence du livre de M. Thiers32 !) les tableaux relatifs au premier empire sont nombreux. La légende s’affirme par la peinture. Les Bérésina, les Waterloo, les Wagram, figureront encore en assez grand nombre au Salon de 1848 ; mais en 1849, ce sont les journées et les combattants de Février qui prennent la place des combattants et des journées de Juillet. La mort de l’archevêque de Paris, les portraits du général Négrier, tué en Juin, les scènes d’insurrection d’Armand Leleux, remplacent l’apothéose de la garde nationale de 1830. Les hommes politiques pourctraicturés s’appellent Lamartine, Considérant, Cavaignac, Proudhon, Louis Blanc, Dornés, M. de Rémusat. En 1851, Horace Vernet expose le Portrait de Louis-Napoléon, président de la République. Et toujours des bustes ou des portraits de Mlle Rachel ! Mlle Rachel dans Phèdre ! Mlle Rachel dans le Moineau de Lesbie33 !

La Prise de Rome, par Horace Vernet, semble clore une époque et, en 1853, le second empire voit accourir à lui tous les artistes qui ont soif de commandes et à qui M. de Persigny promet solennellement « le développement de la richesse publique ». Dès lors, portrait du prince Napoléon, par M. Hébert ; portraits de l’empereur, portraits de l’impératrice, Napoléon III et Abd-el-Kader, Napoléon III et les inondés34, Napoléon III, debout, assis, à cheval, en redingote, en grand uniforme ; batailles de Crimée, batailles d’Italie, tableaux d’Yvon, tableaux de Pils, de Bellangé, de Vernet, de Protais, tableaux qu’on pourrait tous appeler comme celui de M. Muller, en 1855 : Vive l’empereur ! Sans compter les scènes destinées à glorifier le coup d’État, comme celle où M. Marcel Verdier, élève d’Ingres, représentait — sur une toile immense — les « orgies bachiques » de Clamecy35, comme disait le livret, et la Jacquerie moderne !

Ce sont des courtisans, ces Livrets de peinture, ou plutôt ce sont des thermomètres. Ils indiquent bien les modifications de l’esprit public.

À partir de 1866, par exemple, les portraitistes qui, jusqu’alors, gardaient presque tous une étiquette officielle, n’osaient guère se risquer que vers les vieux parlementaires, comme M. Guizot, s’emparent des personnalités populaires : Jules Favre, Proudhon, Mme Ratazzi (une mécontente), Victor Hugo.

Mlle Rachel est morte ; on rencontre des portraits de Mlle Favart36.

En 1870, — le premier de tous les Salons où l’on trouve, à côté d’un buste de Sainte-Beuve un portrait de Sarah Bernhardt (par M. Mathieu Meusnier, qui lui enseignera la sculpture), — la destinée place presque côte à côte deux tableaux qui font songer : — l’un s’appelle la Mort de Baudin au 2 décembre37, par M. Pichio dit Piq ; l’autre la Bataille de Waterloo, par Dupray.

C’est le dernier Salon de l’empire.

⁂

Elle ne prouve qu’une chose, cette énumération qui m’entraînerait fort loin encore, si je cédais au malicieux plaisir des rapprochements ou des antithèses. C’est que le Salon a toujours été de l’avis du pouvoir.

Je sais tel peintre qui eût pu dire : — J’ai fait successivement le portrait de tous les gouvernements de mon pays !

Au bout de quelques années, ces courtisaneries au pinceau dorment oubliées, au haut des greniers des préfectures des provinces, et les nouveaux venus de la palette continuent à se précipiter vers les nouveaux venus de la vogue et de la puissance.

Matinées littéraires

Au surplus, on ne s’est pas seulement occupé de peinture, à Paris, ces jours derniers. On a donné çà et là, un certain nombre de soirées tout à fait brillantes et même, chez Mme la comtesse d’Haussonville38-39, des matinées littéraires qui ont réussi. Il paraît que ces Matinées vont devenir à la mode. On convoquera des amis, de quatre à six heures, dans l’après-midi, et, autour d’un thé et de quelques sandwichs, on leur fera écouter la lecture d’un poème inédit, d’une comédie nouvelle ou de Mémoires inattendus. Il est bien évident qu’avec notre existence actuelle, la soirée est absolument brûlée, prise par le dîner, qui commence trop tard, et par le théâtre, qui commence trop tôt, sans compter le Cercle, qui ne finit pas. Et puis, on saurait donner un divertissement littéraire après le repas. Ce serait dangereux. Il y a des chefs-d’œuvre indigestes. On serait forcé d’inviter, pour ces cérémonies, un ou plusieurs chirurgiens, comme pour un duel. Le duel même, avec ses déjeuners en perspective, serait parfois moins périlleux que telle ou telle lecture, avec son apoplexie de Damoclès. La poésie doit être prise à jeun, comme un bain.

L’heure est donc bien choisie, entre quatre et six ; c’est l’heure du Bois pour les femmes à la mode, l’heure de l’absinthe pour les bohèmes du boulevard. Ce sera l’heure de la littérature pour les salons académiques. Dieu merci ! les femmes, qui se montrent si profondément éprises de musique et si profondément séduites par la peinture, vont donc enfin s’occuper de ces malheureux gens de lettres, qui n’ont ni exposition publique ni concerts Pasdeloup40 pour leurs martyrs sans Cirque ! Il y a un peu comme un courant de velléités littéraires, et j’en trouverais la preuve jusqu’en cette fête très particulière qu’a donnée, l’autre soir, Mme la comtesse de la Ferronnays41.

Ce n’était qu’une fête dansante, mais où l’on a, si je puis dire, dansé littérairement. Mlle Fonta42, qui est une érudite dans la danse, et M. de Lajarte43, un musicien savant, bibliothécaire à l’Opéra, où il y a aussi des rats de bibliothèque, s’étaient entendus pour faire revivre, aux yeux des invités de Mme de la Ferronnays, les vieilles danses d’autrefois, les pavanes du temps d’Henri III, les sarabandes de Louis XIII et les gavottes contemporaines du Roi Soleil. Où l’archéologie va-t-elle se nicher !

Mlle Fonta avait, l’an dernier, lors de la fête donnée à l’Élysée par M. Gambetta, évoqué les danses bien dansantes de l’époque du Directoire. Chez Mme de la Ferronnays, en présence de don Carlos et du duc de Nemours, elle n’a montré que des danses bien pensantes. Lulli, enchanté, a dû sourire, et le bonhomme Glück a été content.

Mademoiselle Beaugrand

Rien de plus intéressant que l’archéologie, même en matière de danse ; mais la vie, en pareil cas, est chose, ce me semble, plus charmante encore. Cette science profonde et impeccable de Mlle Laure Fonta nous rendrait-elle, par exemple, l’insaisissable grâce, la légèreté, l’esprit ailé, l’alacrité et la finesse de guêpe de Mademoiselle Beaugrand ?

C’en est fait. Mlle Beaugrand a dansé l’autre soir, à l’Opéra, dans le ballet d’Hamlet pour la dernière fois44. On lui a, des fauteuils d’orchestre, réservé une ovation ; mais, après le ballet, dans sa loge, le défilé des camarades, qui l’aimaient et la regrettent, a été plus touchant encore. C’est, dans tout ce petit monde de la danse, un sentiment unanime qui s’est naïvement traduit par ce billet adressé à Mlle Beaugrand, et dont je ne puis malheureusement citer l’auteur — une danseuse :

« Bonne et toujours chère camarade, vous nous quittez, mais laissez-moi, moi pauvre grain de sable, qui ne suis rien dans cette Océan que l’on nomme Opéra, vous dire que vous étiez, chère Beaugrand, le seul fleuve qu’ils auraient dû garder, comme le plus beau fleuron de leur couronne ! »

C’est parfaitement ridicule, mais absolument touchant

Quelle page à écrire : le Dernier Ballet.

Le dernier pas dansé, aux applaudissements de tous, lorsqu’on est jeune encore, qu’on a toute sa force et tout son talent, qu’on aime son art, qu’on a grandi avec cette passion au cœur, la danse, la danse française ! Quelle douleur derrière ces derniers sourires ! Quelle amère joie dans ces derniers bravos !

C’est qu’elle est fille de l’Opéra, cette Beaugrand qui emporte avec elle toute la tradition d’une grâce spéciale. Enfant, elle est descendue des hauteurs de la Villette pour entrer, toute maigriotte, dans la petite classe de la rue Richer où l’on élevait, en les faisant travailler, les pauvrettes. Son entrée à L’Opéra fut étonnante. Il manquait, un soir, une danseuse pour jouer un rôle de page dans un ballet oublié, Jovita45. On vint, rue Richer, à la « petite classe. » Il n’y avait là qu’une enfant maigrelette qui se fatiguait à se rompre les membres. Le maître de ballet fit la grimace en la voyant ; il eût voulu une jolie fille, jolie dans le sens courant du mot, car Mlle Beaugrand, qui n’est point jolie, est pire, comme disait Mme Dorval. Mais, n’ayant point de choix, il prit Beaugrand.

— Viens à l’Opéra !

À l’Opéra ! Elle ! Voyez-vous la fièvre de cette enfant qui n’avait jamais vu l’Opéra et qu’on menait-là, dans ce grand bâtiment qu’elle croyait doré comme un palais, vénérable comme un temple ? Elle tremblait en y arrivant. On la conduisit à l’habilleuse. Le Maître du ballet avait fait la grimace. L’habilleuse fit la moue.

— Comment ! c’est ça qui va remplacer le page ? C’est ce petit trognon sans rallonge ?

Elle faillit pleurer, la pauvre Beaugrand ! Mais non ! Elle était à l’Opéra, elle marchait sur ces planches sacrées, elle voyait le public en face. Et puis, une fortune ! on lui donnait vingt sous par jour ! — Comme ils durent être les bienvenus, ces vingt sous, dans la petite boutique de la Villette !

Et voilà cette femme qui, depuis ce jour, n’a point quitté l’Opéra et ne veut point encore aujourd’hui accepter les engagements qu’on lui offre en Italie et en Autriche pour pouvoir dire : — Non, je n’ai dansé que la danse française et ne l’ai dansée qu’à l’Opéra de Paris ! — Quelle existence ! Comme elle n’était point jolie46, on la plaçait toujours au fond, dans les ballets, la dernière, et ce fut d’année en année qu’on se résigna à lui confier une place dans un pas de six, puis, comme elle avait du talent, dans un pas de quatre, dans un pas de trois, dans un pas de deux jusqu’au solo chorégraphique47. Et quand elle est parvenue à conquérir son bâton de maréchal, trente mille francs par an, on la congédie ! Toutes ses camarades se sentent atteintes en elle.

C’est chose curieuse, en effet. La danseuse n’est point cabotine, je me sers de l’argot des coulisses pour me faire mieux comprendre. La danseuse sort d’une classe où la rivale est, en quelque sorte, numérotée à son rang, comme dans une école. On travaille côte à côte, on sait la valeur, on connaît le talent de la voisine, on ne discute point son mérite, on l’accepte comme un fait. Toute actrice, toute figurante, la dernière des choristes se croit capable de remplacer la comédienne en renom : il n’y a pas de hiérarchie dans le théâtre. C’est tout le contraire chez les danseuses. Elles ont vu grandir les efforts et les succès des camarades : elles s’inclinent. La petite Beaugrand des vieux ballets était devenue l’exquise Beaugrand de Coppélia48, et les fillettes d’autrefois, qui avaient partagé avec elle les pommes de terre frites et cassé de leurs dents blanches les noisettes de la treizième année, ne songeaient pas à discuter ses mérites.

Hélas ! il paraît que tous ces mérites ensemble, cette légèreté, cet esprit qui faisait dire à Nestor Roqueplan : « Elle danse en français : on ne se relève pas de cela49 ! » cette grâce et cette pudeur si éloignée des ballets de féerie, qui faisaient prononcer hier à Sully-Prudhomme le mot de « chasteté » dans un sonnet à Léontine Beaugrand :

Dont le pas élégant, à sa chaste caresse,

Sans corrompre le cœur enchaînait le regard !

Tout cela est inutile : — Mlle Beaugrand a trente-huit ans. On ne s’en doutait guère, mais elle vient de le déclarer, et M. Mérante50 a prononcé l’arrêt : « Elle n’est plus jeune ! »

À quoi Mlle Beaugrand a répondu :

— Je sais bien. Il ne me trouve plus jeune parce que je le vieillis !

Et, en effet, Mérante, qui joue encore fort joliment les bergers amoureux — il est charmant dans la Korrigane — ne veut sans doute pas qu’on remarque qu’il jouait déjà lorsque Beaugrand représentait un des enfants traversant la scène en courant pour échapper au massacre de la Saint-Barthélemy, au cinquième acte des Huguenots.

⁂

Mlle Beaugrand, qui se consolera de l’opéra avec son jardinet et ses poules, en bonne bourgeoise, a de l’esprit comme Sophie Arnould51, et l’on eût pu lui en prêter autant qu’on en offrait à Augustine Brohan52 et qu’en a Madeleine53.

— Que voulez-vous ? lui disait-on, l’autre jour, pour la consoler, Mlle Sangalli danse dans une autre langue !

— Oh ! oh ! fit-elle. Une autre langue ! Dites donc un patois ! Ce serait plus juste.

Et cet esprit est rarement méchant. Il est aiguisé ; mais, s’il veut piquer, il s’arrête à l’épiderme.

Une de ses camarades, aussi enchantée de sa propre personne que l’était Vestris54, le diou de la danse, disait un soir au foyer :

— Ah ! c’est drôle, quand je m’enlève en dansant, il m’est très difficile de retomber, tant je suis légère !

— Et moi donc ! répliqua Beaugrand, je ne redescends que parce que l’air d’en haut me chatouille la plante des pieds !

Une petite camarade lui disait, d’un air fier, en lui montrant un gentleman en habit noir :

— Vous voyez ce monsieur ? C’est un ministre ! Et il m’a comparée à un papillon !

Gare à l’épingle ! fit Beaugrand.

Et quelle bonne grâce charmante dans ce joli mot, qui est typique, dit à un des rôdeurs du foyer qui s’extasiait sur la petitesse du pied de la danseuse :

— Ah le joli pied ! Ah ! vraiment, il n’y a que Cendrillon qui eût pu montrer un pied aussi petit !

— Allons donc ! fit-elle en riant. Soyez sincère : c’est la longueur de mon nez qui vous fait dire cela !

Maintenant, c’est fini. Mlle Beaugrand ne dansera plus à l’Académie de musique et ne dansera plus nulle part. Les amateurs y perdent, les abonnés la regrettent et ses camarades l’ont pleurée. Elle a fait tout enlever, la veille du 1er mai, de ce qui était à elle dans cette loge où toutes les danseuses se pressaient l’autre soir, et elle a disparu. Un dernier frou-frou de gaze et tout est dit.

Encore une étoile qui file,

Qui file, file,

Et disparaît.

La Patti55, à qui l’on offrait samedi soir après tous les actes de cette Traviata qu’elle chante si admirablement, des bouquets de fleurs, des corbeilles de roses, nous reviendra l’an prochain. Beaugrand ne nous reviendra pas.

Un collectionneur, François Mahérault et Moreau le Jeune

On devait bien un salut à la danseuse qui disparaît involontairement et qu’un journal comparait naguère à Mlle Sarah Bernhardt en lui reprochant « de vouloir faire du bruit ».

— Mais non, je ne ressemble pas à Sarah Bernhardt, répondit-elle. Sarah Bernhardt veut partir et moi je voulais rester !

Le fait est qu’on a beaucoup parlé de l’aventure. Il faut bien qu’on passe à autre chose. Ce n’est pas seulement l’heure des Matinées littéraires, c’est aussi le moment des dernières grandes ventes de l’année. On a couvert d’or, à la vente Beurnonville56, des tableaux que Théodore Rousseau et Delacroix donnaient pour trois cents francs ! On va, dans quelques jours, s’arracher les moindres pièces de la collection Mahérault57 comme on s’est disputé les Fragonard de M. Walferdin.

Mahérault est cet ancien conseiller d’État, conseiller dramatique de M. Scribe58, dont M. Legouvé a tracé dans le journal le Temps un si vivant portrait59. Amateur érudit, chercheur heureux, fureteur aux meilleurs moments des trouvailles, ancien élève de Moreau le jeune60, ami de Gavarni dont il a catalogué et collectionné l’œuvre, M. Mahérault laissait, en mourant, un travail manuscrit très complet sur Moreau le Jeune61, l’illustrateur de tous ces précieux livres du XVIIIe siècle qu’on paye aujourd’hui des sommes folles. Ce travail, M. Émile de Najac62, gendre de M. Mahérault, vient de le publier en un beau volume, déjà recherché.

C’est tout un monde iconographique et bibliographique. Moreau le Jeune revit là, dans le moindre de ses croquis, dans la plus petite de ses sépias. On verra, dans quatre jours, à l’hôtel Drouot, ce que possédait le collectionneur. On trouve ici ce que savait l’érudit. Encore M. de Najac a-t-il gardé, pour ne pas faire de ce livre un Dictionnaire, des notes curieuses que M. Mahérault lui a laissées, — celle-ci, par exemple, relative à une visite faite par Mahérault à Moreau, qui, si près de sa fin, n’était plus Moreau le Jeune :

« Je me souviens parfaitement de la dernière fois que je le vis. J’étais encore bien jeune alors. C’était en 1810. Il y a cinquante ans de cela.

« Il demeurait rue d’Enfer, au coin de la place Saint-Michel, au quatrième, autant que je me le rappelle, dans une maison que le marteau des démolisseurs a fait disparaître pour donner passage au boulevard Saint-Michel. Je sonnai. Mme Moreau vint m’ouvrir elle-même et m’introduisit dans le cabinet de son mari.

« La pièce était carrelée comme le reste de l’appartement ; les carreaux étaient revêtus d’une couleur rouge et cirés avec soin. Un corps de bibliothèque à hauteur d’appui, peint en blanc, régnait à l’entour, et sur ses tablettes étaient rangés les livres que Moreau avait illustrés de ses dessins, ainsi que beaucoup d’autres. Aucun n’était somptueusement relié, mais la plupart, belles éditions de Didot et de Renouard, étaient proprement cartonnés à la bradel63 et recouverts d’un papier rose marbre !

« Moreau était assis à sa table de travail, devant une fenêtre à laquelle était attaché un de ces châssis recouverts de papier blanc entièrement incliné dont se servent tous les graveurs pour adoucir l’éclat de la lumière. Sa table était presque entièrement couverte par une feuille de papier grand aigle64, collée sur une planche soulevée à un pupitre, près de laquelle étaient posés un verre plein d’eau, un crayon de mine de plomb, une plume de corbeau, un morceau d’encre de Chine et un de sépia, et un godet rempli de cette dernière couleur. C’étaient tous ses instruments de travail.

« Il s’occupait d’une des deux grandes compositions qu’il exécuta au bistre pour retracer les fêtes données à l’Hôtel de Ville à l’occasion du mariage de l’empereur Napoléon Ier et de Marie-Louise. Il m’accueillit avec une bonhomie charmante, me montra son dessin, et comme, après l’avoir admiré, je remarquais un petit croquis à la mine de plomb qu’il avait devant lui :

« — C’est, me dit-il, un costume de bal tel que les jeunes femmes les portent aujourd’hui. Il est d’Horace Vernet, mon petit-fils, qui est bien au courant des modes du jour, car c’est lui qui dessine la plupart des costumes que publie Lamésangère65 dans le Journal des Dames et des Modes. Moi qui ne vais plus dans le monde comme au temps de ma jeunesse, et qui ne connais plus les toilettes, je me sers de ce croquis pour ajuster toutes ces figures de femmes que j’ai dû placer dans ma composition.

« Tout en parlant ainsi, il continuait son travail et j’admirais avec quelle légèreté sa grosse main étendait le bistre sur les figures de sa composition et les modelait finement. Moreau était grand et fort ; il avait à cette époque les cheveux gris ou peut-être une perruque de cette couleur. »

N’est-ce pas touchant, cette collaboration de l’aïeul et du petit-fils, Horace Vernet, — dont 1a mère était fille de Moreau, — dessinant des costumes pour cet homme qui avait peint les élégances de la cour de Louis XVI et n’était plus au courant des modes de la cour de Napoléon !

— « Mon aïeul maternel, Jean-Michel Moreau, dit Moreau le Jeune, racontait un jour Horace Vernet à Théophile Silvestre66, était fils d’un perruquier de Paris. Il illustra les plus beaux livres de son siècle, fut l’ami de Voltaire et le zélateur de J.-J. Rousseau. Excellent homme, mais violent comme la poudre. Voyez ces charmants dessins. Supprimer la queue d’un chien des compositions de Moreau, c’est comme si l’on enlevait une virgule de la plus belle phrase de Bossuet !… »

On a dit — ce n’est point M. Roger Portalis dans son excellent livre sur les Illustrateurs du XVIIIe siècle67 — qu’il n’existait pas de portrait de Moreau le Jeune. Or, dans la chambre à coucher d’Horace Vernet se trouvait un portrait de Moreau peint par Gounod, père du musicien actuel68 et grand-père, par conséquent, du jeune M. Gounod, qui vient de se marier et qui, dit-on, reprend avec talent le pinceau de l’aïeul.

Qu’est devenu ce portrait, trois ou quatre fois précieux, du vieux Moreau ?

⁂

Je trouve encore dans les notes inédites de M. Mahérault cette indication curieuse, où il se pourrait bien qu’il fût question de Scribe, le vieil ami du collectionneur :

« On ne saurait se faire une idée jusqu’où va l’absence de sens artistique chez certains littérateurs. J’ai connu un homme d’infiniment de goût et d’esprit, d’une charmante imagination et dont les œuvres ont eu un grand retentissement au théâtre. Eh bien ! il ne comprenait rien à la peinture ! Un tableau n’était pour lui qu’une toile couverte de diverses couleurs.

« Ce fut sans doute un auteur aussi malheureusement doué sous ce rapport qui avait demandé à Moreau un dessin pour un de ses ouvrages et qui s’écria en apprenant que le prix en était de cent francs :

« — Vous employez donc des matières bien chères pour un pareil travail ?

« Moreau lui répondit :

« — Un sou de papier, un sou d’encre de chine ou de sépia, et un pinceau de dix sous qui me sert depuis un an ! Mais qu’est-ce que vous coûte, à vous, le papier dont vous vous servez pour écrire les vers que vous avez vendus mille francs à votre éditeur ? »

Un mot de Royer-Collard

Cette absence de sens artistique, signalée ici par Mahérault, on la retrouverait chez plus d’un écrivain, même chez des salonniers, chez plus d’un critique de théâtre — et le théâtre est pourtant, par certains côtés, un art plastique — et on la retrouvait à un degré supérieur encore, paraît-il, chez Royer-Collard69. C’est lui qui a dit : « La peinture n’est qu’une surface plane inutilisée ! »

Au reste, les mots de ce genre étaient fréquents chez le grand doctrinaire70. En voici un, qui est fort surprenant. M. Villemain avait offert à M. Royer-Collard son livre sur Cromwell. Il vient lui demander son avis. M. Royer-Collard prend un air aimable :

— Votre livre est parfait, dit-il, il est excellent. J’ai un grand plaisir à le lire : c’est un chef-d’œuvre et je vous en fais mon sincère compliment. Cependant, vous feriez bien de le refaire !

Cependant… Seulement… Ah ! qu’il était joli ce personnage de Théodore Barrière71 : M. Bassecour72.

Notes

1 Cette année et la suivante verront des bouleversements dans ces expositions. Il ne s’agit plus du « Salon de peinture et de sculpture » décrit dans la première Vie à Paris (seize décembre 1879) mais du Salon des artistes français, qui s’est tenu dès le samedi premier mai au palais des Champs-Élysées, autrement dit au Palais de l’industrie.

2 Situé juste en face de la façade est du Palais de l’industrie (de nos jours huit avenue Dutuit, qui longe l’arrière le musée du Petit-Palais), le restaurant Ledoyen a déjà un siècle d’existence et un grand renom, qui n’est pourtant pas encore celui d’aujourd’hui, bien plus feutré. Malgré des demandes réitérées, le saumon sauce verte n’est plus à la carte.

Une vue de la verrière du restaurant Ledoyen (en fait il y a plusieurs restaurants dans ce même bâtiment) représentée dans la toile de 1886 du peintre suédois Hugo Birger (1854-1887) titrée Les Artistes scandinaves au Café Ledoyen, un jour de vernissage, visible au musée des Beaux-Arts de Göteborg. Hugo Birger a exposé au salon de Paris cette année 1880.

3 Le Procope fermera dans dix ans, en juin 1890, après deux siècles d’existence. Près de soixante-dix ans plus tard, un établissement s’affichant frauduleusement comme « Le plus vieux café de Paris » reprendra le nom en 1957, sous forme de restaurant populaire, puis touristique, à grand renfort d’œufs mayonnaise.

4 Pavel Iablotchkov (1847-1894, à 47 ans), savant russe, inventeur de la « bougie Jablochkoff » (nom francisé et couramment utilisé) qui fonctionnait avec deux électrodes. La dure de vie de ces ampoules était de quelques heures mais leur puissance était bien adaptée à l’éclairage public. Paris a été la première ville du monde à utiliser ces lampes, à l’occasion de l’exposition universelle de 1878, avenue et place de l’Opéra, ce qui lui a valu alors le qualificatif de « Ville lumière », toujours utilisé de nos jours. Malgré de nettes améliorations, l’arrivée de la lampe à incandescence de Thomas Edison a rapidement supplanté l’invention de Pavel Iablotchkov, largement oubliée. De nos jours, les candélabres inchangés de l’avenue et de la place de l’opéra — et sans doute bien d’autres lieux — sont équipés de carrés de 25 ou 36 diodes sans que ce soit remarqué.

5 Ce Lion de Belfort exposé au salon, n’est pas la sculpture originale en pierre mais sa réplique au tiers, en plaques de cuivre martelées, installé en 1880 au centre de la place Denfert-Rochereau à Paris.

6 Allusion incertaine à notre actuel Opéra-Comique qui donne sur la gentille petite Place Boieldieu depuis 1840. Il ne semble pourtant pas que cette place ait été agrémentée d’arbres. Après un premier incendie en 1838, cette salle sera de nouveau détruite par un second incendie en mai 1887, puis reconstruite au même emplacement.

7 Une courtille est un petit jardin utilitaire, souvent entouré de corps de ferme.

8 Jules Lermina (1839-1915), Propos de Thomas Vireloque, Pache et Deffaux 1868, 212 pages. L’habitude veut qu’un auteur écrive un livre et que ce livre bénéficie ensuite d’une édition illustrée. Sans certitude aucune il semble bien que ce soit le contraire qui se soit produit et que le dessinateur Paul Gavarni ait créé le personnage en 1851. En page quatre du Journal des débats du trente décembre 1851 on peut lire cette annonce : « Collection de 52 grands dessins nouveaux de Gavarni : Masques et visages en cinq séries, à savoir : « 1o Les Propos de Thomas Vireloque ; 2o L’École des Pierrots ; 3o Les Lorettes vieillies ; 4o Les Partageuses ; 5o Histoire de politiquer. »

Thomas Vireloque, extrait de Masques et visages, par Paul Gavarni

Collection Clark art institute, Williamstown, Massachusetts

9 Nous avons le choix entre l’imposant Salon de 1880 édité par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts « presque aussi volumineux que le fut l’Almanach Bottin à ses débuts » (Chronique de Jules Claretie parue dans Le Temps du premier mai) avec ses 7 289 œuvres répertoriées sur 816 pages (sans illustrations) et le Catalogue illustré du salon « contenant 200 reproductions d’après les dessins originaux des artistes » publié sous la direction de F. G. Dumas, « édition autorisée par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Motteroz et Baschet, 484 pages.

10 Le salon de 1831 avait été organisé par le musée du Louvre à partir du premier mai. Plus de trois-mille œuvres y avaient été exposées.

11 Hippolyte Bellangé (1800-1866), entré à l’école de Beaux-Arts à 18 ans, a été directeur du musée de Rouen. Le Dictionnaire général des artistes de l’École française « commencé par Émile Bélier de La Chavignerie » et « continué par Louis Auvray » de 1882 dresse une importante liste d’œuvres essentiellement de nature militaire.

12 Henri Decaisne, (1799-1852), peintre belge issu de parents français. La graphie « de Caisne » est fautive. Le titre de cette peinture n’est pas indiqué en italiques par Jules Claretie ni dans le Dictionnaire cité note précédente et porte peut-être un titre différent ou n’en porte pas. Contrairement à Hippolyte Bellangé, Henri Decaisne semble davantage porté sur les scènes de genre : Milton aveugle dictant le Paradis perdu à ses filles, Une jeune fille à sa fenêtre, Jeune mulâtresse tenant un enfant, etc. exposés au salon de 1927.

13 Là aussi sans italiques dans le texte de Jules Claretie mais présentes dans le Dictionnaire cité plus haut, avec le titre que nous lui connaissons aujourd’hui, en sachant que ce Dictionnaire a été édité en 1882 et porte pour cette œuvre, la mention « musée du Luxembourg ». Le titre indiqué au salon de 1831 était Scènes de barricades.

14 Eugène Devéria (1805-1865) fait partie, avec son frère Achille et sa sœur Laure, d’une fratrie d’artistes reconnus. Malgré une assez courte carrière pour raison de santé, Eugène Devéria pourra peindre quelques-unes de ces immenses peintures officielles que l’époque réclamait comme La Naissance d’Henri IV en 1827 ou ce Louis-Philippe de 1836 (ci-dessous), de cinq mètres sur dix, visible au château de Versailles.

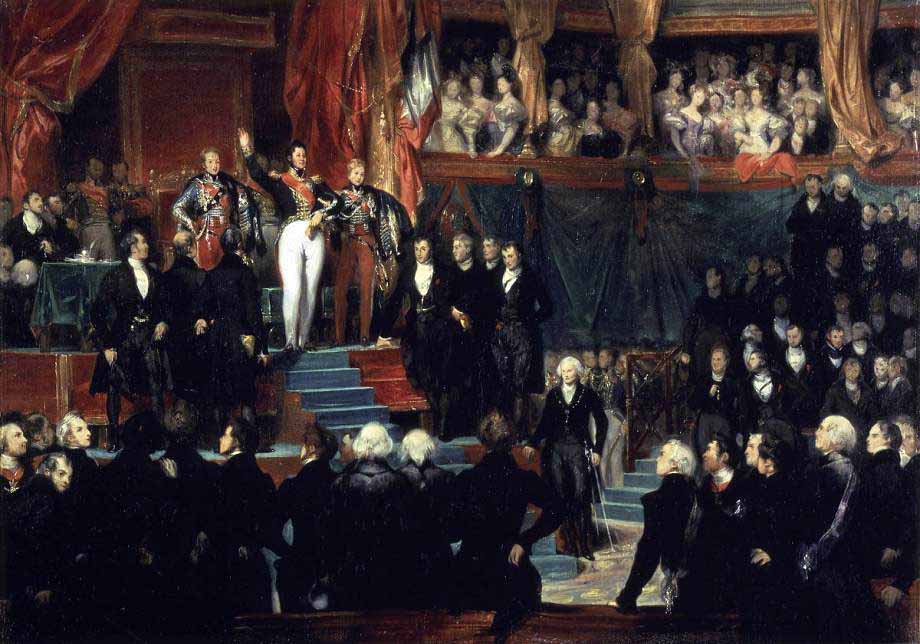

Eugène Devéria : Le roi Louis-Philippe Ier prête serment de maintenir la Charte de 1830, le 9 août 1830

15 Pierre-Roch Vigneron (1789-1872). Ce portrait de Louis-Philippe, d’un inintérêt total, ressemble à un photomaton.

16 Horace Vernet (1789-1863), particulièrement honoré de son temps, propose un catalogue proche de celui de son contemporain Eugène Delacroix ; Son « Louis-Philippe à Valmy » n’a laissé aucune trace sous ce titre.

17 Louis Boulanger (1806-1867), a été directeur du musée de Dijon. Cette peinture a été exposée au salon de 1931 avec pour titre exact Départ de Louis-Philippe pour l’Hôtel de Ville, en 1830.

18 Ary Scheffer (1795-1858) peintre français né aux Pays-Bas. Cette peinture représente peut-être l’arrivée de Louis-Philippe à cheval à l’Hôtel de ville le 29 ou trente juillet.

19 Le Lorrain (Claude Gellée, 1600-1682) n’a pas peint de couchers de soleils tels qu’en montrent les cartes postales mais de nombreuses peintures dans lesquels une lumière, de face, donna sa magie à la peinture, comme ce Paysage de port de 1633.

20 Paul Lecarpentier (parfois nommé, comme ici Carpentier, 1797-1877), a exposé au salon de 1831 cette peinture faisant de nos jours partie des collections du musée Carnavalet, qui indique : « La scène se situe dans la rue Chilpéric qui longeait le côté nord de l’église Saint-Germain-L’auxerrois et aboutissait sur la place de même nom, faisant face à la colonnade du Louvre. » et reprend l’anecdote… pittoresque.

21 Le poète et romancier écossais Walter Scott allait mourir en septembre 1832 et se trouvait donc, en mai 1831, vraisemblablement au faîte de sa gloire.

22 Le 24 février 1830, on s’en souvient (La Vie à Paris du 24 février 1880) Hernani avait été créé avec fracas et avait attiré tous les regards sur ce jeune auteur. En mars 1831, deux mois avant l’ouverture du salon, son roman Notre-Dame de Paris est paru une première fois chez Eugène Renduel.

23 Allusion vraisemblable à une peinture exposée en 1880.

24 Octave Tassaert (1800-1874), essentiellement portraitiste.

25 François-Antoine de Boissy d’Anglas (1756-1826), s’est découvert, pour lui rendre hommage, devant la tête tranchée de Jean-Bertrand Féraud.

26 Adolphe Nourrit (1802-1839, premier ténor de l’Opéra de Paris particulièrement à l’aise dans le répertoire contemporain (Auber, Halévy, Meyerbeer, Rossini…).

27 Ferdinand Hérold (1791-1833) compositeur essentiellement connu pour ses opéras, grand-père d’André-Ferdinand Herold, qu’a bien connu Paul Léautaud au Mercure de France.

28 Armand Carrel (1800-1836), Saint-Cyrien, a participé, dans la nuit du 31 décembre 1821, à un complot militaire tentant de renverser les Bourbons afin de proclamer la République. Cette note est la dernière des notes systématiques pour tout nom propre.

29 François Guizot (1787-1874), historien, homme de lettres et homme d’État, plusieurs fois ministre. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, huit volumes, Michel Lévy, 1856-1867.

30 Horace Vernet, Prise de la smalah d’Abd-el-Kader par le Duc d’Aumale à Taguin, le 16 mai 1843. Cette toile gigantesque de plus de vingt mètres de large sur cinq de haut — sans doute la plus grande de son siècle, hors les panoramas — est datée de l’année suivante. Elle a été exposée aux salons de 1845 puis de 1855 est visible au musée de l’histoire de France à Versailles.

31 Gustave Courbet (1819-1877), Le Guitarrero, ou Jeune homme dans un paysage, de 1844.

32 Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, Société des bibliophiles belges, 1841 (deux volumes). Cet ouvrage sera suivi d’une monumentale Histoire du Consulat et l’Empire faisant suite à l’histoire de la Révolution française, vingt volumes parus chez Paulin puis Lheureux de 1845 à 1862.

33 Le poète romain Catule (-87-54) a dédié de nombreux poèmes à Lesbie, que l’on pense, sans certitude, être sa maîtresse, officielle ou secrète, réelle ou imaginaire. Lesbie, par la suite, inspira de nombreuses œuvres, à commencer par les Épigrammes de Martial (40-140), qui en fait une sorte de prostituée ou, à tout le moins, une femme particulièrement impudique. Jules Claretie évoque ici la pièce d’Armand Barthet (1820-1874), Le Moineau de Lesbie, dédié à Jules Janin. L’exemplaire personnel de Rachel porte cette dédicace de l’auteur : « Gentil moineau, si le parterre / Te bat des mains sur ton buisson, / Point d’orgueil ! La clé du mystère / C’est que Rachel dit ta chanson. » Concernant cette pièce, la notice de Rachel sur le site web de la Comédie-Française indique qu’il s’agit d’un « petit acte pseudo-antique fait sur mesure [pour Rachel] par Barthet » En 1861, le peintre Charles-Guillaume Brun (1825-1908), exposera au Salon Le Moineau de Lesbie représentant une femme pouvant être Rachel.

34 Fin mai et début juin 1853, le Rhône avait largement débordé de son lit à Lyon, Arles et Tarascon, emportant même une partie des remparts d’Avignon. La Loire avait aussi subi une crue comparable.

35 Clamecy est une commune de la Nièvre, au sud d’Auxerre, entre La Charité-sur-Loire et Avallon. Suite au coup d’état de Napoléon III en décembre 1851, les partis de gauche étaient évidemment furieux et quelques brutalités ont eu lieu un peu partout en France. En une de son édition du neuf décembre, le quotidien La Patrie écrit : « Une insurrection socialiste a éclaté dans la ville de Clamecy, dans la matinée du 6 décembre. Les pompiers de la garde nationale de la ville, jointe à la gendarmerie, ont tenté de réprimer le désordre. Plusieurs personnes ont été tuées, beaucoup d’autres blessées. Les factieux ont sonné le tocsin et sont restés maîtres de la ville, que les autorités ont eu le temps d’évacuer en se réfugiant dans les hameaux voisins. / Des gens de la campagne, dont on évalue le nombre à 5 ou 6 000, sont entrés dans la ville. La sous-préfecture a été pillée et saccagée. Trois gendarmes ont été massacrés… »

36 Maria Favart (Maria Pingaud, 1833-1908), est entré à la Comédie-Française à l’âge de quatorze ans a pris sa retraite de la Comédie-Française le premier janvier de cette année 1880.

37 Le médecin et député Alphonse Baudin (1811-1851), suite aux insurrections provoquées par le coup d’État du deux décembre 1851 (note 599) est mort sur une barricade, rue du Faubourg-Saint-Antoine.

38 Joseph de Cléron, comte d’Haussonville (1809-1884) historien et homme politique. En mai 1828, Joseph d’Aussonville est attaché à l’ambassade de France à Rome auprès de François-René de Chateaubriand. Après la révolution de 1830, il se trouve à l’ambassade de France à Londres, auprès de Talleyrand. Après une courte carrière diplomatique vient le temps de la politique et en 1842, Joseph d’Haussonville se fait élire député. Sa carrière d’historien conduit à son élection à l’Académie française en 1869.

39 Louise de Broglie (1818-1882) a épousé Joseph d’Haussonville à l’âge de 18 ans. Le couple logeait dans l’hôtel de Broglie, propriété de longue date de la richissime famille, au 35 rue Saint-Dominique, derrière la Chambre des députés, et de nos jours propriété de l’état et siège d’un ministère.

40 Jules Pasdeloup (1819-1887), musicien, a été nommé en 1860 directeur des orphéons de la rive droite. À partir de 1863 Jules Pasdeloup a organisé des concerts classiques populaires salle Hertz, rue de la Victoire puis, la salle étant devenue trop petite, a dû louer le cirque impérial (de nos jours le cirque d’hiver — d’où le cirque évoqué par Jules Claretie). Ces concerts populaires font penser au travail qu’accomplira plus tard Hilarion Ballande pour le théâtre. Cet orchestre associatif — ce sont les musiciens qui décident de tout, librement — est toujours actif de nos jours dans les mêmes conditions. Dans le même esprit se trouve aussi l’orchestre Colonne, presque aussi ancien.

41 Pauline de La Ferronnays (1808-1891), femme de lettres. Cette fête s’est tenue le dimanche 25 avril. Le Jockey du 28 avril en donne, page trois, la description suivante : « La chorégraphie historique dont Mlle Laure Fonta est la grande prêtresse a fort réussi, l’autre soir, chez Mme la comtesse de La Ferronays. On a beaucoup applaudi la courante de la reine Marie de Médicis, la gavotte champenoise, la pavane et la voile, dansées sur des airs du temps appropriés, restitués, reconstitués par M. de Lajarte qui excelle à ces rentoilages musicaux. C’est le Viollet-le-Duc des restaurations de musique archaïque. » Pendant que Le Voltaire du premier mai, évidemment moins charmé, réserve en pages une et deux, deux colonnes aux « Tableaux mondains » dont une moitié à cette soirée dont voici un fragment : « Dimanche dernier, [La comtesse de la Ferronnays] a convié le ban et l’arrière-ban de la société aristocratique à assister à son hôtel du Cours-la-Reine à une soirée de danse rétrospective. C’est Mlle Laure Fonta — un Trublet en jupon, — qui avait réglé, d’après les manuscrits du temps, ces danses allant du XVIe au XVIIe siècle, et M. Théodore de Lajarte qui en avait reconstitué la musique. » Entre la place de la Concorde et le pont des Invalides, le cours La reine, boisé, longe la Seine et les ailes sud des petits et grands palais. Il serait parfait s’il ne servait pas d’autoroute. Plus personne n’y habite de nos jours.

42 Laure Fonta (Laure-Françoise Poinet, 1845-1915), danseuse à l’Opéra de Paris et chorégraphe, historienne de la danse. Laure Fonta quittera Paris et la danse l’an prochain, réservant tout son temps à l’histoire de la danse.

43 Théodore Dufaure de Lajarte (1826-1890), compositeur, musicographe et bibliothécaire de l’Opéra à partir de 1873 sous la direction de Charles Nuitter. On lui doit Curiosités de l’opéra (Calmann-Lévy, 1883)

44 On raconte que c’est Auguste Vaucorbeil, récemment nommé directeur de l’Opéra qui a mis Léontine Beaugrand (1842-1925) à la retraite afin de laisser la place à la danseuse italienne Rita Sangalli (1849-1909). Les journaux de l’époque se sont fait largement écho de l’affaire, certains avec quelques relents de xénophobie. Voir dans La Vie à Paris du treize janvier 1880 le chapitre « Les deux orchestres de Vaucorbeil »

Léontine Beaugrand

45 Jovita ou Les boucaniers, opéra de Joseph Mazilier sur une musique et une chorégraphie de Théodore Labarre créé à l’opéra de la rue Le Pelletier le onze novembre 1853.

46 Texte de l’édition Havard : « À cause de son diable de visage, — si charmant pourtant ! — »

47 On l’a compris, en matière de danse, cette expression « pas de six, de quatre, de deux… » fait référence au nombre de danseurs de la figure.

48 Coppélia, ballet en trois actes d’Arthur Saint-Léon, sur un livret de Charles Nuitter (le bibliothécaire en chef de l’Opéra), musique de Léo Delibes, créé à l’opéra de la rue Le Pelletier en mai 1870, juste avant la guerre, il y a dix ans de cela. Charles Nuitter avait écrit son livret en pensant à Léontine Beaugrand mais c’est la danseuse italienne Giuseppina Bozzacchi (1853-novembre 1870) qui a créé le rôle de Swanhilda pour l’éternité. Giuseppina Bozzacchi a dansé ce rôle dix-huit fois entre le 25 mai et le 31 août 1870 avant de mourir le 23 novembre, jour anniversaire de ses dix-sept ans, suite à l’épidémie de variole qui s’était abattu sur Paris. Léontine Beaugrand a repris le rôle.

49 Le mot n’est pas neuf et a d’abord servi de compliment pour des danseuses étrangères. On le trouve chez Jules Janin (Journal des débats du quinze décembre 1845) : « Mademoiselle Adrianoff, qui danse en français et qui ne parle que le russe, prête une oreille à demie épouvantée aux déclarations du mélodrame… » Même idée dans Le Charivari du 28 mars 1848 : « [Pierre] Levassor [comédien français] danse en français et baragouine en italien » ou encore dans le même Charivari le neuf mai 1866 dans le « Dictionnaire des contemporains » à propos, justement de Léontine Beaugrand : « Encore une danseuse qui a le tort d’être de son pays ! Elle est spirituelle danse bien, mais elle danse en français. / On ne se relève pas de cela. » Cette chronique est signée de Tony Révillon (1832-1898).

50 Louis Mérante 1828-1887), danseur et maître de ballet, dansait encore à 54 ans.

51 Sophie Arnould (1740-1802), comédienne et chanteuse, réputée pour ses bons mots, recueillis par Albéric Deville (1774-1832) dans son ouvrage : Arnoldiana ou Sophie Arnould et ses contemporaines, recueil choisi d’anecdotes piquantes, de réparties et de bons mots de Mlle Arnould, précédé d’une notice sur sa vie et sur l’Académie impériale de musique, Gérard, 1813.

52 Augustine Brohan (1824-1893), comédienne et salonnière.

53 Madeleine Brohan (1833-1900), comédienne, sœur cadette d’Augustine Brohan.

54 Auguste Vestris (1760-1842), danseur inventif. Voir Serge Lifar, Auguste Vestris, le dieu de la danse, Nagel 1950.

55 Adelina Patti (1843-1919), soprano colorature italienne, a débuté à l’âge de seize ans à New York dans le rôle-titre de Lucia di Lammermoor et quittera la scène en 1906, après 47 ans de carrière.

56 Étienne Martin de Beurnonville (1789-1876), militaire et homme politique. La vente en question s’est déroulée dans la salle huit de l’hôtel Drouot le jeudi 29 avril dans l’après-midi sous la responsabilité de Charles Pillet, commissaire-priseur. Le catalogue présente soixante œuvres.

57 Professeur de rhétorique et de langues anciennes, Joseph-François Mahérault (1795-1879), nommé en 1799 commissaire du gouvernement au Théâtre-Français, réussit à faire revenir à ce théâtre tous les artistes emprisonnés en 1793 et depuis divisés et dispersés. Cet exploit le fait considérer par certains historiens comme le véritable créateur de la Comédie-Française.

Portrait de François Mahérault par Paul-Edme Le Rat (1849-1892).

Source : Histoire de la bibliophilie »

58 Eugène Scribe (1791-1861), auteur dramatique célébré de son temps. À parcourir la liste de ses œuvres on se rend compte que les titres de ses opéras sont tous parfaitement connus. Eugène Scribe a travaillé surtout avec Auber et Meyerbeer mais aussi de grands italiens comme Donizetti ou Verdi. Il a été élu à l’Académie française en 1834. Eugène Scribe et Ernest Legouvé ont écrit ensemble l’opéra Adrienne Lecouvreur, comédie-drame en cinq actes sur une musique de Francesco Cilea, créé au Théâtre Français en avril 1849, d’après la vie de la comédienne (1692-1730), encore chanté de nos jours (Opéra Bastille, début 2024). Lire aussi Eugène Scribe, par Ernest Legouvé, Didier 1874, qui est le texte d’une conférence (46 pages).

59 Vivant et surtout gigantesque pour un quotidien. Le texte de l’excellent Ernest Legouvé (1807-1903), sous le titre « Études et souvenirs de théâtre » occupe deux colonnes et demie dans Le Temps du 26 octobre et quatre colonnes dans le numéro du trente.

60 Jean-Michel Moreau (1741-1814), dessinateur et graveur, dit « Le Jeune » par rapport à son frère aîné Louis-Gabriel Moreau (1740-1806).

61 François Mahérault, L’œuvre de Moreau Le Jeune — catalogue raisonné et descriptif, avec notes iconographiques et bibliographiques, orné d’un portrait de l’auteur par Le Rat [le portrait de la note 57] et précédé d’une notice biographique par Émile de Najac, chez Adolphe Labitte, libraire à la Bibliothèque nationale, 1880, 569 pages.

62 Émile de Najac (1828-1889), auteur dramatique et librettiste pour Charles Lecoq et Emmanuel Chabrier, a aussi travaillé avec Victorien Sardou ou Eugène Scribe. Ceci posé, relevons quelques titres : Une soubrette de qualité (1854), Plus on est de fous… (1858), Les Douze innocentes (1865)…

63 Cette reliure bon marché, importée d’Allemagne par le relieur parisien François-Paul Bradel, mort en 1785, était à l’origine une reliure d’attente, en carton, sans nerfs, qui ne tenait donc pas au dos du livre. Dans une deuxième version de cette reliure encore en usage de nos jours, la couverture n’est réunie au du livre que par le collage de la couverture sur le carton. Il ne s’agit que d’un habillage, sans valeur pour la conservation du volume.

64 Le papier est arrivé en France au XIIIe siècle. Le papier était fabriqué par des moulins, qui fabriquaient eux-mêmes leur forme, « moule » dans lequel était séchée la pâte, qui donnait la feuille. Les formes étant donc de toutes dimensions, en fonction de la demande locale. Les formats ont été définis par Charles VI au début du XIVe siècle, sans grand succès. Pour éviter les contrefaçons les moulins ont rapidement ajouté chacun leur filigrane aux feuilles. C’est le dessin de ces filigranes qui a donné leur nom aux formats de papiers, d’où leur trop grand nombre. De nos jours encore certains métiers, comme les relieurs, ont besoin de formats spécifiques. Seuls les Beaux-Arts ont conservé ces anciennes appellations et ces anciens formats : Grand monde (120 x 80) Grand aigle (105 x 75 ou 110 x 75), Imperial (80 x 60), Jésus (75 x 56) et Raisin (65 x 50).

65 Pierre Antoine Leboux de La Mésangère (en deux mots — 1761-1831), prêtre (jusqu’à la Révolution), puis directeur du périodique (tous les cinq jours) Journal des dames et des modes de 1799 à sa mort.

Le Journal des dames et des modes du dix janvier 1802

66 Théophile Silvestre (1823-1876), critique et historien de l’art, lors d’un déjeuner avec Léon Gambetta. Voir sa nécrologie en une de La Vie littéraire du 29 juin 1876 : « Léon Gambetta déjeunait mardi 20 juin à l’hôtel de la République française [quotidien fondé par Léon Gambetta en 1871], avec son ancien ami Théophile Silvestre. C’est là que l’auteur des Artistes vivants [Histoire des artistes vivants français et étrangers, Blanchard 1866] a été foudroyé par une attaque d’apoplexie. Il n’avait pas encore 54 ans. » Lire aussi sa nécrologie dans Le Constitutionnel du 22 juin. Et la surprenante anecdote concernant Charles Baudelaire en une du Gaulois du 27 juin (colonne deux).

67 Roger Portalis (1841-1912, graveur, critique d’art et bibliophile. Les Dessinateurs d’illustrations au XVIIIe siècle, soixante-quatorze études biographiques d’illustrateurs de livres français, suivies d’un appendix, de biographies sommaires de dessinateurs moins connus et étrangers avec une introduction, des annotations bibliographiques des livres illustrés et une table des noms et des ouvrages cités, par le baron Portalis, chez Damascène Morgand et Charles Fatout, 1877 (deux volumes). Roger Portalis a écrit de nombreux ouvrages sur la peinture dont La Collection Walferdin et ses Fragonard, chez Albert Quantin en 1880.

68 Le musicien Charles Gounod (1818-1893) surtout connu pour son Faust, puissamment chanté par Bianca Castafiore dans les albums de Tintin, est le fils du peintre et graveur François-Louis Gounod (1758-1823) et le père de Jean Gounod (1856-1935), qui a épousé le 24 avril dernier Alice Galland (1860-1932) qui lui donnera trois enfants.

Charles et Jean Gounod. Photographie : Joseph Trompette à Reims, 1887

69 Royer-Collard (Pierre-Paul Royer, 1763-1845). Collard est le nom de sa mère. Royer-Collard est avocat et il a 26 ans lorsque débute la Révolution, à laquelle il participe activement en cherchant à la réconcilier avec la monarchie. Royer-Collard a été élu à l’Académie française en 1827. C’est le texte de l’édition de Victor Havard — un peu plus long — qui est utilisée pour ce paragraphe.

70 Royer-Collard était le meneur des Doctrinaires, cherchant, ainsi qu’il a été écrit note précédente, à réconcilier la Révolution avec la monarchie.

71 Théodore Barrière (1821-1877), auteur dramatique prolifique. On se souvient de la collaboration de Théodore Barrière avec Henri Mürger pour La Vie de Bohème dans La Vie à Paris du vingt avril 1880.

72 Bassecour, rentier, 45 ans, est un personnage des Faux Bonshommes, comédie en quatre actes de Théodore Barrière et Ernest Capendu, créée au théâtre du Vaudeville en 1956. Cela dit, on se demande bien ce que signifie cette conclusion.

.