Cette Vie à Paris est particulièrement copieuse, trois colonnes et demie de la page trois du Temps du 18 mai 1880 et ici 7 538 mots (notes comprises) pour une durée de lecture de 25 minutes à raison de 300 mots/minute. Mise en ligne le trente décembre 2024.

Souvenirs de Gustave Flaubert — Comment naquit Madame Bovary — Bouvard et Pécuchet — La jeunesse en 1830 et en 1880 — Un tableau de Müller : La Déesse Raison — Le tombeau de Samson et le monument de Corot — Notes

Souvenirs de Gustave Flaubert

Est-il déjà trop tard pour parler encore de Gustave Flaubert ? Ce n’est plus quinze jours, comme au temps de Musset et de la Malibran, qui

Font d’une mort récente une vieille nouvelle ;

en quelques heures, tout est dit, on ne parle plus guère de ceux qui s’en vont. À d’autres ! Ce temps-ci est visiblement très pressé.

Pourtant, lorsqu’il s’agit d’un écrivain tel que Flaubert, il est bien permis de s’attarder avec son souvenir. Cet homme qui, de son vivant, déroba soigneusement, avec un souverain dédain, sa vie au reportage et au caquetage des biographes, est en proie, depuis sa mort, aux anecdotes et aux jugements des chasseurs d’actualités. On a bien senti, cette fois, que c’était un lettré de forte et grande race qui disparaissait, et l’on a voulu saisir au passage, pendant qu’il était temps encore, quelque particularité typique, les traits intéressants de sa conversation, les originalités de son esprit.

Pour nous, c’est son œuvre avant tout qui nous intéresse, et j’ai réuni, sur la façon dont il écrivit ou plutôt conçut Madame Bovary, des renseignements qui vraiment, à mon sens, intéressent l’histoire littéraire de ce temps-ci. M. Eugène Crépet, le vieil ami et le compatriote de Louis Bouilhet et de Flaubert, les doit utiliser dans une étude à venir sur l’auteur de Salammbô. On me saura gré de les donner ici d’avance.

Comment naquit Madame Bovary

Gustave Flaubert était, un soir, à dîner chez son père, le grand médecin normand, qu’il a montré, à l’état de silhouette, dans Madame Bovary, et dont Velpeau disait, quand, de Saint-Sever ou de Canteleu, on arrivait le consulter à Paris : « Pourquoi êtes-vous venu ? À Rouen, vous avez Flaubert ! »

On achevait le dessert, lorsque Louis Bouilhet entra, tenant à la main le Nouvelliste ou le Journal de Rouen :

— Vous ne savez pas ? dit-il. La femme du docteur X… vient de se suicider.

— Ah ! bah ?

— Oui, voici cette mort annoncée dans les nouvelles du jour ; Mme X… s’est empoisonnée.

Gustave Flaubert prit le journal, lut l’annonce : un simple fait divers, très laconique, en tout six lignes :

— Tiens, tiens, tiens, fit-il. C’est drôle !

Il sortit avec Bouilhet, et tout en causant, il lui dit qu’on pourrait très bien faire un roman avec ces quelques lignes incolores. Il ne s’agissait que d’inventer ! Flaubert était alors très préoccupé de prouver aux réalistes, tout puissants à cette époque, et très bruyants, qu’on pouvait serrer de près la réalité, la vérité, la vie, en demeurant non pas lyrique, mais romantique. Gustave Flaubert avait et eut toujours pour Victor Hugo un véritable culte. À cette époque, les lettres que Victor Hugo, alors à Guernesey, adressait en France à des amis, étaient jetées à la poste avec l’adresse de Gustave Flaubert, que le poète ne connaissait pas personnellement : « Vous pouvez vous fier à Flaubert ! » avaient dit des fidèles.

Bouilhet écrivait, en ce moment, les Fossiles1, un des beaux poèmes de ce temps ; il achevait Melaenis, ce tableau coloré des mœurs romaines de la décadence.

— Moi, dit Flaubert, je vais écrire un roman ! Et ce roman finira comme a fini Mme X…

Il n’avait alors pas d’autre projet. Ce que serait au juste ce roman, il l’ignorait encore. Il prit des notes, allant et venant à travers les fermes, se faisant inviter à une noce de campagne, suivant les concours régionaux, causant volontiers avec le pharmacien de Veules, tout en songeant à M. Homais qui allait naître. Au bout de cinq ans, Madame Bovary était achevé. Flaubert en écrivait une page par jour.

— Je vais donner un coup de collier, disait-il à un ami, vers la fin de son livre. J’ai encore deux pages à écrire : avec des efforts, je les achèverai aujourd’hui même.

Il récitait volontiers et scandait, de sa grande voix, avec des gestes à la Frédérick ou à la Barbey d’Aurevilly, des fragments de son œuvre avant que l’ouvrage ne fût imprimé. Sa prose prenait, sur ses lèvres, des accents de sermon à la Bossuet. M. Leconte de Lisle nous disait l’autre soir : — Avant d’avoir lu Madame Bovary, ayant entendu Flaubert en déclamer des passages chez Mme Louise Collet2, je prenais cela pour un poème en prose !

Le nom de poème n’eût point déplu à Flaubert, puisque, je le répète, c’était contre les tendances étroitement réalistes d’alors que son œuvre était dirigée. Il opposait belliqueusement Yonville à Molinchart3, les fleurs de ses pommiers normands aux balais de chiendent du professeur Delteil4.

— Or, savez-vous, disait-il, quelle visite je reçus tout d’abord, après l’apparition de mon livre ? Celle de Champfleury, qui vint me déclarer que j’avais bien mérité du réalisme et que j’étais un bon disciple !

Je n’ai pas vu cité ce mot de l’évêque Dupanloup5 sur Madame Bovary. Dupanloup, qui lisait beaucoup Alexandre Dumas, lisait aussi volontiers Flaubert.

— Je trouve Madame Bovary vraie comme la vérité, disait-il, un soir, à Orléans.

Et, comme on s’en étonnait :

— Oui, fit le prélat, c’est que j’ai si longtemps vécu en province et que j’ai confessé tant de femmes !

⁂

Gustave Flaubert devait aimer Madame Bovary, ce livre-type et qui lui donna la gloire, comme on aime la première œuvre lentement caressée, mais son œuvre préférée était Salammbô. Là, dans cette reconstruction du monde punique, il s’était senti plus libre ; il avait marché en plein rêve. Salammbô était, pour lui, une vision devenue tangible. Tout son être idéal y tenait place. Son être réel, si je puis dire, se retrouvait dans l’Éducation sentimentale, assemblage de souvenirs personnels et de sensations intimes.

On peut affirmer ainsi que Madame Bovary est bel et bien un roman, Salammbô une vision, l’Éducation sentimentale une confession.

Bouvard et Pécuchet

Confession ! C’est un peu ce que doit être aussi ce roman posthume, Bouvard et Pécuchet. On me l’a conté, ce roman, en plus d’un détail. L’œuvre, singulièrement forte, ironique et cruelle, contient, paraît-il, — mais il faut se défier de certains enthousiastes, — les plus belles pages que Flaubert ait jamais écrites. C’est une simple histoire, surtout piquante, poignante et originale par les détails : une revue, en quelque sorte encyclopédique, des sciences et des arts humains, des philosophies, des littératures, de la politique.

Bouvard et Pécuchet sont deux bons vieux employés de ministère qui se rencontrent un jour sur un même banc où ils croquent côte à côte une tablette de chocolat en prenant le frais. C’est en été. Ils ont posé sur le banc leur chapeau, et chacun d’eux déchiffre, imprimé sur la coiffe, le nom de l’autre : — ici Bouvard et là Pécuchet.

— Tiens ! dit Bouvard, vous avez eu, monsieur, la même idée que moi !

— Oui, vous savez, répond Pécuchet, il y a tant de voleurs dans les ministères !

Cette conformité de sentiments fait naître entre eux une sympathie qui, de jour en jour, augmente. Bouvard et Pécuchet échangent leurs confidences sur leur banc d’habitude. Ils ne sont pas heureux, les pauvres gens. Ils ont, eux aussi, leurs rêves. Bouvard a aimé, oui, mais il y a si longtemps, si longtemps !… Il n’a d’autre passion maintenant que la campagne. Ah ! dans un bouquet de bois, la petite maison blanche avec les volets verts de Jean-Jacques ! — Pécuchet, lui, n’a jamais aimé. Jamais. Il a cinquante ans et il ne sait pas ce que c’est qu’une femme. Il a passé sa vie dans son bureau, assis sur sa chaise, occupé à copier. — Une maisonnette lui plairait bien, parbleu ! Un jardin, des arbres, des fleurs, des lapins et des poules !

— Et si nous quittions notre ministère ? monsieur Pécuchet.

— Ah ! monsieur Bouvard, et si nous quittions Paris ?

Cette idée, semée dans leurs pauvres cervelles, germe et grandit.

Ils réalisent leurs économies, donnent leur démission, achètent des instruments rustiques et s’en vont aux champs, pauvres diables d’imbéciles à la poursuite du bonheur.

Ils font alors un peu de tout, et, ballottés par le hasard, entraînés par leurs lectures, gobe-mouches éternels se laissant prendre à toutes choses, ils usent ce qui leur reste d’existence à vouloir se mettre au courant du siècle.

Après le jardinage et l’agriculture, ils abordent l’économie domestique et la chimie, l’hygiène, la géologie. Ils cherchent des sources, ils collectionnent les diverses espèces de papillons. On leur a dit que l’archéologie était bien portée et que le goût des bibelots était à la mode. Ils font de l’archéologie et recherchent des bibelots.

Bouvard et Pécuchet ne veulent rien ignorer. Ils font entrer, comme par un entonnoir, un tas de connaissances disparates dans leurs têtes dures. Ils cultivent les lettres, écrivent des romans, achèvent le traité de d’Aubignac6 et composent des pièces de comédie. Flaubert en profite pour railler tour à tour la tragédie classique, le roman d’aventure et la critique moderne. Il rend en coups de griffes à ses contemporains ce qu’on lui a donné en coups d’ongles — ou en coups de chapeau.

Et Bouvard et Pécuchet, toujours croyants, toujours déçus, passent de l’esthétique à la politique, remontent aux principes, examinent les théories du droit divin et du suffrage universel, veulent moraliser les masses. Ils sont bien découragés, au bout du compte. Tous les systèmes les laissent accablés. — Bah ! se disent-ils, rien ne vaut le bonheur égoïste ! Rien ne vaut l’amour ! Il faut aimer !

À leur âge ? — Et pourquoi non ?

Cette phase sentimentale ne leur est pas plus clémente que la phase intellectuelle.

Pécuchet a une petite bonne aux joues roses, accorte et vive, une gaie fillette normande. Il l’aimera, puisqu’il faut aimer. L’amour finit par une consultation médicale. Bouvard et Pécuchet sont condamnés à une gymnastique forcenée, hydrothérapie, Benting, douches et massage, s’ils veulent retrouver la santé perdue.

Un jour qu’ils se promènent par la campagne, en plein soleil, avec des casquettes à longues visières de cuir, Pécuchet tombe raide dans un sillon. Il a des crises. On interroge un médecin. — C’est le brillant de la visière qui est cause de tout. Pécuchet est simplement hypnotisé comme les hystériques de M. Charcot, à la Salpêtrière.

L’hypnotisme ! le magnétisme ! le spiritisme ! la magie ! Voilà, tout aussitôt un champ nouveau offert aux expériences de Bouvard et Pécuchet, qui espèrent bien, à la fin, trouver le bonheur et le calme complets. Ah ! oui, le bonheur ! Pécuchet, tout féru d’expériences d’hypnotisation, se met à pénétrer dans les fermes et à magnétiser des dindons. On sait comment : il suffit de tracer, à terre, une ligne à la craie blanche et d’appliquer sur cette raie le bec des volatiles ; ils ne bougent plus. Et Pécuchet accroche ainsi à une ligne blanche tout un troupeau de dindons descendus du perchoir.

Le fermier arrive ; il voit ses dindons immobiles le bec à terre. Il pousse des cris. On a jeté un sort à ses volailles ! C’est ce misérable M. Pécuchet. Et Pécuchet, après ses mésaventures amoureuses, supporte cette mésaventure nouvelle : les coups de fourche d’un paysan qui le prend pour un sorcier.

⁂

Bouvard et Pécuchet finissent ainsi par avoir fait, en quelque sorte, le tour des inventions humaines. Et ils ne sont pas enchantés du voyage. Quoi ! la science, la politique, le journalisme, la philosophie, ce n’est que cela ? Vanité des vanités !

Reste la religion. Les deux vieux employés se mettent à pratiquer. Ils se donnent à Dieu pour se consoler des hommes. Hélas ! la grâce ne vient pas. Ils attendent vainement le miracle, et la religion les lasse comme le rationalisme et l’athéisme les ont lassés.

Aussi bien, c’est leur faute, sans doute. Ils n’ont pas pris la vie par le bon côté, par le sentier battu, le chemin banal de tout le monde. Ils auraient dû se marier, avoir un foyer de famille, des enfants. Ah ! des enfants ! Ce sont des consolateurs vivants ; un sourire des petits et la tristesse des vieux s’en va. Victor Hugo définit, en causant, le paradis « un endroit où les parents seraient toujours jeunes et les enfants toujours petits ».

Oui, encore une fois, Bouvard et Pécuchet voudraient des enfants et, comme ils ont passé l’âge où l’on en a, ils en adoptent. Après tout, ils seront bien payés de leur dévouement par la reconnaissance de ces êtres qu’ils élèveront à leur fantaisie. Ils placent de l’affection en viager. Eh bien, non ! Même cet espoir leur échappe. Cette chimère crève comme une bulle de savon. Les enfants sont ingrats, les enfants sont infâmes, et ces honnêtes dupes, Bouvard et Pécuchet, qui ont toujours subi doucement toutes les lois humaines (et il y en a, je crois, soixante-dix-huit mille) voient apparaître un soir, dans leur humble logis, le tricorne du gendarme.

Allons ! tout est fini. La vie des pauvres gens est décidément gâchée ! Ils ont essayé de tout et tout leur a éclaté dans la main. De déceptions en déceptions, ils en sont arrivés à ne plus croire à rien, ni à l’humanitarisme, ni à la religion, ni au peuple, ni à la famille, ni à eux-mêmes : si fait Bouvard croit à Pécuchet et Pécuchet croit à Bouvard. Ils ne se quitteront jamais, jamais, ces forçats de la même folie, de la même sottise, de la même misanthropie, et, pour occuper leurs loisirs, avant la tombe où ils se coucheront côte à côte, comme jadis ils s’asseyaient sur leur banc coude à coude, les voilà qui reprennent la plume d’oie et qui copient : ils copient, comme je disais l’autre jour, toutes les stupidités qu’ils ont rencontrées dans leurs lectures et qui, formant, un énorme volume, pouvaient facilement, si Gustave Flaubert l’eût voulu, composer toute une bibliothèque, tant la bêtise humaine est infinie.

⁂

Tel est ce livre de demain, qu’on me saura gré d’avoir analysé dès aujourd’hui. Il est comme la mise en action de cette boutade pessimiste que Louis Bouilhet a appelée Abrutissement et qui termine par une plainte amère le volume posthume des Dernières Chansons :

Les hommes sont si mauvais

Que sans pleurer je m’en vais

Du monde.

Pour la haine ou l’amitié

Je n’ai plus qu’une pitié

Profonde.

…Las d’aller, les bras pendants,

Des noirs coquins aux pédants

Moroses,

J’ai placé tout mon orgueil

À planter près de mon seuil

Des roses.

Je mange et je dors en chien.

Plus rien de noble et plus rien

D’austère !

Comme d’un cruchon fêlé

Mon esprit s’en est allé

Par terre.

Les arbres de mon jardin

Penchent d’un air anodin

Leurs têtes ;

Et les bêtes de ma cour

Deviennent de jour en jour

Plus bêtes !

Mais Flaubert a beau faire, une grande pitié se dégage, malgré lui, de l’existence abêtie de Bouvard et Pécuchet. Il ne voulait primitivement qu’en faire des niais, dont on se fût moqué ; il a fini par en faire des dupes que l’on plaindra.

— Que dites-vous de mes deux idiots ? demandait-il, après une lecture du roman inédit, au poète J.-M. de Heredia7, son ami.

— Je dis que vos idiots sont attendrissants comme tous les Don Quichotte à qui cassent les reins les ailes des moulins à vent !

— Ah ! fit Gustave Flaubert enchanté, alors si mon livre est cordial, il est mieux que je ne croyais ! Je suis content !

Il avait, en ces derniers temps, une hâte fébrile d’achever ce livre. Il venait, la veille de sa mort, de le mettre dans « caisse aux manuscrits » pour le rapporter à Paris, terminé.

— II faut que j’aie raison de ce roman, écrivait-il encore naguère à M. de Heredia ou qu’il ait raison de moi !

Quatre jours après, l’apoplexie était venue. C’est l’œuvre qui a eu raison de l’ouvrier.

Qu’il soit balle de fusil ou caractère d’imprimerie, le plomb finit toujours par tuer son homme.

⁂

Madame Bovary n’était pas, comme on l’a dit, le premier livre de Gustave Flaubert. Avant ce roman magistral, Flaubert avait écrit un premier roman que ses amis ont lu, une étude de mœurs très moderne, que son auteur renonça à publier.

Il le regrettait parfois ; il avait, pour ses essais, des faiblesses. Au fond peut-être préférait-il le Château des Cœurs8 à Madame Bovary. M. Ernest Renan, lui ayant un jour écrit, à propos de Salammbô, une lettre où il l’appelait « l’auteur de Madame Bovary », vit arriver chez lui Flaubert furieux et s’écriant : — Ah ! çà, on ne finira donc pas de me jeter Madame Bovary à la figure ?

Le roman de ses vingt ans, celui qui précéda Madame Bovary, œuvre de sa trentaine, est-il détruit ? Je n’en sais rien. Le paysage y était remarquable, me dit-on, mais l’étude humaine faisait défaut.

Flaubert et Bouilhet avaient alors pour conseiller littéraire et, on peut le dire, pour Maître, pour directeur intellectuel, un de ces hommes éminents qui parfois naissent en province et y meurent inconnus comme ces Milton ignorés et sans gloire dont parle le poète Gray dans son élégie : le Cimetière de Village9. Ce Maître de Flaubert s’appelait Poitevin10. Il n’a rien fait imprimer, on ne connaît rien de lui. À sa mort, sa famille prit tous les papiers qu’il laissait et, ne les trouvant pas assez orthodoxes, les jeta au feu. Gustave Flaubert, qui connaissait tout ce qui fut brûlé là, déclarait que les écrits inconnus de Poitevin étaient « une perte pour la littérature française11. »

N’ayant plus Poitevin à qui demander conseil, Flaubert avait reporté sur le neveu de son ancien conseiller l’affection d’autrefois, et ce neveu de Poitevin est le jeune écrivain très sympathique et déjà renommé, qui conduisait l’autre jour le deuil de son maître : M. de Maupassant12.

⁂

Maintenant la maison de Croisset est veuve de ce vaillant être13 qui l’animait du bruit de ses causeries et de son bon rire. Il y avait, chez Flaubert, un homme très résolu et une sorte d’enfant très naïf. Pendant la guerre, on l’avait nommé lieutenant de je ne sais trop quelle compagnie franche14 et on lui avait commandé une reconnaissance de nuit dans les bois. Il en était revenu enchanté, grisé par le pittoresque de la guerre.

— Je conçois à présent, disait-il étonné, qu’on devienne traîneur de sabre !

Quand les Prussiens occupèrent Rouen, il y en eut qui allèrent habiter la maison de Croisset. Ils s’attendaient à trouver sans nul doute, chez l’auteur de Madame Bovary, un peu de ce luxe mondain des « auteurs parisiens », comme ils disent. Ils s’arrêtèrent un peu surpris et visiblement respectueux, au seuil de ce cabinet de travail où, en face d’un Bouddha doré, se dressait une statue de Bacchus Lydien.

Ô Bacchus Lydien, dont la barbe est frisée,

J’aime ton front tranquille orné d’un cercle d’or !

avait dit Bouilhet15.

Des trois amis qui débutèrent dans la vie comme se tenant par la main, Flaubert, Bouilhet et Charles d’Osmoy16, il ne reste plus que M. d’Osmoy, poète, lui aussi, musicien, et qui vient de publier, ces jours derniers, un précieux recueil de Mélodies. Il en est une dédiée à Gustave Flaubert. Flaubert n’a pas même eu le temps de la lire.

La jeunesse en 1830 et en 1880

On meurt jeune aujourd’hui, car, à cinquante-neuf ans, un homme de la valeur de Flaubert avait encore plus d’une œuvre à faire. Et puis, avec notre vie actuelle, surexcitée et éternellement militante, tout homme qui n’est pas sénile est un homme encore jeune. C’est le propre de notre modus vivendi d’user, il est vrai, mais de galvaniser les existences. Pour les écrivains de la génération de 1830, un homme de trente-cinq ans était un homme fini, un homme chauve était une créature condamnée !

— À la guillotine les genoux ! criait un17 des spectateurs d’Hernani, traduisant évidemment la pensée du groupe tout entier des jeunes gens.

C’est, en somme, par des livres, surtout par les romans, qu’on juge des idées, des façons de penser et de sentir d’une époque. Eh bien, dans Jacques, de George Sand, Jacques18, le mari, l’être maudit dont 1’existence n’est qu’une superfétation, cet héroïque vieux mari qui se jette dans un précipice pour laisser la place à l’amant, ce barbon de Jacques a trente-trois ans ! Voyez-vous ce vieillard !

Et Claude Frollo, le « vieil archidiacre » de Notre-Dame de Paris ? Claude Frollo, dont la Esmeralda compte les rides et ne pourrait plus compter les cheveux ! Il a trente-six ans, cet aïeul !

À trente-six ans, la décrépitude commençait pour ces intrépides novateurs de 1830.

Un soir, il y a plus de trente-cinq ans, M. Jules Sandeau19, dont le rare talent et l’esprit sont cependant encore très jeunes aujourd’hui, réunit, dans un dîner solennel, quelques-uns de ses camarades littéraires : Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Arsène Houssaye, etc. et, au dessert, très ému et prenant la parole pour porter un toast :

— Mes amis, dit-il, c’est à un dîner d’adieux que je vous ai conviés. Oui, le moment est venu : je dis adieu à ma jeunesse. Demain…

Il dut s’interrompre pour hocher la tête :

— Demain, fit-il, j’aurai trente ans !

— Ah ! le bon temps où l’on croit en avoir fini avec les illusions et les duperies de la jeunesse, parce que le chiffre 3 succède au chiffre 2 et qu’on a peut-être au coin de la tempe un premier cheveu blanc !

Passé trente ans, et même passé quarante, et plus tard encore, il y a dans la vie place pour bien des folies de jeunesse, et l’homme a beau vieillir, il ne reste jamais qu’un grand enfant devant ses ambitions, ses fièvres de pouvoir ou de richesse, ses espoirs : — des joujoux qui se cassent comme tous les autres !

Un tableau de Müller : La Déesse Raison

Charles-Louis Müller, Le Culte de la déesse Raison, 1880

En fait de joujoux, Paris a failli avoir, aujourd’hui même, une curiosité, une singularité fort inattendue. On donne, sous la présidence d’un vénérable aveugle, M. Nadault de Buffon20, un grand festival international au Trocadéro, au bénéfice des aveugles qui chanteront des morceaux de musique et des aveugles qui réciteront des morceaux de poésie. L’affiche contenant le très attrayant programme de la cérémonie avait d’abord annoncé que « S.A.R. le prince Alexandre de Hesse21, aveugle, exécuterait un solo de violon ». Ce matin, le nom du prince de Hesse a disparu de l’affiche, je ne sais pourquoi.

C’était un grand fait philanthropique et je dirai démocratique que ce petit incident : le descendant d’une famille régnante, — ou ayant régné, —raclant du violon devant un public afin de donner un peu plus d’argent à l’Association internationale pour l’amélioration du sort de malheureux aveugles comme lui. Une jolie note à mettre au bas d’un chapitre des Rois en Exil22.

Ces princes de Hesse ont d’ailleurs eu toujours des fantaisies libérales, et l’affiliation du prince Charles de Hesse à la Société des Jacobins vaut bien le projet de solo du prince Alexandre. C’est de Charles de Hesse, devenu babouviste23, qu’un satirique disait :

Il insurge en espoir Madrid, Berlin et Rome,

Aux esclaves de Paul il lit les Droits de l’Homme,

Harangue les Lapons et, dans son noble essor,

Plante sur leurs traîneaux l’étendard tricolor !

Charles de Hesse n’eût sans doute pas beaucoup aimé le nouveau tableau que le peintre C.-L. Müller24 expose au bénéfice des écoles congréganistes. Décidément la politique se glisse partout : elle a fait entrer à l’Académie M. Rousse25, dont le talent et le caractère sont d’ailleurs très solides, elle a fait sortir M. Müller du Salon annuel. M. Müller, le peintre de l’Appel des condamnés de la Terreur26, au lieu d’exposer aux Champs-Élysées, a voulu faire sa petite protestation et il invite les amateurs de peinture historique à entrer voir, moyennant un franc, rue Laffitte, son nouveau tableau : la Déesse Raison. C’est une scène révolutionnaire, un épisode de cette fête de la Raison, célébrée, devant Anaxagoras Chaumette27, à Notre-Dame de Paris. Mlle Maillard28, de l’Opéra, l’habituée des petits soupers du prince de Soubise29, dans ce boudoir de Pantin où la Saint-Huberty30 et la Laprairie donnaient la réplique à Laclos31 et à Champcenetz32, la jolie Mlle Maillard, le fard aux joues, le rouge aux lèvres, est promenée autour de la nef par quatre forts de la Halle, qui portent le trône de la divinité nouvelle. Elle est tout à fait charmante, cette Maillard, à qui Müller a donné quelque chose du sourire spirituellement agaçant et engageant de Mlle Croizette33. Elle porte un maillot d’un rose un peu vif, un bonnet phrygien d’un rouge un peu rouge et sa main s’appuie sur une pique faubourienne tandis que ses brodequins de soie foulent un crucifix d’ivoire détaché sans doute des murailles de la cathédrale. Au fond du tableau, on aperçoit vaguement des jeunes filles de blanc vêtues chantant des hymnes à la Raison, auprès d’un buste de Voltaire, des représentants de la municipalité, Pache34 ou Momoro35, avec leurs écharpes, et des sectionnaires avinés brandissant des bouteilles en hurlant : — Vive la liberté !

Détail

Et voyez le défaut de la politique en peinture (des mots qui hurlent de se voir accouplés) ! M. Müller a évidemment voulu faire ce qu’on pourrait appeler, en laissant de côté la question d’art, de la peinture réactionnaire. Eh bien ! malgré son but très défini, il n’a point réussi, et j’ai entendu, devant son tableau, des gens parfaitement sincères s’irriter devant un tableau où un peintre osait montrer l’image du Christ mise sous les talons d’une ballerine !

— Ajoutez, disait gravement un personnage offusqué, qu’il est question de placer une copie de cette toile dans chacune des mairies de Paris.

— Ah ! bah !

— C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire !

Pauvre M. Müller ! Il enjolive l’histoire. Il ajoute ce Christ que Mlle Maillard n’a jamais foulé aux pieds qu’en principe, tandis que Chaumette s’écriait galamment en montrant l’ancienne Colette du Devin du village36 : « Au lieu de froides idoles inanimées, contemplons un chef-d’œuvre de la nature ! » Il veut peindre une saturnale, une des hideuses mascarades du passé, et, malgré le voisinage d’une Madone et de son Barrabas salué par le peuple, qu’il expose en même temps là, il réussit simplement à se faire prendre pour un peintre révolutionnaire. C’est vraiment jouer de malheur.

Mais aussi, quelle idée de faire de la polémique au pinceau ! L’art est un domaine assez vaste pour qu’on n’y introduise la polémique, ni d’un côté, ni d’un autre.

⁂

M. Müller n’a exécuté cette Déesse Raison que pour protester contre l’exil de son tableau l’Appel des condamnés, enlevé de la galerie du Luxembourg.

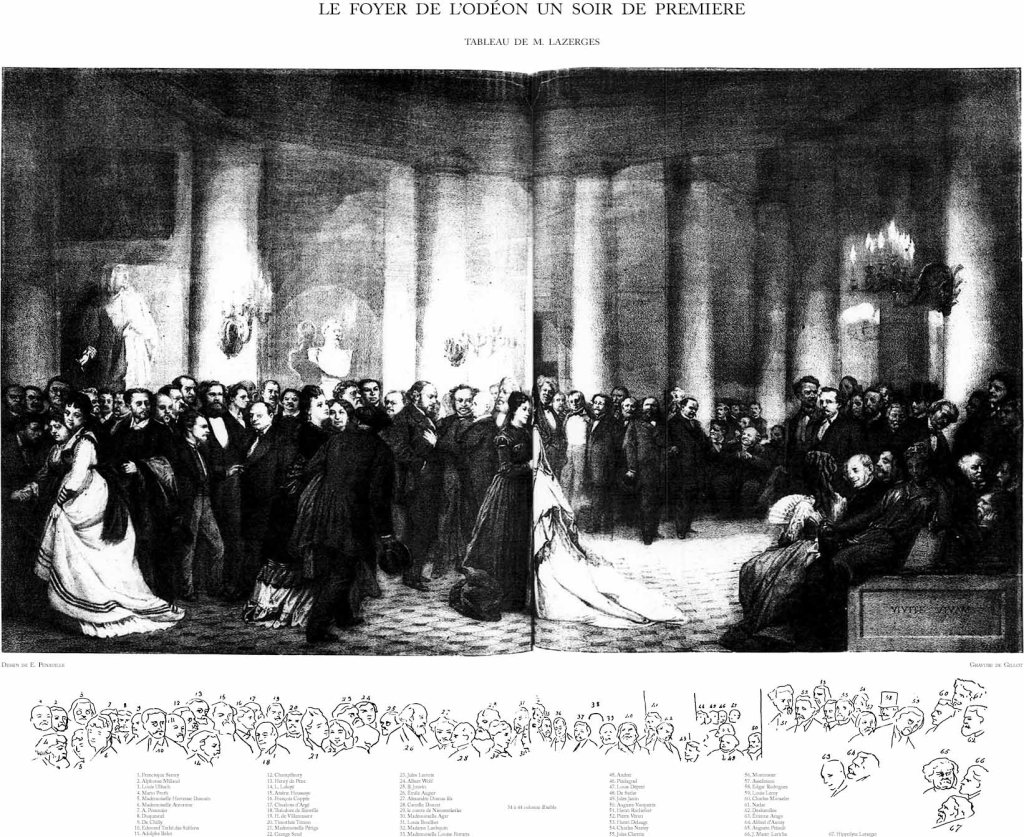

Je me rappelle le temps où l’administration des beaux-arts de l’empire proposait au peintre Lazerges de lui acheter son tableau : le Foyer de l’Odéon un soir de première, à une condition, c’est que l’auteur enlèverait de la foule des personnages une figure, celle d’Henri Rochefort. Le peintre refusa et garda le tableau. Il avait raison37.

C’est une très petite guerre que la guerre aux toiles. On avait beau accrocher très haut, du temps du gouvernement impérial, les Exilés de Tibère, de M. F. Barrias38, nous les apercevions tout de même, dans nos visites d’étudiant, au Luxembourg. On avait beau rouler et détenir au grenier un des chefs-d’œuvre d’Eugène Delacroix, la Liberté guidant le peuple sur les barricades, où M. Étienne Arago est représenté debout, armé et combattant — tôt ou tard ce tableau magistral devait finir par aller au Louvre.

On me dit, il est vrai, que le tableau de M. Müller, l’Appel des condamnés, doit trouver sa place à Versailles, où sa valeur spéciale, j’entends son caractère d’étude historique, sera certainement mieux appréciée. À la bonne heure ! Et M. Müller en sera quitte pour se consoler de la réputation qui lui arrive, — celle du peintre ordinaire des Fêtes de la raison et de l’Orgie parisienne, pour faire pendant à l’Orgie romaine de Couture39.

M. Müller ne s’attendait pas à cette gloire-là, mais quoi ! il l’a bien cherchée.

Le tombeau de Samson et le monument de Corot

La réputation du bonhomme Corot, qui ne fit point de peinture politique, est moins sujette aux erreurs de la foule et aux caprices de la fortune. Corot est entré doucement dans la renommée, non par la puissance de l’allusion et de la polémique, mais par la grâce d’un charme magique. On va fêter sa mémoire, à Ville-d’Avray40, dans quelques jours, comme on célébrera demain, au cimetière, le souvenir du professeur Samson41, autour d’un monument funéraire.

Auprès de la tombe de Samson, qui fut le professeur de Rachel et nous donna ou compléta la plus grande tragédienne de ces temps, les anciens élèves du maître seront, à côté de son digne petit-fils, M. Pierre Berton42, groupés, dans une admiration commune. On parlera de Samson à la génération nouvelle, oublieuse déjà de ce talent si fin et si français.

Auprès du monument de Corot, devant l’étang de Ville-d’Avray, où ce poète de la palette allait rêver, — en fumant sa pipe — clignant des yeux pour mieux voir les effets argentés du soir, il ne sera pas besoin de beaucoup discourir pour faire revivre ce Maître au malicieux regard, avec sa chevelure d’argent sur sa figure rasée de paysan. Ce bonhomme, qui vécut sans fracas, est tout simplement une des grandes figures artistiques de ce temps. François Coppée rime, pour le jour de la cérémonie, des vers que récitera, en plein air, sous la verdure de mai, et en couronnant le buste de Corot, Mlle Barretta43, apportant son jeune sourire à ce peintre de la nature éternellement jeune.

Je voudrais que ce fût vers le soir, lorsque tombe le crépuscule, que tout s’estompe dans les champs transformés en un Corot immense, que l’on récitât ces vers. « Lorsque le soleil se couche, disait Corot, le soleil de l’art se lève ! » II faut comme une lumière d’idylle à ce doux maître voilé d’une brume argentée, dont un de ses rivaux, — de ses amis — Jules Dupré, a si joliment dit : — Il peignait éthéré, — avec des ailes au dos !

Jules Claretie

Notes

1 Nous sommes donc en 1853. Ces 776 alexandrins dédiés à Gustave Flaubert ont paru dans La Revue de Paris du quinze avril 1854 puis insérés dans Festons et astragales chez Bourdillat en 1859.

2 Louise Révoil (1810-1876), femme de lettres, a épousé en 1834 Hippolyte Colet (1808-1851), professeur au Conservatoire de musique. Louise Colet a tenu chez elle, rue Bréda, un salon très fréquenté. (En 1905 la rue Bréda, entre la place Saint-Georges et Pigalle, a été renommée rue Henry-Monnier). En 1844 Louise Collet rencontre le jeune Gustave Flaubert, de onze ans son cadet et divorce l’année suivante. Louise Collet et Gustave Flaubert resteront amants près d’une dizaine d’années pendant lesquelles ils échangeront une abondante correspondance, publiée chez Payot/Rivages en 2017 (368 pages).

3 Madame Bovary habitait Yonville. Les Bourgeois de Molinchart est un roman de Jules Champfleury (1821-1889), journaliste, critique d’art et ami de Gustave Flaubert. Ce roman est paru en trois tomes, chez Locard-Davi et Arnaud de Vresse en 1855.

4 Jules Champfleury, Les Souffrances du professeur Delteil, Michel Lévy, 1857 (248 pages).

5 Félix Dupanloup (1802-1878), évêque d’Orléans en 1849 puis élu à l’Académie française en mai 1854. Jules Claretie a dressé un portrait de Félix Dupanloup dans le volume II de ses Portraits contemporains.

6 François Hédelin (1604-1676), abbé d’Aubignac, auteur dramatique et théoricien du théâtre. La Pratique du théâtre, « ouvrage très-nécessaire à ceux qui veulent s’appliquer à la composition des poèmes dramatiques, à ceux qui les récitent en public ou qui prennent plaisir d’en voir les représentations », à Amsterdam, chez Frédéric Bernard M DCC XV, trois volumes.

7 José-Maria de Heredia (1842-1905), poète d’origine cubaine né sujet espagnol et naturalisé français en 1893, a été l’un des maîtres du mouvement parnassien bien qu’il n’ait publié qu’un seul recueil de poèmes, Les Trophées, chez Alphonse Lemerre, évidemment, en décembre 1892 (daté 1893).

8 Gustave Flaubert, avec Louis Bouilhet et Charles d’Osmoy, Le Château des Cœurs, féerie en dix tableaux jamais représentée du vivant des auteurs. Le manuscrit est daté de « Juillet-Décembre 1863 (image ci-dessous). Le Château des Cœurs est paru en feuilleton dans La Vie Moderne « journal hebdomadaire illustré littéraire et artistique » édité par Gustave Charpentier depuis l’année précédente. Les dix tableaux sont parus, à raison d’un par numéro, du 24 janvier au huit mai 1880, surlendemain de la mort du Gustave Flaubert. Le numéro du 24 janvier présente une intéressante introduction d’Émile Bergerat. Cette féérie est parfois représentée de nos jours, comme le 17 juin 1995 par la Comédie-Française au théâtre du Vieux-Colombier ou le 28 mars 2011 au théâtre Kantor de l’ENS Lyon.

Manuscrit du Château des Cœurs (Gallica)

9 Thomas Gray (1716-1771), poète anglais et professeur d’histoire. Élégie écrite dans un cimetière de campagne est un poème paru en 1750. Lisons la traduction de Julien Duchesne (professeur à la Faculté des Lettres de Rennes) qui paraîtra à la Librairie Godfroy, du Havre, en 1887 : « Là dort quelque Hampden qui de son bourg, sans trêve, / Contre un obscur tyran soutint les droits trahis ; / Quelque Milton muet, quelque Cromwell sans glaive, / Mais du moins resté pur du sang de son pays. » Jules Claretie cite de mémoire un texte évidemment lu dans une traduction antérieure.

10 Alfred Le Poittevin (1816-1848), avocat et poète. Gustave Flaubert était son aîné de cinq ans. Leurs deux parents (d’Alfred et de Gustave) furent chacun le parrain du fils de l’autre. La date de la mort, à trente-deux ans, d’Alfred Le Poittevin induit en erreur Jules Claretie qui croit Alfred Le Poittevin bien plus âgé que Gustave Flaubert, d’où l’appellation, très abusive de « Maître ».

11 René Descharmes, qui naîtra l’an prochain (1881-1925), spécialiste de Flaubert, a néanmoins pu publier quelques œuvres d’Alfred Le Poittevin dans le premier quart du XXe siècle.

12 Alfred Le Poitevin avait épousé en 1846 Louise (Aglaé Julie) de Maupassant (1825-1891). La sœur d’Alfred, Laure Le Poitevin (1821-1903), a, de son côté, épousé Gustave de Maupassant (1821-1899), agent de change. Laure et Gustave sont les parents de Guy de Maupassant (1850-1893).

13 Homme dans l’édition Havard.

14 Ces compagnies franches, ou corps francs (dans l’acception de « libre ») sont des unités de combat plus ou moins autonomes, parfois rattachés à l’armée et parfois non, qui ont perduré en France jusqu’à la seconde guerre mondiale. Ces hommes, le plus souvent, ne correspondaient pas aux critères nécessaires pour être soldats (âge ou nationalité). Sans statut réellement reconnus, couverts d’uniformes incertains ou hybrides, ces combattants étaient surtout spécialisés dans l’embuscade, la guérilla ou le harcèlement, situation dans laquelle on peine à voir Gustave Flaubert, qui avait 48 ou 49 ans pendant la guerre de 1870.

15 Louis Bouilhet, Festons et astragales, extrait de son recueil de poésies Festons et astragales (page 95), édité par la Librairie nouvelle, quinze boulevard des Italiens en 1859, dédié à son ami Pascal Mulot, 267 pages. « Ô Bacchus Lydien, dont la barbe est frisée, / J’aime ton front tranquille orné d’un cercle d’or, / Tandis qu’à quelques pas, humide de rosée, / La déesse des fleurs sous la brise se tord. // La main, que l’œil devine et que la robe cache, / Entre ses seins pointus presse des lis mouillés ; / Et frissonnant à l’air, le torse se détache / De l’étoffe aux plis droits qui tombe sur ses piés. » À part les « piés » pour respecter la rime pure, qui est aussi orthographique, tout ce poème est d’un érotisme pur et délicat mais déborde hélas de zéphirs, de thyrses et de thyases.

16 Charles Le Bœuf (1827-1894), comte d’Osmoy, conseiller général de l’Eure (en remplacement de son père) de 1862 à sa mort, député centre-gauche de l’Eure en 1871 (quatre mandats). Charles d’Osmoy sera sénateur de l’Eure de 1885 à sa mort.

17 Selon Jean-Marc Hovasse, le spectateur en question était le sculpteur romantique Auguste Préault (1809-1879), déjà rapidement évoqué dans La Vie à Paris du six avril dernier. Jean-Marc Hovasse, Victor Hugo, deux tomes parus chez Fayard en 2001 et 2008, 1 366 et 1 312 pages. Les « genoux » étaient une référence à la calvitie des spectateurs, Auguste Préault avait à cette époque 21 ans et sans doute encore tous ses cheveux, ce qui n’a d’ailleurs pas duré.

18 Jacques est un roman épistolaire paru en deux tomes chez Félix Bonnaire, dix rue des Beaux-Arts, en mars 1834. La mention de « seconde édition » semble faire référence à une première parution dans plusieurs numéros de la Revue des deux mondes l’année précédente.

19 Jules Sandeau (1811-1883), romancier et auteur dramatique. L’un des rares romans de Jules Sandeau dont on se souvient encore aujourd’hui est Mademoiselle de La Seiglière, publié en 1847 chez Michel Lévy et adapté en une comédie quatre actes pour la Comédie-Française en novembre 1851. Jules Claretie a dressé un portrait de Jules Sandeau paru dans la collection des « Célébrités contemporaines ».

20 Henri Nadault de Buffon (1831-1890), magistrat et historien devenu aveugle à 41 ans.

21 Alexandre-Frédéric de Hesse-Cassel (1863-1945) est donc âgé de 17 ans.

22 Les Rois en exil, roman d’Alphonse Daudet est paru à titre posthume l’an dernier (Alphonse Daudet est mort en décembre 1897) chez Dentu avant d’être repris dans l’édition de ses Œuvres (donc pas complètes) chez Alphonse Lemerre.

23 Gracchus Babeuf (François Noël Babeuf, 1760-1797), a inspiré en 1796 le Babouvisme, courant de pensée très égalitariste qui a entraîné le mouvement dit de la Conjuration des Égaux, très radical, qui l’a conduit à la guillotine à l’âge de 37 ans.

24 Charles-Louis Lucien Müller (1815-1892), peintre néo-classique, romantique, officiel et religieux. Particulièrement conservateur et reconnu de son temps, C.-L. Müller a été membre des comités d’admission pour l’Exposition universelle de 1878. L’accent sur le ü, souvent oublié, a été ajouté.

25 Edmond Rousse (1817-1906), avocat, bâtonnier en 1870, a été élu à l’Académie française la veille de la parution de cet article dans Le Temps. Sa notice dans le site web de l’Académie française est de moins de quatre lignes.

26 Charles-Louis Müller, L’Appel des dernières victimes de la Terreur dans la prison Saint-Lazare (huile sur toile de cinq mètres de haut sur dix de large), a été exposée au salon de 1850 et acquise par l’État l’année suivante puis transférée au Louvre en 1879. Cette peinture sera déposée à Versailles en avril prochain (1881) avant d’être déposée en 1992 au musée de la Révolution Française de Vizille (Isère), ouvert en 1983.

27 Anaxagoras Chaumette (Pierre-Gaspard Chaumette, 1763-1794), avocat progressiste, a lutté pour l’abolition de l’esclavage, pour l’interdiction du fouet dans les écoles et autres mesures sociales comme l’abolition de la peine de mort. L’épisode représenté dans la peinture reproduite ci-dessus s’est produit le 18 février 1794 à Notre-Dame de Paris, renommée alors « Temple de la Raison » où Anaxagoras Chaumette a prononcé un discours sur l’esclavage. Malheureusement, Anaxagoras Chaumette a rapidement abandonné ses idées rousseauistes et versé dans l’excès aux côtés de ses amis hébertistes, surnommés les « Exagérés » avant de finir sur l’échafaud à l’âge de 31 ans.

28 Mademoiselle Maillard (Marie-Thérèse Davoux, 1766-1818), comédienne et chanteuse d’opéra, pensionnaire à la Comédie-Française de 1808 à 1813. Il ne semble pas que cette comédienne ait eu d’autre réputation que celle d’avoir représenté la déesse de la Raison des fêtes républicaines.

François Garneray, Portrait de Mademoiselle Maillard, vers 1790

29 Peut-être Charles de Rohan, prince de Soubise (1715-1787), pair de France, ministre et maréchal sans gloire, qui a eu la chance de ne pas connaître la Révolution. Son hôtel parisien vendu en 1807 abrite encore de nos jours les bureaux luxueux des Archives nationales qui occupent aussi le mitoyen hôtel de Rohan.

30 Antoinette Clavel (1756-1812), chanteuse d’opéra appréciée de Louis XVI, a épousé en 1774 Claude-Philippe Croisilles de Saint-Huberty mais a dû abandonner la particule à la séparation d’avec son mari.

31 Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803), militaire essentiellement connu pour son inoubliable roman épistolaire Les Liaisons dangereuses publié en 1782 par Durand Neveu, puis en Pléiade par Laurent Versini en novembre 1979 (sixième volume de la collection).

32 Louis René Quentin de Richebourg (1760-1794), chevalier de Champcenetz, journaliste pamphlétaire, homme d’esprit et dandy, guillotiné à 34 ans.

33 Sophie Croizette (1847-1901) est entrée à la Comédie-Française en 1873 après un premier prix de comédie du Conservatoire sous la direction de Prosper Bressant en 1869. Sophie Croizette s’étant liée avec le banquier Jacques Stern abandonnera le théâtre dans deux ans, en 1882, à peine âgée de trente-six ans.

34 Jean-Nicolas Pache (1746-1823), ministre de la guerre en 1792, maire de Paris l’année suivante.

35 Antoine-François Momoro (1755-1794), imprimeur et libraire révolutionnaire radical. C’est lui qui, avec le maire Jean-Nicolas Pache, fait inscrire la devise « Liberté – Égalité – Fraternité » sur les façades des édifices publics de la capitale. Pour les mêmes raisons de radicalisation qui ont conduit Anaxagoras Chaumette à la guillotine, il y sera conduit quelques semaines avant lui, à l’âge de 39 ans.

36 Jean-Jacques Rousseau, Le Devin du village, intermède musical en un acte représenté le 18 octobre 1752 au château de Fontainebleau. Cet intermède musical présente trois personnages : Colin, Colette et le devin, quelque peu conspirationniste. On peut donc imaginer que Mademoiselle Maillard a tenu ce rôle dans sa jeunesse.

37 Dans son ouvrage Peintres et sculpteurs contemporains (Charpentier 1873), Jules Claretie réserve six lignes sans intérêt au peintre orientaliste Hippolyte Lazerges (1817-1887), élève de David d’Angers et de François Bouchot. La seule reproduction de cette peinture que l’on puisse trouver de nos jours est en pages deux et trois de La Chronique illustrée du 25 juillet 1869, magazine de quatre pages semblant paraître à cette époque tous les trois jours.

Très mauvaise reproduction de cette peinture disparue, peut-être oubliée au fond d’une réserve d’un musée de Cracovie ou bien en main privée. Cette image provient des pages deux et trois de La Chronique illustrée du 25 juillet 1869, scannée sans soin. Le magazine (quatre pages) n’a pas été ouvert complètement, peut-être à cause d’une reliure de plusieurs numéros ensemble. Plusieurs personnages du centre ont pu être oubliés et la peinture est sans doute plus large. Une image d’un peu meilleure définition, notamment concernant la liste des personnes représentés peut-être demandée ici.

38 Félix-Joseph Barrias (1822-1907), prix de Rome en 1849, spécialiste de peinture d’histoire ou de sujets religieux, reconnu de son temps mais plus très acceptable de nos jours. Ces exilés l’ont été par la volonté de Tibère, ayant règne de 14 à 37. Une douzaine de personnages s’éloigne de la côte sur un minuscule bateau à rame qui peine à les contenir. On devine que ça va mal finir.

39 Thomas Couture (1815-1879), deuxième prix de Rome en 1837, peintre historique. L’huile sur toile évoquée par Jules Claretie porte de nos jours le titre Les Romains de la décadence. Cette peinture de 1847 mesure un peu moins de cinq mètres sur huit et est en dépôt au musée d’Orsay, où elle n’est que rarement (jamais ?) exposée.

40 La famille de Jean-Baptiste Corot (1796-1875) possédait une maison à Ville d’Avray, achetée par son père en 1817. Jules Claretie a assisté à l’inauguration du monument à Jean-Baptiste Corot et en a rendu compte dans deux « Chronique » du Temps des 28 et 29 mai.

41 Joseph Samson (1793-1871), comédien et auteur dramatique, premier prix de comédie du Conservatoire en 1812, sociétaire de la Comédie-Française en 1827. Pour l’inauguration du monument Samson au cimetière de Montmartre, lire la « Chronique » de Jules Claretie dans Le Temps du vingt mai, page deux, première colonne.

42 Pierre Berton (Pierre Montan, 1842-1912), comédien puis auteur dramatique.

43 Blanche Barretta (1855-1939) a été admise au Conservatoire en 1868, avant sa treizième année. Quatre ans plus tard Blanche Barretta, nantie d’un second prix de comédie, débutait à l’Odéon dans le rôle d’Agnès. En 1875 elle intégrait la Comédie-Française avant de devenir sociétaire en 1876 et de prendre sa retraite en 1901. Le 26 mai prochain, sur la tombe de Camille Corot, Blanche Barretta prononcera des vers de François Coppée.

.