Cette page rassemble deux textes sur Charlotte Corday parus à trois jours d’écart, le premier dans Le Temps du lundi 23 août 1880 et le second dans celui du jeudi 26, sous le titre « Paris qui s’en va ». Page mise en ligne le huit décembre 2025. Temps de lecture : 18 minutes.

Une réclamation à propos d’un portrait de Charlotte Corday — Paris qui s’en va — Une maison historique — La Robe de Charlotte Corday

Je contais, il y a quelque temps, dans un des articles sur la Vie à Paris1, comment les amateurs les plus fins et les savants les plus sachants se laissent parfois prendre aux truqueurs du bibelot et de la curiosité. Truqueurs, c’est le nom qu’ils portent dans l’argot spécial des curieux. Et je citais (après avoir pris ma propre crédulité pour exemple) le cas de M. Charles Vatel2, l’historien de Charlotte Corday3, achetant rue de Lappe, disais-je, un portrait de Mlle de Corday au moment où le marchand allait en faire une Mme de Lamballe4. Cette petite historiette a fait depuis le tour de la presse, et voilà qu’on la découpe, çà et là, pour l’envoyer au très érudit M. Vatel qui termine quelque part, à la campagne, une histoire de Mme du Barry5, dont il possède tous les papiers. M. Vatel me rappelle aujourd’hui en quelles circonstances il m’a conté l’histoire de ce portrait de Charlotte Corday, et il paraît que je lui ai attribué, à lui, collectionneur, une crédulité aveugle qu’il n’avait et n’a pas. C’est en nous montrant à M. Victorien Sardou, M. Campardon et moi, sa précieuse collection de documents et portraits historiques que M. Vatel nous conta l’historiette qui risque, je le vois, de contrister un galant homme. « J’ai publié, m’écrit-il, plusieurs volumes de documents sur la Révolution française. J’y ai joint autant que j’ai pu les portraits originaux des personnages qui se rattachent aux événements que j’ai traités. J’ai même eu un instant l’ambition de former une collection complète, analogue à celle de Nicolas Bonneville6. Je n’ai jamais pensé, je le confesse, à prendre pour conseils ou pour arbitres, en ces questions délicates, les vénérables habitants de la rue de Lappe, qui ne m’est connue que par sa réputation quelque peu métallurgique. Je vous avouerai que je suis, comme vous, très sceptique en matière de portraits. J’ai cherché à contrôler ceux que j’ai rencontrés par les mémoires des contemporains, les traditions des familles, les signalements des passeports, ou ceux des écrous de prison, aux sinistres souvenirs. J’ai passé ma vie dans ces recherches. »

M. Vatel a raison et sa vie a été bien employée. Tous ceux qui, comme moi, ont lu avec profit ses recherches sur les Girondins, Mme Roland, Charlotte Corday, le savent et en témoignent avec plaisir. Voici donc, à propos de ce fameux portrait de Charlotte, une note que M. Charles Vatel nous adresse, et qui est d’autant plus intéressante que je viens de voir posée par M. Adolphe Racot7 cette question toute de curiosité et qui ne change en rien les conclusions de l’histoire « De quelle couleur était la robe que portait Charlotte Corday le jour du meurtre de Marat ? »

C’est M. Vatel qui parle :

« En 1860, M. Paul Baudry8, qui venait de composer son beau tableau de Charlotte Corday9, me prévint qu’il avait aperçu, sur le boulevard Saint-Martin, boutiques de l’Ambigu10, un tableau ancien, représentant le même sujet, dont il savait que je m’occupais dès lors. Je m’y rendis aussitôt le tableau n’y était plus. Le marchand me dit qu’il était seulement chargé de la vente, que le propriétaire avait repris sa chose et il m’invita à revenir le lendemain. Je fus exact au rendez-vous et je trouvai une curieuse peinture, représentant, dans tous ses détails, la scène de l’assassinat. Marat étendu dans une baignoire à sabot, vêtu d’un peignoir, avec sa coiffure traditionnelle, et sa figure bien connue. Déjà il avait reçu le coup mortel, sous la clavicule droite, entre la première et la seconde vraie côte (dit le rapport de Pelletan11) et le peintre semblait avoir suivi le chirurgien. Devant lui était adaptée une tablette sur laquelle il était occupé à écrire, avant que la mort ne le frappât. On peut encore distinguer ces mots tracés lisiblement DÉNONCIATION… Cussy, le député de Calvados12. Au pied de la baignoire des numéros épars de l’Ami du Peuple13. »

Auprès, Mlle de Corday debout, le couteau sanglant d’une main et de l’autre son éventail qu’elle ne quitta pas, circonstance signalée dans l’instruction par le commissionnaire14 Laurent Bas15. Dans la gorge, une gaine en façon de chagrin, servant au couteau avec lequel la répondante a assassiné Marat, dit le commissaire de police Guellard.

Cette toile étrange, de la dimension d’un tableau de genre, était datée et signée deux fois, en caractères majuscules français et en cursive allemande Hauer16. C’était moins une œuvre d’art qu’un procès-verbal de justice peint à l’huile. La découverte de M. Paul Baudry réalisait une prédiction de notre pauvre regretté Eudore Soulié, qui m’avait toujours dit « Cherchez, il doit exister un tableau contemporain de l’événement ! » Et il m’avait remis le livret de l’exposition du Louvre en 1793(17), où l’on peut lire, sous le no 447, cette mention La mort de Marat, par Hauer18.

Non l’assignat n’est pas près de l’encrier, qui est tombé au sol

Ci-dessous, l’assignat proche de l’encrier dans la toile de Jacques-Louis David de la même année 1793 :

J’allais omettre une petite circonstance, qui a surtout son intérêt ; auprès de l’encrier de Marat, on aperçoit sur la tablette le fameux assignat de vingt-cinq sols, signalé dans le rapport à la Convention, et que David, lui, n’a pas oublié comme symbole de la pauvreté prétendue du grand homme, son ami ! Jamais plus de conditions n’ont été réunies pour établir, je ne dirai pas avec vous, l’authenticité, laissons ce terme de droit aux notaires, mais l’identité d’un sujet dramatique.

Les conditions du marché étaient fort modestes, comme mes ressources l’affaire fut bientôt conclue. Le marchand me dit alors « Je suis heureux que cette page d’histoire soit conservée ; elle a failli être détruite. Voici comment : la foule, en voyant le sang qui inonde la poitrine de Marat, s’attroupait sur le boulevard ; elle faisait entendre des vociférations, on criait après (sic) la Charlotte au chapeau pointu. La police intervint et me pria de retirer bénévolement le tableau. La propriétaire est Mme la comtesse M… veuve d’un général de l’empire ; elle tient à ne pas mécontenter le gouvernement. Elle avait donc résolu de sacrifier le tableau. « Elle aurait découpé, m’a-t-elle confié, un ovale dans la toile elle en aurait fait un médaillon, et la tête de Charlotte Corday serait devenue celle de la princesse de Lamballe », pour laquelle elle a un culte particulier. C’est ainsi que le tableau m’avait été repris et je craignais qu’il ne fût détruit. C’était un acte de vandalisme qui me répugnait.

Ainsi donc, ce n’était pas avec la crédulité d’un Michel Chasles achetant des autographes de Charlemagne19 que M. Charles Vatel achetait ce tableau d’Hauer. Il savait fort bien ce qu’il faisait. Voilà qui est établi. Je ne voulais, moi, que faire remarquer l’art étonnant avec lequel les marchands de bibelots et de curiosités inventent le roman de leurs objets d’art.

L’autre jour, j’avise chez un bouquiniste un gros manuscrit d’une traduction française de Swedenborg20. On m’en fait un prix extraordinaire. Je me récrie.

— Vous trouvez cela trop cher ? me dit le marchand. C’est pourtant le manuscrit autographe de l’auteur !

Swedenbourg écrivant en français !

Une autre fois, devant un portrait de femme inconnue du temps de Louis XIV, je regrettais qu’on ne put mettre un nom sur cette peinture.

Mais, monsieur, dit le vendeur, c’est pourtant bien simple de se servir d’un portrait. On le baptise ! Nous les baptisons tous !

M. Vatel ajoute, il est vrai :

Dans le cas présent, il s’agissait d’un tableau d’histoire, représentant deux personnages connus et une action déterminée sur laquelle il n’est pas possible de se méprendre. Si le projet de mutilation, imaginé éventuellement par Mme la comtesse de M…, avait été accompli, si Mlle de Corday, séparée de l’ensemble était devenue une princesse quelconque, il aurait pu résulter de cette mascarade une énigme insoluble pour les Saumaise21 futurs de la curiosité. Mais tant que la toile restait intacte, l’œuvre conservait sa valeur et sa signification. Décapitez, par la pensée, le Marat de David, vous ne parviendrez pas à disqualifier un des chefs-d’œuvre du maître. »

La fraude a des ressources infinies, nul n’en doute. Mais il y a aussi dans la réalité des choses une puissance qui sert d’antidote contre toutes les sophistications. S’il était d’ailleurs besoin d’une nouvelle preuve à l’appui du tableau d’Hauer, elle existe, irréfutable à mon sens. On a trouvé une seconde composition de lui, représentant, du même pinceau exact et comme glacé, Charlotte de Corday dans sa prison, entre deux gendarmes, écrivant la lettre d’adieux à son père. Cette toile, formant le pendant et la confirmation de la précédente, est dans les mains de M. le baron Fernand de Marescot, dont la mère était une demoiselle de Corday d’Orbigny.

Il ne semble pas que cette peinture soit autrement connue. De nombreuses gravures ont existé à l’époque ; dont ces deux, présentées ci-dessous, faisant partie des collections de l’indispensable musée Carnavalet. On peut observer que la robe rayée semble rassembler les suffrages. Le texte de la lettre figure parfois sous la gravure, comme dans les deux exemples présentés ici :

Pardonnez-moi mon cher Papa, d’avoir disposé de mon existence sans votre permission ; j’ai vengé bien d’innocentes victimes ; j’ai prévenu bien d’autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d’être délivré d’un tyran. Si j’ai cherché à vous persuader que je passois en Angleterre, c’est j’espérais garder l’incognito, mais j’en ai reconnu l’impossibilité. J’espère que vous ne serez point tourmenté ; en tout cas je crois que vous auriez des défenseurs à Caen. J’ai pris pour défenseur Gustave Doulce : un tel attentat ne permet aucune défense, c’est pour la forme. Adieu, mon cher papa, je vous prie de m’oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort : la cause en est belle. J’embrasse ma sœur, que j’aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes parens. N’oubliez pas ces vers de Corneille : Le crime fait la honte, et non pas l’echafaud. C’est demain à huit heures, qu’on me juge. Ce 16 Juillet. À Monsieur d’Armont, rue du Begle, à Argentan département de l’Orne.

Après avoir laissé le texte de Charles Vatel, reprenons le texte de Jules Claretie :

M. F. de Marescot22, l’éditeur de Beaumarchais, est mort il y a quelques mois, et c’est une perte pour les lettres, mais le tableau dont parle M. Vatel existe en effet toujours, et on connaît de ce même peintre, J.-J. Hauer, un portrait de Charlotte Corday conservé au musée de Versailles. Hauer l’a peint d’après nature. Charlotte Corday, vêtue de blanc, peinte en buste, un fichu croisé sur la poitrine, porte un bonnet qui semble un bonnet de paysanne, bonnet plat orné d’une dentelle, à peu près celui de Marie-Antoinette à la Conciergerie. Des cheveux d’un blond doux, d’un blond de blé mûr, s’en échappent. Les yeux sont bleus, tendres, égarés la bouche d’un rose exsangue tranche à peine par sa coloration sur une peau blanche, diaphane, qu’on dirait anémique. Charlotte Corday a, sur cette peinture, la pâleur et l’égarement d’une hystérique de M. Charcot.

Hauer a peint ce portrait au moment du jugement de Mlle de Corday. Avait-elle changé de vêtement et quitté la robe de bazin23 rayé que M. Paul Baudry lui a donnée dans son tableau ? Je ne crois pas. Charlotte Corday a dû conserver devant le tribunal et sur l’échafaud la robe qu’elle portait en entrant chez Marat. Ce qui est certain, c’est que, lorsque Adam Lux24 la vit passer sur la charrette et en devint amoureux au point de donner sa vie pour cette vision, c’était dans une robe blanche, comme Lucile25, que Charlotte Corday marchait à la mort.

M. Vatel pourrait nous renseigner sur ce point. De quelle couleur est la robe que porte Charlotte sur le tableau acheté boulevard Saint-Martin, et qui est certainement le tableau de J.-J. Hauer exposé au salon de 1793 et que signalait à l’historien de Charlotte Corday le très savant et très regretté M. Eudore Souliè ?

À propos de Charlotte et de Marat, M. Victorien Sardou a acquis, dans les démolitions de la rue de l’École-de-Médecine, la porte du cabinet que poussa Charlotte pour entrer dans la salle carrelée de rouge où Marat se baignait, dans la fameuse baignoire-sabot qu’on voit au musée Tussaud26. Cette petite porte, où la main de Charlotte s’est posée est du moins, cette fois, de toute authenticité.

Paris qui s’en va

Une maison historique — La robe de Charlotte Corday

Lorsqu’on aborde certains petits problèmes historiques, il arrive fréquemment qu’on trouve aussitôt une foule de renseignements curieux, qui vous arrivent de tous côtés, et on peut juger par-là de l’intérêt qui s’attache à certaines questions, fort peu importantes en apparence.

Au moment où je demandais, après d’autres, la couleur de la robe de Charlotte Corday, — ce qui pourrait sembler fort inutile à savoir, — on me signalait la disparition prochaine de cet Hôtel de la Providence, où, le jeudi 11 juillet 1793, la diligence de Caen déposait la jeune fille venue de Normandie pour assassiner, chez lui si elle l’y trouvait, à la Convention s’il pouvait s’y rendre, le rédacteur de l’Ami du Peuple, Jean-Paul Marat.

Il s’en va peu à peu, il disparaît, il s’émiette le Paris de l’histoire et des souvenirs ! C’est pour agrandir l’Hôtel des Postes de la rue Jean-Jacques Rousseau27 qu’on met à bas cette partie de la rue des Vieux-Augustins (aujourd’hui rue d’Argout) où se trouvait l’Hôtel de la Providence28. Le vieux bâtiment est encore debout. C’est la haute maison aux balcons de fer qui forme l’angle de la rue d’Argout et de cette étroite et sinistre rue Soly, où Balzac nous montre, frôlant la muraille, Mme Jules allant rendre visite à son frère, Ferragus, chef des Dévorants29. Par quelle puissance du génie le roman est-il ici aussi vivant que l’histoire ? Charlotte Corday a peut-être passé une heure de l’après-midi du samedi 13 juillet à rêver, accoudée à l’un de ces balcons de fer du premier étage (chambre no 7), et pourtant l’ombre, le fantôme effrayant de Ferragus semble, autant que le spectre même de Mlle de Corday, hanter ce coin du vieux Paris. Balzac a passé par là, les créatures de son cerveau s’y sont logées et ne sont plus sorties de ces masures. Mais le marteau les chasse, la pioche les exile. Déjà de ce côté tout tombe en poussière. Des escaliers tournants, arrachés aux maisons démolies, grimpent le long des carcasses de ces demeures vides. Le no 26 de la rue d’Argout va tomber, comme ce vicolo30 de la rue Soly, et c’est pourtant là que la mort de Marat, décidée depuis le 2 juin, fut définitivement résolue par cette jeune fille qui n’avait pas encore vingt-cinq ans et qui répondait, lorsqu’on lui demandait si ce n’était pas Barbaroux31, Duperret32 ou d’autres qui l’avaient excitée à frapper.

— C’est mal connaître le cœur humain. Il est plus facile d’exécuter un tel projet d’après sa propre haine que d’après celle des autres.

Le vendredi 12, Mlle de Corday étant allé rendre visite à Duperret, lui avait laissé cette carte, l’adresse de l’hôtel où elle était descendue :

MADAME GROLLIER

tient l’hôtel de la Providence

Rue des Vieux-Augustins, no 19

près la place de la Victoire Nationale

On y trouve des appartements meublés

à tous prix

À PARIS

Au premier étage, dans la chambre no 7 ayant vue sur la rue, avec antichambre où, en sortant pour aller tuer Marat, Charlotte avait laissé sa clef, se trouvait un ameublement dont M. Vatel possède tout le détail dans des notes encore inédites et qui était ainsi composé : commode surmontée, d’un trumeau, secrétaire, tenture des murs en tapisserie, rideaux et couvre-pied en damas cramoisi, un fauteuil et deux chaises en tapisserie, une bergère de satin.

La façade de l’Hôtel de la Providence, redevenu un hôtel garni, — à la Ville de Paris — après avoir cessé de l’être, est composée de cinq fenêtres. Celle du milieu, la plus grande, est la fenêtre du corridor. Le numéro 7, occupé par Charlotte Corday, s’ouvrait sur la rue, par les deux fenêtres qu’occupent l’extrémité droite de la vieille maison qui s’en va. Et c’est là, c’est sur un de ces balcons de fer, c’est derrière ces croisées que Charlotte Corday a passé sa dernière après-midi de liberté Ceux qui s’intéressent à ces pèlerinages de l’histoire doivent se hâter. La démolition est commencée. Les murailles de l’Hôtel de la Providence, où celle que Lamartine a appelée « l’ange de l’assassinat33 » a vécu un moment, vont aller rejoindre dans les magasins de gravats des démolisseurs dans ces espèces d’ossuaires des logis, les murs écroulés, éventrés, mis en poudre du vieux logis de la rue de l’École-de-médecine. où mourut celui qu’on nomma « le démon du patriotisme34 ».

La Robe de Charlotte Corday

Et maintenant, — pour revenir au léger point, d’interrogation à propos de la robe que portait la jolie fille blonde lorsqu’elle s’assit à côté de la baignoire ou, dans son peignoir, Marat ce Marat que Michelet compare à un crapaud écrivait les noms des députés de la Gironde bons à être guillotinés ou plutôt (car ce n’était pas son style) bons à être massacrés ; pour revenir à cet infiniment petit problème d’histoire comment Mlle de Corday était-elle vêtue ?

Nous avons là-dessus une réponse décisive.

C’est M. Ch. Vatel lui-même qui publie dans ses Dossiers du procès de Charlotte Corday35 la pièce qui semble le plus victorieusement répondre à la question posée par M. Ad. Racot et par le journal L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux :

« De quelle couleur était la robe portée par Charlotte Corday, le 13 juillet 1793, lorsqu’elle assassina Marat ? »

II existe, aux Dossiers du procès, une déposition ou plutôt un écrit de l’arrestation de Mlle de Corday, fait, aux Jacobins, par le citoyen Laurent Bas, commissionnaire, celui qui, après l’assassinat, avait jeté à terre Charlotte Corday d’un coup de chaise et l’avait ensuite renversée en la prenant par les seins. Laurent Bas dit « J’ai saisi le monstre par les mamelles et je l’ai renversé ! »

Or, ce Laurent Bas, commissionnaire ayant sa place au coin du pont Saint-Michel et de la rue Saint-Louis, chez le citoyen Berthoud, horloger, travaillait à plier, chez Marat, les numéros de l’Ami du Peuple, lorsque Charlotte Corday vint pour la troisième fois, le 13 juillet, à sept heures et demie du soir, demander à parler à Marat.

Laurent Bas, qui pendant un moment dut à ce hasard une popularité véritable et reçut plus d’une fois des accolades solennelles pour la part qu’il prit à l’arrestation de Charlotte, vit la jeune fille descendre de voiture, et il la décrit ainsi :

« Une personne du sexe descendant d’une voiture de place en déshabillé moucheté, chapeau à haute forme avec cocarde noire et trois cordons noirs et portant en éventail… »

C’était le monstre, comme dit Laurent Bas.

Déshabillé moucheté ! Voilà donc la désignation exacte, d’après un témoin irrécusable de la robe que portait Mlle de Corday. Ce déshabillé moucheté devait évidemment être à fond blanc, selon la mode du temps et surtout de ce mois d’été, à la mi-juillet.

D’un autre côté, je trouve, dans une des dépositions de témoins, la déclaration de Catherine Evrard, la sœur de cette Simone Evrard, qui vivait maritalement avec Marat en l’appelant son frère. Catherine Evrard dépose qu’une « jeune femme vêtue de brun, portant un chapeau noir, est venue demander le citoyen Marat. Vêtue de brun ! Mais c’est le matin, entre huit et neuf heures que Catherine Evrard ouvre la porte à Mlle de Corday, et c’est le soir, vers sept heures et demie, que Laurent Bas voit Charlotte descendre de voiture, il est certain que Mlle de Corday, après être allée d’abord inutilement chez Marat, s’en retourna chez elle, comme elle le raconte dans son interrogatoire, et y arriva vers midi.

— Qu’avez-vous fait le restant de la journée ? lui demanda J.-B. Montané, président du tribunal révolutionnaire.

— J’ai écrit à l’instant à Marat.

Elle a envoyé la lettre par la petite poste. Elle n’est point sortie. Elle a écrit cette Adresse aux français qu’elle a attachée à sa robe avec des épingles. Ce n’est qu’à sept heures qu’elle quitte l’Hôtel de la Providence. Elle prend une voiture, se rend au no 30 de la rue des Cordeliers et monte l’escalier presque en courant. Elle avait, sur sa poitrine, dans une gaine de cuir, le couteau à manche en bois d’ébène, la lame fraîchement émoulue, qu’elle avait acheté, le matin, à huit heures, au Palais-Royal, et qu’elle avait payé quarante sols.

Il est donc évident que, dans l’après-midi, Charlotte Corday avait quitté la robe brune que signale Catherine Evrard, et qu’elle avait passé, pour se reposer sur la bergère de satin, ou s’asseoir sur une chaise de tapisserie, ce déshabillé moucheté que lui a vu Laurent Bas.

Au reste, tous les tableaux du temps représentent Charlotte Corday en robe blanche, et toutes les gravures en robe rayée ; comme l’a peinte Paul Baudry.

Robe mouchetée est le renseignement exact.

Enfin — chose à noter — et qui est une des cent mille petites ironies de l’histoire, Mlle de Corday, qui s’appelait Marie-Anne-Charlotte, ne semblait pas aimer ce nom de Charlotte, signait toujours ou Corday, sans prénom, ou Marie de Corday passe à la postérité sous le nom de Charlotte qu’elle ne prenait pas.

C’est sous le nom de Marie Corday qu’elle prend, à Caen, son passeport : « Laissez passer la citoyenne Marie Corday » (sic) ; interrogée, elle répond « Je me nomme Marie Corday. » Une demande qu’elle adresse au comité de sûreté générale, ses dernières lettres, la lettre suprême écrite à Doulcet de Pontécoulant au moment où elle part pour l’échafaud, revêtue de la chemise rouge des meurtriers, sont signées Marie Corday. Elle l’aime évidemment, ce joli nom de Marie. De tous ceux qu’on lui a donnés, c’est celui-là qu’elle a choisi ! — Et ce n’est pas celui-là qu’elle porte dans l’histoire.

Un dernier détail :

L’Hôtel de la Providence où Marie Corday passa en 1793 était situé du même côté de la rue des Vieux-Augustins, sur le même trottoir, à quelques pas de la maison où le compositeur Hérold était né, un an auparavant en 1792.

Ceux qui imaginent le roman de l’histoire peuvent supposer la jeune fille, née pour être épouse et mère et sacrifiant sa vie, regardant porter ce nourrisson qui sera l’auteur de Zampa36. Je sais des érudits qui n’eussent point manqué de lui faire là pousser un soupir et de montrer la petite fille de Corneille37 pleurant comme la fille de Jephté38. La vérité c’est que Charlotte Corday ne pleura pas et ne regretta rien. L’histoire est assez intéressante, et poignante, et romanesque par elle-même, sans ces inventions et ces enjolivements.

Notes

1 Le hasard fait que le texte en question — deux courts paragraphes — ne figure pas dans l’édition Havard de La Vie à Paris mais uniquement dans Le Temps du 27 juillet 1880.

2 Charles Vatel (1816-1885), avocat, historien et collectionneur d’art. Charles Vatel est auteur de Charlotte de Corday et les Girondins, trois volumes de texte accompagnés d’un volume de planches in4o, Plon 1864-1872.

3 Charlotte Corday (Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont, 1768-1793), guillotinée à vingt-quatre ans, cinq jours après avoir assassiné le député Jean-Paul Marat (dans sa baignoire) à cinquante ans.

4 Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan (1749-1792), princesse de Lamballe par mariage.

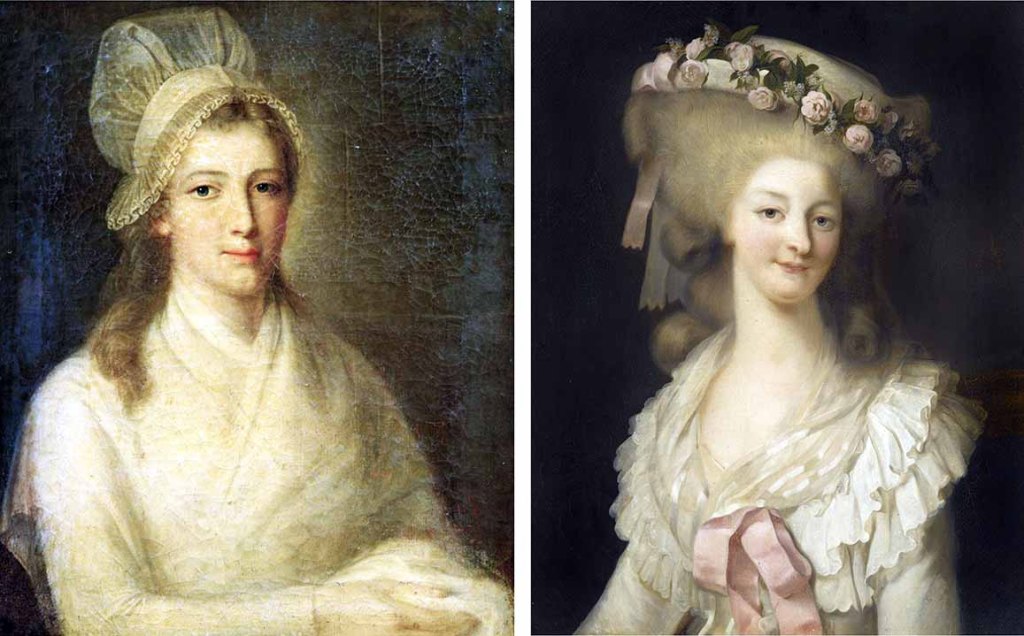

Portraits de Charlotte Corday et Marie de Lamballe

5 Charles Vatel, Histoire de Madame du Barry d’après ses papiers personnels, chez Bernard, libraire-éditeur à Versailles, 1883.

6 Nicolas de Bonneville (1760-1828), libraire-imprimeur, écrivain et journaliste ouvert aux idées républicaines de la fin du XVIIIe siècle. Traducteur de l’Allemand.

7 Adolphe Racot (1840-1887) est surtout connu pour ses deux recueils de portraits parus à la librairie illustrée de la rue du Croissant en 1887 (Portraits d’hier et Portraits d’aujourd’hui.

8 Paul Baudry (1828-1886), peintre académique renommé, surtout connu de nos jours pour le décor du foyer de l’Opéra Garnier. En 1884, Jules Claretie publiera, enrichie de portraits gravés par Léopold Massard, un Peintres et sculpteurs contemporains à la librairie des Bibliophiles.

Paul Baudry, bois gravé de Léopold Massard dans l’ouvrage Peintres et sculpteurs contemporains de 1884

9 Ce tableau de 1860, 1,50 sur deux mètres de haut effectivement remarquable, a été acheté par la ville de Nantes lors de l’exposition de 1861. Il se trouve encore de nos jours au musée d’art de la ville.

10 Sur le Boulevard Saint-Martin se tenait le théâtre de L’Ambigu-Comique, entre l’actuelle rue René-Boulanger et le boulevard, et qui « tournait le dos » au théâtre de la Renaissance, sa façade étant à l’est. Ce théâtre de l’Ambigu-Comique a été détruit par André Malraux en 1968.

11 Philippe-Jean Pelletan (1747-1829), chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu et chirurgien consultant de Napoléon Ier, membre de l’Académie de médecine. P.-J. Pelletan est aussi connu pour avoir été le seul médecin présent à la mort de Louis XVII à l’âge de dix ans, emprisonné au Temple. À cette occasion il a subtilisé le corps, de l’enfant et l’a conservé chez lui durant dix années.

12 Gabriel de Cussy (1739-1793), a été député du Calvados pour deux courts mandats, de mars 1789 à sa mort en novembre 1793, sous la guillotine.

13 Deux vagues taches, à peine visibles.

14 Un commissionnaire était alors une personne (parfois un enfant) embauché « sur le pavé » par un particulier ou un commerçant quelconque, payée à l’heure ou à la pièce pour effectuer une tâche (ici plier des journaux).

15 Laurent Bas employé par Marat, était à ce moment-là occupé à plier des exemplaires de L’Ami du peuple. C’est lui qui a maîtrisé Charlotte Corday à l’aide d’une chaise (déclaration faite aux Jacobins le quinze juillet 1793). Par contre l’éventail, cité une seule fois dans la déclaration de Laurent Bas, n’est indiqué qu’à l’arrivée de Charlotte Corday : « une personne du sexe descendant d’une voiture de place en déshabillé moucheté, chapeau à haute forme avec cocarde noire et trois cordons noirs et portant un éventail est venue demander à prier au citoyen Marat… »

16 Johann-Jakob Hauer (1751-1829), peintre allemand ayant exercé en France et mort à Blois. C’est à lui que nous devons le portrait de Charlotte Corday exposé note 4, à gauche de celui de Madame de Lamballe, que nous devons à Louis-Édouard Rioult (1790-1855). La signature de J.-J. Hauer n’est pas visible sur cette reproduction, qui est peut-être une copie.

17 On peut noter que 1793 est l’année de l’ouverture du musée du Louvre (le dix août), soit moins d’un mois après la mort de Marat, le treize juillet.

18 Voici cette peinture, (60 x 45 cm.) :

Cette toile fait partie des collections du musée Lambinet à Versailles

Et voici le cartel :

19 Cette anecdote a déjà été donnée par Jules Claretie dans Le Temps du 27 juillet dernier (page : « Paris est vide »).

20 Emanuel Swedenborg (1688-1772), scientifique, théologien et philosophe suédois, inventeur prolifique.

21 Claude de Saumaise (1588-1653), grammairien et latiniste.

22 Fernand de Marescot (1845-1880), est surtout connu pour être le premier éditeur du Théâtre de Beaumarchais en 1874 ou 1875, à la Librairie illustrée de la rue de Croissant, illustrations par Adrien Marie.

23 L’agréable blog bazin.com explique que « La première manufacture de bazin en France est établie en 1580 à Lyon. En 1733, un bazin à double armure et effets de rayures est tissé à Marseille, en 1806 le bazin « parisien » est accueilli avec succès. Ce même auteur avance diverses nombreuses hypothèses quant à la source étymologique de ce mot.

24 Adam Lux (1765-1793), révolutionnaire allemand guillotiné à Paris. Adam Lux est arrivé à Paris en mars 1793. Il a assisté au transport de Charlotte Corday jusqu’à l’échafaud en tombant amoureux et publié un billet admiratif sur la meurtrière. Cinq jours après la mort de Charlotte Corday, Adam Lux a été arrêté et exécuté le quatre novembre, avant ses 28 ans.

25 Lucile Desmoulins (Lucile Laridon-Duplessis, 1770-1794), épouse de Camille Desmoulins (1760-1794), a été est guillotinée huit jours après son mari.

26 Le musée de cire de la française Marie Tussaud (1761-1850), a été fondé à Londres en 1835.

27 Il s’agit de l’imposant bâtiment nommé par les parisiens « poste de la rue du Louvre » depuis son achèvement dans six ans, en 1886. Ce bureau de poste a été, jusqu’à sa transformation à partir de 2016, la providence des contribuables retardataires ; ouverte toute la nuit, on pouvait y poster jusqu’à minuit (cachet de la poste faisant foi) sa déclaration d’impôts ou son tiers provisionnel. Ce quartier était, dans ces années 1880, largement bousculé par le prolongement de la rue du Louvre, ouverte quarante ans auparavant mais prolongée au nord, au-delà de la rue Coquillère à partir de cette année 1880 avec des travaux qui dureront, par étapes, jusqu’en 1906.

28 « Jeudi 11 juillet 1793 vers midi, Marie-Anne-Charlotte de Corday d’Armont, venant de Caen, descend de la diligence dans la cour des Messageries Nationales situées 28 Rue Notre-Dame des Victoires […]. Au bureau, elle demande l’adresse d’un hôtel. Un employé lui remet une carte avec une adresse. Avec l’aide d’un commissionnaire qui porte sa malle elle rejoint l’Hôtel de la Providence situé au 19 rue des Vieux Augustins, proche des Messageries. / Mme Grollier, 26 ans, tenancière de l’établissement lui propose une chambre au premier étage donnant sur la rue. » Elle réserve la chambre pour cinq nuits. (Site web : « Sur les pas de Charlotte Corday »).

29

La rue Soly, vue depuis la rue de la Jussienne

« À huit heures et demie du soir, rue Pagevin, dans un temps où la rue Pagevin n’avait pas un mur qui ne répétât un mot infâme, et dans la direction de la rue Soly, la plus étroite et la moins praticable de toutes les rues de Paris… » Balzac, Histoire des Treize, « Ferragus », Pléiade de Pierre-Georges Castex, Gallimard 1977, page 796.

30 Vicolo : Venelle, ruelle, impasse.

31 Charles Barbaroux (1767-1794), guillotiné. Jeune physicien brillant, puis avocat de renom, révolutionnaire enthousiaste, député des Bouches-du-Rhône à la Convention, opposant farouche à Robespierre et à Marat.

32 Claude Romain Lauze de Perret (1747-1793), guillotiné. Député dynamique des Bouches-du-Rhône à l’Assemblée législative et à la Convention nationale, opposant à Marat. Il existe de nos jours à Apt, ville de sa naissance, un cours Lauze de Perret, (d’une affligeante tristesse).

33 Alphonse de Lamartine (1790-1869), Histoire des Girondins, Furne et Coquebert 1847 (huit tomes) :

34 « Démon du patriotisme » est un surnom souvent donné à Jules Vallès mais ce n’est certainement pas à lui que penses Jules Claretie.

35 Charles Vatel, Dossiers du procès de Charlotte Corday devant le Tribunal révolutionnaire, Charavay 1861, 138 pages.

36 Mélesville, Zampa ou La Fiancée de marbre, opéra-comique en trois actes sur une musique de Ferdinand Hérold, créé au printemps 1831.

37 Charlotte (Marie, donc) Corday est la petite fille (ou arrière-petite-fille) de Pierre Corneille.

38 Jephté est un personnage biblique. Lors d’une guerre, Jephté a fait veux, s’il gagne, de sacrifier la première personne qu’il verra, de retour chez lui. Ce fut sa fille, heureuse de la victoire de son père, et dansant au son d’un tambourin. Informée, elle (qu’on ne connait que sous le nom de « Fille de Jephté ») insiste pour que la promesse soit tenue.

.