Pour une raison qui restera toujours un mystère, cette « Vie à Paris » parue dans Le Temps du 20 avril 1880 est datée du 9 avril dans la publication en volume de Victor Havard. Un décalage sera souvent constaté.

Page mise en ligne le quatorze octobre 2024. Temps de lecture : 32 minutes

La Vie de Bohème — Mürger — Mlle Thuillier — La mort de Duranty — Le journal Réalisme — Le théâtre des marionnettes du jardin des Tuileries — La panoramanie — Annexe I : Le dernier éditorial d’Edmond Duranty dans Réalisme — Notes

La Vie de Bohème

La reprise de la Vie de Bohême1 et la mort de Duranty ont reporté nos souvenirs vers cette période de luttes qui, avant 1860, ressembla presque à l’aurore d’une renaissance littéraire. Il y eut alors, dans la jeunesse, une sorte de poussée vaillante et qu’on a oubliée. On oublie si vite ! La génération nouvelle ne semble point se rendre compte du mouvement d’esprit qui l’a précédée. L’autre soir, on s’est pris à rire, au Vaudeville, lorsqu’un des personnages de la comédie s’est mis à offrir deux mille francs à une fillette pour la décider à quitter son neveu. Ce petit épisode a rappelé le beau temps des romans de Paul de Kock2, où les héroïnes de high life ont leur loge aux Funambules3 et parlent avec angoisse d’une perte de cent vingt francs faite au lansquenet4.

Ce sont surtout ces variations dans les sommes dépensées en littérature qui marquent, comme un thermomètre exact, les variations des mœurs. On n’a jamais fait, par exemple, une reprise de la Dame aux Camélias, de Dumas fils, sans être obligé de grossir les chiffres et de forcer la note sous peine de laisser prendre Marguerite Gautier pour une grisette et Armand Duval pour un commis en nouveautés.

Mürger

Henry Murger par Nadar dans Les Binettes contemporaines, tome premier, Gustave Havard 1855, gravure de Diolot

Les figures de Mürger5, les Mimi, les Musette6, ont donc paru, l’autre soir, quelque peu archéologiques au public nouveau qui ne se doutait guère peut-être que toute cette bohème fantaisiste — ou fantastique — a existé en chair et en os. Il y a quelque part un écrivain quasi catholique du nom de Wallon, qui a servi, dit-on, de modèle pour le bibliomane Colline, et M. Schann, aujourd’hui marchand de joujoux dans le quartier du Temple et l’inventeur d’à peu près toutes ces jolies choses qui séduisent nos babys quand vient décembre — vaches laitières, moutons bêlants, chevaux ou clowns mécaniques — a gaiement posé pour Schaunard.

Oui vraiment, elle exista, cette bohème de la Vie de Bohème, beaucoup plus triste et poignante que la bohème artistique de la rue du Doyenné dont jadis — dix-huit ans auparavant — avaient fait partie Arsène Houssaye, Théophile Gautier et Gérard de Nerval7.

La bohème de 1830 était comme une bohème en manchettes, donnant des fêtes vénitiennes sous des lambris décorés par Camille Roqueplan8 ou Célestin Nanteuil9. Elle traitait les comédiennes et les filles d’Opéra, vivait au jour le jour, mais à la condition de vivre élégamment, n’avait pas toujours cinq francs pour payer son souper, mais déterrait un ou deux louis pour acheter un bibelot, méprisait l’utilitarisme, renvoyait la morale aux romans d’Émile Souvestre10 et vivait à sa guise, narguant le bourgeois en plein Paris de Louis-Philippe.

La bohème de Mürger était, hélas ! terriblement différente de celle-là. Si l’autre pouvait s’incarner, par l’imagination, dans une belle fille aux cheveux titianesques11, éclatante dans sa robe de velours empruntée aux coulisses de quelque théâtre romantique, la bohème de Mürger, la bohème de 1848, évoquait, tout au contraire, l’image grêle de quelque petite Parisienne phtisique toussant et traînant une jupe déchiquetée en sortant de l’hôpital. Ah ! l’hôpital ! ce fut l’Académie d’Henry Mürger. Il y allait quasi régulièrement dans sa jeunesse, affecté d’une éruption rouge, d’un purpara qui lui faisait dire : « La pourpre des empereurs romains n’était pas plus pourpre que ma peau, et, pour m’en guérir, j’use autant d’arsenic que trois mélodrames. » Son affection cutanée avait même un caractère si particulier, si bizarre, que les médecins de l’hôpital Saint-Louis en firent prendre un croquis exact par un dessinateur spécial et que l’image et le cas d’Henry Mürger figurent, copiés soigneusement, sous un numéro quelconque, dans un livre de médecine. Raspail a bien fait graver dans son Histoire de la maladie et de la santé une figure de son fils, la jambe meurtrie et enflée. La science ne connaît pas de mystères ; elle fait ses confidences à tout le monde.

Alors, étendu dans son lit d’hôpital, Henry Mürger songeait à ses amis, aux buveurs d’eau qui, parfois, lui guéri, venaient prendre sa place dans la même salle d’agonisants. C’était Desbrosses12, c’était Cabot13, c’était Tabar14, c’était Chintreuil15 mourant de faim, lui dont on couvre d’or aujourd’hui les toiles printanières ; c’était Antoine Fauchery16, mort au Japon après avoir été mineur en Californie et qui chantait, pour encourager ses amis aux jours de misère, sa chanson à lui, les triolets de l’Espérance :

Laissez revenir le printemps,

Il chassera ces gros nuages ;

Les gais amours auront leur temps ;

Laissez revenir le printemps.

Aux roses vous aurez vingt ans ;

Tout verdira dans les bocages…

Laissez revenir le printemps,

Il chassera ces gros nuages.

C’était Nadar17, ce bon géant de Nadar, revenant de risquer hardiment ses os pour la Pologne18. Tous ces pauvres et braves gens portaient des mondes dans leur tête. Ils sont presque tous morts sans gloire, après une existence de lutte contre l’hospice, et Nadar a raconté leur histoire, dans un livre vrai, qui serre le cœur, en attendant que M. Firmin Maillard racontât leur légende et énumérât les vaincus de la fosse commune littéraire dans un ouvrage qui a son prix, les Derniers Bohèmes19.

⁂

En ce temps de jeunesse misérable, Henry Mürger n’avait d’autre ambition que de faire recevoir au Palais-Royal ou au théâtre du Panthéon un vaudeville en un acte qui s’appelait Pipelet et Cabrion20. Il rêvait bien aussi des drames littéraires pour l’Odéon, mais il fallait vivre et se loger. Comme il disait en sa langue très curieusement personnelle : « Le perchoir est difficile et l’auge ne menace pas de regorger. » Il cherchait sa voie. Le jour où il écrivit, peut-être par hasard et au courant de la plume, la première scène de la Vie de Bohême, il l’avait trouvée. Il puisait là, à plein encrier, dans ses souvenirs. Toutes ces charges de rapins en liberté, il les avait faites ; tous ces mots, il les avait dits ; toutes ces journées hasardeuses, folles ou mélancoliques, il les avait vécues ; toutes ces fillettes aux charmants visages anémiques, il les avait rencontrées. En vérité, Mürger ne faisait que s’approprier l’esprit et les aventures du petit groupe des buveurs d’eau. — Un de ceux-là a dit de lui un joli mot : « Il a mangé la grenouille. » — Mais il revêtait d’une forme qui était à lui des anecdotes, des amourettes ou des facéties qui étaient à d’autres. Il donnait je ne sais quel charme maladif et tendre à des réalités qui avaient dû être plus d’une fois bien repoussantes. Ah ! le poète ! et comme, en marge de son livre, il y aurait à en écrire un autre, la véritable vie de bohème, avec les portraits exacts de Musette et de Mimi !

Elle a vécu, cette Mimi, et Mürger l’a aimée. Elle est morte, un jour, à la Pitié, dans des rideaux blancs comme les draperies mortuaires d’une vierge. Elle mourut en deux fois, la pauvre fille, je veux dire qu’on annonça sa mort à Mürger deux mois avant qu’elle n’eût rendu le dernier soupir. Il en éprouva un chagrin profond et comme une commotion violente. On le vit pâlir, sortir du café où il était assis et, presque titubant, aller chez un chapelier voisin commander un crêpe noir pour son feutre.

Le lendemain, on lui disait qu’on s’était trompé, que Mimi — qui s’appelait Marie — vivait toujours. Il sourit, ôta le crêpe et se sentit soulagé, puis, un soir, la malade étant véritablement morte, cette fois, on ne savait plus comment annoncer la nouvelle à Mürger. On l’avait vu si cruellement atteint, chanceler sous le coup, peu de semaines auparavant !

Enfin, quelqu’un s’enhardit et, avec d’infinies précautions, murmura tristement à l’oreille de Mürger :

— Tu sais, Henri, cette pauvre Mimi…

— Eh ! bien ? dit-il.

— Eh ! bien, cette fois, il n’y a pas à douter. C’est fini, Mimi est morte.

— Ah ! fit Mürger, avec une sincérité profonde et se rappelant son désespoir qui datait d’un mois : Je l’ai joliment pleurée !

⁂

Il y a un mot qui vaut celui-là dans la pièce que Théodore Barrière, alors très jeune, tira de la Vie de Bohème. C’est le dernier mot, le cri égoïste de Rodolphe devant le cadavre de sa maîtresse expirée : — Oh ! ma jeunesse ! c’est vous qu’on enterre !

À la répétition générale du drame aux Variétés, Nadar, le cinquième acte achevé, prit Mürger à part et après lui avoir montré ce qu’avait, pour lui, de choquant, cette exclamation d’un jeune homme laissant retomber, pour jeter ce cri, la main encore tiède de celle qui l’a tant aimé :

— Tu tiens là, dit-il, un magnifique succès. Mais, au nom de toute l’amitié que tu peux avoir pour moi, je t’en supplie, coupe cette abominable phrase de la fin !

— Pas du tout, répondit Mürger : c’est nature !

Mademoiselle Thuillier

L’actrice qui jouait Mimi, cette exquise Mlle Thuillier21, si profonde, si émue et si émouvante, incarnait précisément pour Mürger, à l’heure où l’on donnait sa pièce, tous ses rêves de jeunesse amoureuse. Mais il était timide, ce Mürger, en amour comme en toutes choses. Il a, je crois, fait définir par Musette : « L’amour platonique, c’est des hommes qui ont toujours mal à la tête. » À la vérité, Mürger eut ainsi un peu de migraine durant toute sa vie. Il n’osait pas. Je ne sais trop où j’ai lu que Théophile Gautier était également, en amour, un timide. C’est je crois, Alphonse Karr qui le raconte dans son Livre de bord.

Henry Mürger, absolument épris de Mlle Thuillier22, rougissait durant les répétitions lorsque la comédienne lui adressait la parole, et balbutiait quelque réponse maladroite. Il lui eût volontiers répliqué par un sonnet, mais, à la façon de Nicole, il ne trouvait le mot qu’au bas de l’escalier et quand il était trop tard. Il disait très sincèrement à son collaborateur Théodore Barrière qu’il avait envie de se tuer.

— Allons donc ! répondait l’autre en riant. Acheter le fonds de Werther, mauvaise affaire mon cher ! La maison n’a plus de clients.

Le désespoir naïf de Mürger était d’ailleurs d’une sincérité si profonde, que Barrière résolut de sauver son ami. Il se fit son porte-voix, il supplia la comédienne, il fit appel à tous ses sentiments de pitié, il parla si bien à son cœur et il l’attendrit si profondément, qu’il gagna la cause. Mais non pour Mürger, hélas ! pour lui-même. Pour lui, entraîné par l’amitié et séduit par la charmante femme qui fut une si vaillante et si admirable comédienne. Le pauvre Mürger n’en voulut d’ailleurs à personne, il se résigna, mais il eut toujours l’idée d’écrire, sur ce sujet, une comédie : l’Avocat de l’amoureux transi.

⁂

Et que tout cela est loin ! Barrière est mort, mort malheureux, sentant bien qu’il n’avait pas donné, malgré tant d’œuvres magistrales, la note complète de son rare talent. Mlle Thuillier a disparu. On a dit un jour qu’elle était entrée dans un couvent de carmélites, puis on a démenti la nouvelle et l’on n’a plus parlé de cette femme qui fut, avec Dorval et Desclée23, la plus vibrante des actrices de ce temps, se dépensant, se donnant tout entière, corps et âme, nerfs, voix, cœur et larmes, au rôle qu’elle interprétait, et ne parlant pas de démission, celle-là, même lorsqu’on la sifflait, comme dans la bataille de Gaëtana24.

Quant à Mürger, on sait comment il finit. Un soir de l’année 1861, il écrivait au crayon, à un ami, ce triste billet :

« Ricord et les autres, d’avis d’aller à la maison Dubois25. J’aurais mieux aimé Saint-Louis. On est plus chez soi, là-bas. Enfin !…

Son dernier cri, dans cet hospice des gens de lettres, fut celui-ci, cruel comme un ressouvenir des maux passés, et solennel comme un avertissement et comme un ordre :

— Pas de bohème ! … Surtout pas de bohème !

Eh ! sans doute, on peut fuir la bohème. Mais la misère, peut-on l’éviter ? Elle lâche difficilement ceux qu’elle accompagne dans leur route. Nous en avons tant vu, non pas seulement des bohèmes, mais des travailleurs acharnés et des chercheurs convaincus, venir finir là, dans cet Institut des littérateurs pauvres, faubourg Saint-Denis, où les fauteuils académiques sont remplacés par des grabats ! Nous y avons suivi le convoi de poètes, d’historiens, de peintres. Des fantaisistes comme Charles Coligny26, des auteurs comiques comme Édouard Martin27, des paysagistes comme Victor Dupré28, y ont précédé Duranty, qui en précède bien d’autres.

La mort de Duranty

C’était une physionomie curieuse que celle de ce lettré original29, au talent savoureux, un peu sec et fermé au vulgaire, mais dont les romans, le Malheur d’Henriette Gérard30, la Cause de Beau Guillaume31, contenaient, çà et là, des pages, des chapitres de premier ordre. En réimprimant, l’an passé32, le premier de ces ouvrages, — son début, — Duranty déclarait, dans un avertissement, que « ce livre était à part dans la littérature française contemporaine33 », et il y trouvait lui-même, déclarait-il nettement, « la fermeté de l’observation et une saveur de naturel » qui lui faisaient plaisir. Devenu un peu amer peut-être, depuis qu’il s’était vu jeter dans le fossé, lui qui avait jadis monté un des premiers à l’assaut, il en venait à se louer lui-même, croyant sans doute à l’efficacité de la méthode. Edmond Duranty n’avait pas toujours été ainsi. Hetzel34, qui l’avait édité après Poulet-Malassis, nous le peignait hier tel qu’il se présenta à ses débuts, timide, naïf, convaincu, regardant passer M. Champfleury avec les yeux écarquillés du disciple contemplant le maître, et croyant sincèrement à la rénovation de l’art par le Réalisme.

Le journal Réalisme

Duranty avait même fondé une gazette spéciale destinée à guerroyer pour la sainte cause, et, durant six mois, en compagnie d’Assézat35, le futur éditeur de Diderot, et du docteur Thulié36, le conseiller municipal à venir, il avait mené hardiment — et même beaucoup trop violemment, — la campagne contre toutes les traditions acceptées et toutes les gloires bien assises. C’était le bon temps. On cassait les vitres. Les réalistes de vingt ans groupés autour de Champfleury et de Gustave Courbet poussaient le cri de guerre contre ces autres jeunes gens qui se nommaient Amédée Rolland37, Jean du Boys38, Charles Bataille39, et qui, fondant le journal le Diogène, y faisaient sonner haut leur admiration et leur foi.

C’est un petit chapitre de notre histoire littéraire qui mérite d’être écrit40. Nous avions seize ans alors, et ces combattants en avaient vingt-cinq. Nous nous passions leurs journaux, qui sentaient la jeunesse et la poudre, à travers nos pupitres. Ils bataillaient, bataillaient !… Et maintenant, où retrouverait-on leurs feuilles envolées ? La collection jaunie du journal de Duranty, que j’ai demandée à la Bibliothèque de la rue Richelieu, n’avait pas même été coupée depuis vingt-trois ans, et j’ai été, au lendemain de la mort du pauvre garçon, le premier lecteur de ce journal armé en guerre, et semblable à un brûlot éteint !…

Il est bien curieux pourtant, il méritait d’être feuilleté. C’est un recueil grand in-8o, d’un texte serré, dont le premier numéro porte la date du jeudi 10 juillet 1856 et ce simple titre : Réalisme41, avec cette indication « en manchette » comme on dit : Paraît les 10, 20, 30 de chaque mois. Puis deux noms en tête : Jules Assézat, 18, rue des Fossés-Saint-Victor, et Edmond Duranty, 106, rue du Bac, avec l’avertissement : (Affr.). Duranty signait, en qualité de gérant, cette feuille belliqueuse, qui eut six numéros et deux imprimeurs, d’abord Moquet, rue de la Harpe42, ensuite de Soye et Bouchet, place du Panthéon43, selon les fluctuations du crédit.

Aux deux fondateurs que j’ai nommés, d’autres compagnons vinrent se joindre : M. Henri Thulié, M. Henri Terrans, M. E. Rombouillat44, dont le nom — comme celui d’un Patouillet du réalisme — était fait pour servir de cible dans les polémiques à venir. En vérité, ils cherchaient volontiers les coups, ces novateurs, et je les soupçonne d’avoir fait plus d’une fois comme ce farceur dont parle Vivier et qui, tirant deux ou trois coups de revolver dans le jardin du Palais-Royal, disait glorieusement :

— Voilà le bruit que je fais quand j’éternue !

On retrouverait, dans ce Réalisme, plus d’une facétie tapageuse, dont on s’est, depuis, servi couramment pour effrayer ou pour attirer la foule, selon la saison.

Il est à noter, en effet, que le bourgeois, — le public, si l’on veut — qui avait peur, au temps jadis, de sembler un peu ridicule s’il écoutait les excentriques, tremblerait aujourd’hui de passer précisément pour bourgeois, s’il ne protégeait quelque peu l’excentricité, l’impressionnisme en tout genre. La mode a changé.

En littérature et en art, Duranty et ses compagnons du Réalisme allaient répétant — ce qui n’était pas même une nouveauté — qu’on se doit inspirer de son propre temps et de l’atmosphère ambiante de la vie moderne :

— Donner à étudier Raphaël à un homme du XIXe siècle ! s’écriait Duranty. Qui est-ce donc qui fait des Contes de Boccace et des Jérusalem delivrée… ?

Et il réclamait le droit à la peinture pour « l’habit moderne, l’habit en queue de morue, la blouse », ajoutant que la sculpture se consume lentement, car « elle se réfugie dans le nu, et qu’est-ce qu’un bonhomme nu ? » Paul Dubois, Falguière45-46 ou Mercié47 eussent pu lui répondre.

Mais Duranty allait plus loin :

— L’autre jour, écrit-il, un ami qui descend d’Érostrate48 me dit : « Je viens du Louvre. Si j’avais eu des allumettes, je mettais le feu sans remords à cette catacombe, avec l’intime conviction que je servais la cause de l’art à venir. Seulement, j’aurais regretté les portraits, quelques Flamands et quelques Vénitiens ! »

Ah ! la manie du paradoxe et le besoin de faire du tapage ! Nous retrouverons plus tard ces défauts chez les successeurs du Réalisme, ces ennemis du romantisme qui s’écriaient, incarnant la poésie dans un des mets du moyen âge :

— Le faisan est mangé, apportez du fromage !

Les poètes étaient pour eux « les derniers farceurs », et Duranty, avec une gravité suri-facétieuse, imprimait ceci dans sa gazette :

« Je propose la loi suivante :

« Article premier. — Toute poésie est interdite sous peine de mort. Tout vers mis au monde sera détruit.

« Art. 2. — Cette loi n’a point d’effet rétroactif.

Art. 3. — Les vers composés antérieurement à la présente loi seront retirés de la circulation et mis dans des tiroirs cadenassés et scellés. Toute personne qui tentera d’ouvrir ces tiroirs sera punie d’une forte amende ! »

Notez que c’était l’heure où paraissaient les Contemplations49 de Victor Hugo et que précisément ces Contemplations mêmes étaient ainsi visées !

Rien n’arrêtait ces briseurs d’images, épris seulement du vrai utile, et combattant « contre l’archange Ingres, pour le démon Courbet. »

Leurs jugements littéraires ?

« Victor Hugo est un monstre, Lamartine une créole, Musset une ombre de don Juan, de Vigny un hermaphrodite, Méry50 un littérateur à l’ail, Théophile Gautier un « vieux homme fatigué de bonhomie et de complaisances ». Banville et Louis Bouilhet de « petits tambourins remplis de petits cailloux » ; Balzac est un « enthousiaste et un exagérateur ; il affiche une science que souvent il n’a pas » ; il ne montre point le calme et la santé d’esprit de M. Champfleury ; Henri Mürger est comme les huîtres : on y trouve quelquefois des perles. Et ne parlez à ces réalistes ni des « rêveries maladives » de Toussenel51, ni de « l’idéologie creuse » de Michelet, ni du « style inégal » de Gustave Flaubert. Oui, il n’y a « ni émotion, ni sentiment, ni vie dans Madame Bovary52 ; il n’y a qu’une force d’arithméticien qui a supputé et rassemblé tout ce qu’il peut y avoir de gestes, de pas ou d’accidents de terrain dans des personnages, des événements et des pays donnés… Avant que ce roman eût paru, on le croyait meilleur !… »

Leurs sentiments artistiques ?

« Decamps ? C’est un empâtement. Meissonier ? Un peintre de tabatières. Corot ? Un éventailliste, Vernet ? Un fabricant de soldats de plomb de Nuremberg. Diaz ? Un marchand de foulards. »

— Ô peinture des imbéciles, que je te hais ! ajoutait Duranty53, qui imprimait alors, lorsqu’on lui parlait des vivacités de sa polémique :

— Je ne serai jamais poli qu’avec des gens qui ont l’esprit propre ; la bonne tenue des mains m’est assez indifférente !

Il faut être juste : ces excentricités, fort applaudies de la brasserie Andler, rue Hautefeuille — Andler Keller54, comme on disait alors — n’étaient qu’une gourme de la vingtième année jetée par des intolérants que le temps devait assagir !

Courbet disait : « Bravo ! » Champfleury criait : « Courage ! » Et le journal le Réalisme mourait de sa belle mort, Edmond Duranty prononçant lui-même son oraison funèbre :

« Au premier numéro, on aura vu la bête Réalisme se traîner sur le ventre, comme les animaux naissant du chaos, puis peu à peu se dégager, et enfin le loup, avec son poil hérissé, marcher dans les chemins et montrer ses dents aux passants inquiétés. Aujourd’hui la bête est morte et elle va être empaillée par les naturalistes pour figurer dans les collections. — Réjouissez-vous ! Réalisme est mort, vive le Réalisme ! »

Le théâtre des marionnettes du jardin des Tuileries

Alors, Duranty se tourna vers une autre entreprise. Il eut sa fantaisie, lui aussi, ce réaliste. Champfleury avait exalté jadis les Funambules ; Duranty célébra Pierrot et les marionnettes des jardins publics. Champfleury avait écrit des pantomimes pour Paul Legrand55, Duranty écrivit des comédies pour Guignol. Il fit mieux, il obtint, grâce à M. Fould56, dit-on, le privilège d’un théâtre pour les enfants dans le jardin des Tuileries.

Théâtre de marionnettes dont Théophile Gautier — jadis bafoué — devait écrire le Prologue en vers (en vers, miséricorde !) et pour qui Duranty demandait une pièce à M. Dumas fils.

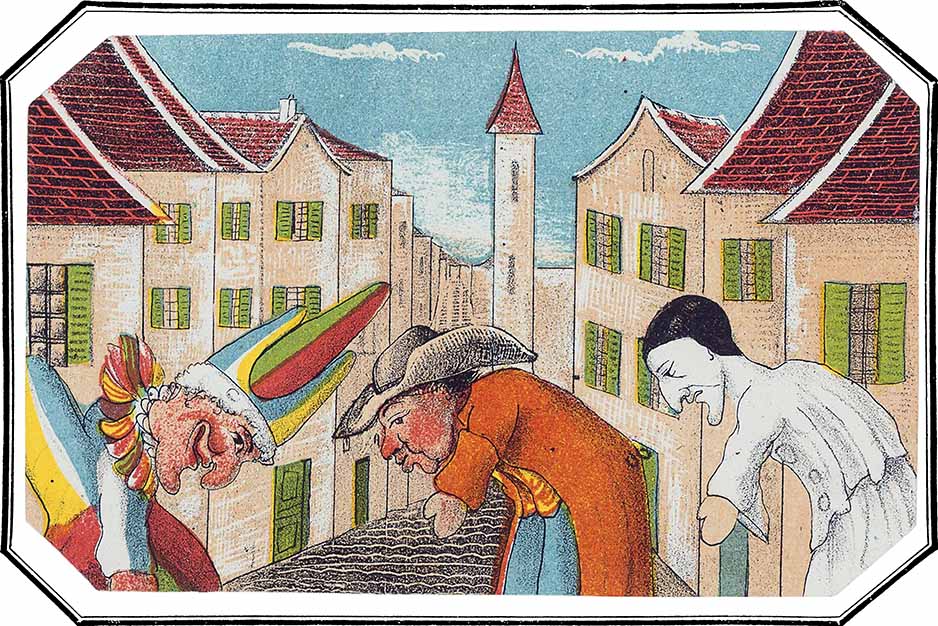

N’ayant ni comédie de Dumas, ni prologue de Gautier, Duranty composa son répertoire lui-même. Ce fut, un moment, une des curiosités de Paris que ce théâtre en plein vent qui eût amusé Nodier et qui fit, paraît-il, froncer le sourcil à la censure. Il en reste un souvenir, un livre devenu rare, écrit et illustré de chromolithographies d’une singularité charmante, par le directeur même de cette scène, une curiosité bibliographique, le Théâtre des marionnettes du jardin des Tuileries57, texte et dessins par M. Duranty, imprimé chez Dubuisson en 1862, et introuvable aujourd’hui, quoiqu’il ait été longtemps distribué en prime par les journaux l’Époque, le Figaro, le Tintamarre, l’Opinion nationale, le Mémorial diplomatique — et même le Courrier de la boucherie !…

Ce livre étrange est dédié à George Sand58, dont « les Marionnettes de Nohant soit célèbres dans le monde entier » et un peu aussi à l’ancien adversaire du journal le Réalisme, à « M. Amédée Rolland, qui est, disait alors Duranty, un des auteurs dramatiques hardis et chercheurs de ce temps, et qui a fondé dans sa maison un de ces théâtres, auquel la célébrité commence à venir. » La mort, pour ce théâtre aussi et pour le directeur du théâtre des Marionnettes des Batignolles, est venue plus vite que la célébrité !

Et, sous les marronniers des Tuileries, Duranty jouait tour à tour Polichinelle précepteur où Pierrot raille — toujours réaliste — le romantisme et s’écrie :

— J’ai soif ! Hé ! tavernier du diable !

À quoi Polichinelle répond :

— Quel petit Buridan !

Il jouait la Tragédie d’Arlequin, Polichinelle et la mère Gigogne, le Mariage de raison, que Duranty écrivait après Scribe, les Boudins de Gripandouille, le Grand-Bras, — que sais-je ? — et il tirait des chocs de bois de ses marionnettes une philosophie qui n’avait rien de gai — ni de réaliste :

« Hélas ! disait-il, nous autres hommes, prétendant, non seulement au mariage, mais à la fortune, à la gloire, aux honneurs, au bonheur, en vain nous gravissons l’escalier encombré que nous montre complaisamment notre Espoir, espèce de Cassandre ; en vain nous faisons nos plus gracieuses courbettes à la Colombine fantastique que nous appelons gloire, fortune ou félicité ; en vain nous lui offrons, essoufflés, nos compliments et nos bouquets !

« Aveuglément, capricieusement, elle a toujours donné sa main à quelque alerte et brillant Arlequin qui nous gratifie d’un coup de batte et nous rejette, meurtris et penauds, au bas de cet escalier que nous avons franchi avec un labeur si pénible59 ! »

Ailleurs, Duranty ayant à faire paraître, dans une de ses pièces, un charlatan — Mangin, parbleu ! le vendeur de crayons — il le présentait « comme l’habile homme par excellence, avec son casque, son plumet et sa grosse caisse, l’habile homme qui sait tendre ses filets aux écus de la foule et remplit le coffre de son cabriolet ! » Il y avait plus de tristesse qu’il ne pouvait dire dans cette peinture de l’homme arrivé et dans ces vains soupirs adressés à Colombine. Polichinelle aussi représentait pour Duranty « l’homme par tous les côtés qui rapprochent le plus celui-ci de l’animal. » Et il tâchait de se consoler des déceptions que lui avait causées « l’homme » en appliquant des coups de bâton à Polichinelle.

Mais le théâtre de Duranty était trop ironique sans doute pour les enfants, qui s’en voulaient tenir à la tradition, aux vieilles plaisanteries du Guignol lyonnais ou du Pulcinella napolitain. La littérature en plein air de Duranty ne l’enrichit pas plus que ses romans, patiemment écrits sous la lampe, dont ils sentent un peu l’huile. Il ferma son théâtre, emporta ses marionnettes, reprit sa plume, mena honnêtement une vie laborieuse, se promenant à travers ce Louvre qu’il n’appelait peut-être plus une catacombe, et croyant toujours (il avait raison) à la toute-puissance de la vérité en art.

Ce fut, en somme, un artiste naïf — j’écris le mot comme un profond éloge — et un apôtre convaincu. Du réalisme, il avait fait une religion, aussi est-il mort à la peine. D’autres sont venus qui en ont fait un commerce.

« J’aurai, écrivait Duranty l’an dernier, servi de pont à ceux qui nous suivaient ! »

La panoramanie

Mais, après tout, l’époque est commerciale, et savez-vous, par exemple, à quoi la plupart de nos peintres sont occupés ? À peindre des Panoramas60 !

Oui, vraiment, une espèce de fièvre spéciale, une maladie d’un genre particulier — le genre panoramique s’abat en ce moment sur l’Europe. C’est l’épidémie des panoramas et des dioramas61. On en construit partout, partout on en prépare. Des sociétés financières se forment pour doter de panoramas toutes les capitales à la fois. C’est une fureur.

Au fond, je le répète, la spéculation joue là-dedans un plus grand rôle que la question artistique. Un panorama n’est qu’un prétexte à placer des actions. Société du panorama de la bataille de Balaklava pour l’Angleterre ; Société du panorama du combat du Bourget pour Paris ; Société du panorama de la bataille de Waterloo pour Bruxelles ; Société du panorama de la bataille de Tétuan pour Madrid. C’est une débauche de panoramas qui rappelle l’époque où les terminaisons en rama étaient la grande plaisanterie parisienne et où le Bixiou de Balzac s’en servait à tout propos comme d’un moyen comique62.

Voilà nos peintres de batailles subitement transformés en capitalistes. Les tableaux militaires n’attiraient plus, au Salon, une foule aussi considérable. Qu’a-t-on fait ? On les a agrandis. On montrera les personnages dans leur taille naturelle. On substituera le trompe-l’oeil à la peinture ordinaire, et le public se précipitera pour les voir. Paris aura, s’il vous plaît, jusqu’à trois panoramas : panorama aux Champs-Élysées, panorama sur la place du Château-d’Eau, panorama aux environs de la Bastille63.

M. Poilpot et M. Jacob achèvent, à Paris, le panorama de la fameuse charge des hussards et des lanciers de lord Cardigan à Balaklava64, et l’on construit, à Londres, Leicester-Square, le bâtiment qui recevra cette peinture. M. Washington, le peintre de paysages algériens, M. Sergent, qui signa une si vivante bataille de Saint-Quentin, et M. Couturier, ont entrepris de montrer le fait d’armes de Tétuan à l’Espagne ; M. Émile Wauters le peintre belge, va peindre un panorama de la bataille de Custozza pour Vienne, en Autriche, et M. de Neuville s’occupe de Champigny et du Bourget, tandis que M. Castellani relève les plans des coteaux de Reischoffen et du village de Worth.

Que de panoramas à la fois ! Le comité des artistes chargés de surveiller tous ces travaux ne s’en plaint guère. Il reçoit des entrepreneurs certains jetons de présence, absolument comme les membres des conseils d’administration dans les affaires financières. C’est une carrière nouvelle brusquement ouverte aux peintres en renom. On donnait aux littérateurs vieillis des bibliothèques. On donnera aux peintres fatigués une place dans le comité de surveillance de la Société internationale des panoramas.

C’est d’ailleurs une ressource durable, car si la folie des panoramas gagne les villes de province après les capitales, il n’y a pas de raison pour que tous les peintres de la terre ne soient uniquement occupés à ramer et à panoramier les batailles locales ou nationales, et le monde ne sera qu’un vaste panorama offrant aux artistes militaires l’occasion d’attirer la foule en faisant parler la poudre !

Je ne sais pourquoi je songe invinciblement aux éternels vaincus de l’art, en présence de ces spéculations où l’art pur n’a trop rien à voir, et pourquoi m’apparaît encore, à la fin de cette causerie, la figure fine, pensive, attristée et silencieuse d’Edmond Duranty, qui m’a retenu trop longtemps peut-être aujourd’hui, mais qui incarne bien, en somme, un type d’homme, une race spéciale, celle des dupes et des fervents, se consolant, il est vrai, de leurs déboires par l’amertume même de leur défaite et la conscience de leur orgueil.

Jules Claretie

Annexe I :

L’Éditorial d’Edmond Duranty

Les revues, même mensuelles, annoncent rarement leur ultime numéro, torturées qu’elles sont par l’espérance financière d’un numéro encore, qui permettrait d’alléger les dettes et peut-être même de payer les collaborateurs. Il semble bien qu’au printemps 1857 Edmond Duranty n’avait même plus cet espoir. Il est même vraisemblable qu’aucun collaborateur n’avait été payé depuis le premier numéro. Dans l’éditorial du dernier numéro de Réalisme, un jeune Edmond Duranty de moins de 24 ans écrit un éditorial à la fois violent et poignant, le cri d’une bête blessée.

La vie et la mort de Réalisme

Voici le dernier numéro de notre journal. Des circonstances personnelles à quelques-uns de nos rédacteurs ont exercé sur eux une pression qui les oblige à cesser de travailler à cette œuvre, au moins sous cette forme.

Cependant la bataille n’est pas finie, elle n’est que commencée. Il y a des embuscades, des recoins d’où l’on sera étonné d’entendre partir des feux de peloton et des volées de mitraille de temps en temps.

Je songe, il est vrai, avec quelque regret, à ces vaisseaux du temps de la République qui, attaqués de toutes parts, n’amenaient pourtant jamais leur pavillon. Un capitaine aimerait, lors-même que tout son équipage serait mis hors de service, à charger ses canons tout seul jusqu’à ce qu’il soit emporté lui-même de son banc de quart ; et abandonnant l’arrière de son vaisseau désemparé, il se défendrait sur l’avant jusqu’à la dernière extrémité.

Toutefois le journal aura tenu six mois, sans vivres, envers et contre tous, et je considère cela comme une défense suffisante.

Tout a été remué. Les gens au-dessous de trente ans, avec la gaieté de l’imprévoyance, nous ont niés, de tout l’esprit que vingt Français quelconques peuvent mettre au service ou à l’attaque d’une cause. Les autres, plus âgés, plus expérimentés, ont reconnu le nuage qui annonce la tempête et la grande marée qui doit les noyer, et ils ont rempli de lamentations irritées les revues et les grands journaux.

Plus il trouve de résistance, plus irrémédiablement le Réalisme sera vainqueur. Là où il n’y a aujourd’hui qu’un homme, il en viendra bientôt cent quand le tambour aura été battu partout. Les Espagnols ont repris l’Espagne aux Arabes, et au commencement les Arabes étaient mille contre un.

Les poètes disparaîtront un à un et le dernier d’entre eux inspirera peut-être un Cooper dont le roman en prose fera verser des larmes sur cette destruction de la race. Le culte de l’Intellectuel (sentiment spiritualiste) terrassera le culte du Beau (sentiment matérialiste) qui a couvert de son pavillon menteur cent mille fraudeurs d’art et de littérature.

L’art ne s’apprendra plus comme une espèce d’astrologie ou d’alchimie toute par formules, mais chacun puisera en lui-même son sentiment et ses idées avec une indépendance profonde ; à ce point que les faibles eux-mêmes devenant spontanés et non imitateurs, étant affranchis de leur éducation chinoise, seront intéressants.

Tous les étais, les contreforts, les arcs-boutants dont s’entourent les arts et la littérature, incohérents, inhabiles et baroques comme les cathédrales du moyen-âge, et qui consistent dans l’historique, l’idéal, conventions qui ont pour objet d’empêcher l’homme de penser et de s’élever, en liant son esprit par des lisières, s’écrouleront, et la gent des restaurateurs de monuments effondrés cherchera fortune autrement.

Voilà l’âge d’or que je promets, âge de progrès et de civilisation perfectionnée.

Seulement, il peut arriver qu’un bûcheron s’imagine abattre un arbre en trois ou quatre coups de hache et qu’il reconnaisse ensuite qu’il faut couper les branches une à une, puis entamer le tronc, avec la patience d’une taupe, et non seulement entamer le tronc, mais déchausser les racines, creuser la terre autour et mettre des mois entiers à renverser son arbre.

Il n’y a pas d’exemple d’ailleurs qu’un chêne, même de mille ans, n’ait pu être abattu.

Au premier numéro on aura vu la bête Réalisme se traîner sur le ventre, comme les animaux naissant du chaos, puis peu à peu ses formes se dégager et enfin le loup avec son poil hérissé marcher dans les chemins et montrer ses dents aux passants inquiétés. Aujourd’hui la bête est morte et elle va être empaillée par les naturalistes pour figurer dans les collections ! — Réjouissez-vous ! Réalisme est mort, vive le Réalisme !

Edmond Duranty

On peut aussi lire, à la fin de ce dernier numéro de Réalisme, le dernier article d’Edmond Duranty « Dernier petit discours : « Si nous disons “bonsoir la compagnie”, ce n’est pas pour aller dormir. »…

Notes

1 Pour cette reprise, voir la note cinq de la dernière Vie à Paris.

2 Paul de Kock (1793-1871) est souvent cité comme l’exemple du romancier populaire à gros succès dont quelques titres suffisent à donner le ton : La Laitière de Montfermeil, La Pucelle de Belleville, La Jolie fille du faubourg ou La Bouquetière du château d’eau. Sa littérature optimiste, légère mais jamais vulgaire peut être placée auprès de celle de la « comtesse Dash ».

3 Les théâtres, alors, étaient davantage spécialisés qu’aujourd’hui et chacun savait à quoi s’attendre en allant au Théâtre de la Porte-Saint-Martin (La Comédie-Française du théâtre privé) ou à l’Ambigu-Comique (davantage populaire). Le théâtre des Funambules était — popularisé plus tard par le film de Marcel Carné Les Enfants du paradis — le théâtre ou se produisait les mimes Deburau père et fils, puis Frédérick Lemaître, qui y a débuté. Ce théâtre qui se trouvait sur le boulevard du Temple a été démoli — en même temps que bien d’autres — au début des années 1860 pour l’agrandissement de la place du Château d’eau, aujourd’hui place de la République.

4 Le lansquenet est un jeu de cartes et d’argent abandonné et ressurgi au gré des modes depuis au moins le XVIIe siècle. Après un long abandon, le retour de ce jeu au XIXe siècle a été la source des Chevaliers du Lansquenet de Théodore de Foudras et Xavier de Montépin paru en 1848 chez Alexandre Cadot, rue Serpente. Il s’agit de dix volumes présentés en partie comme une pièce de théâtre et en partie comme un roman.

5 D’après le long article de Léo Lespès (ci-dessous) dans Le Figaro du trois février 1861, c’est Arsène Houssaye qui aurait conseillé à Henri Murger de marquer un tréma sur le u de son nom, et même un y à son prénom, ce dont il n’a jamais tenu compte. D’après ce même article, ce serait le « lythographe » de la société des gens de Lettres qui aurait rétabli cette graphie enrichie sur les lettres de faire-part de son décès… Léo Lespès dit peut-être vrai mais il reste que la graphie constante Mürger systématiquement appliquée par Jules Claretie et ses contemporains — et de nombreuses couvertures de livres, incite à la conserver ici.

Léo Lespès par Nadar dans Les Binettes contemporaines, tome premier, Gustave Havard 1855, gravure de Diolot

6 Liste des personnages : Durandin, homme d’affaires ; Rodolphe, son neveu, poète ; Marcel, peintre ; Schaunard, musicien ; Gustave Colline ; M. Benoît, maître d’hôtel ; Baptiste, domestique ; Un garçon de caisse ; Un monsieur ; Un médecin ; Césarine de Rouvres, jeune veuve ; Mimi ; Musette ; Phémie ; Une dame ; Un commissionnaire, domestiques de Césarine, invités.

7 « Dans les années 1830 commence un premier mode de vie “bohème” dans le quartier du Doyenné, autour du peintre Camille Rougier et de Gérard Labrunie (Nerval), bientôt rejoints par Arsène Houssaye et Théophile Gautier. C’est un moment de grande liberté créative et de fraternité entre les écrivains et les peintres. Ce quartier qui se trouve à l’intérieur du Louvre, place du Carrousel, sera rasé en 1850. » (BNF). Voir Gérard de Nerval, Petits châteaux de bohème — Premier château, Eugène Didier, 1853, page sept et suivantes : « C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenné que nous nous étions reconnus frères — Arcades ambo, — dans un coin du vieux Louvre des Médicis, — bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet. / Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux battants, au plafond historié de rocailles et de guivres, — restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. »

8 Camille Roqueplan (1803-1855), peintre amateur à l’état pur, rétif à tout enseignement. Il est l’aîné du journaliste et homme de théâtre Nestor Roqueplan (1805-1870), directeur calamiteux de l’opéra de Paris de 1847 à 1854.

9 Célestin Nanteuil (1813-1873), peintre et graveur proche de Victor Hugo et des romantiques.

10 Émile Souvestre (1806-1854, à 48 ans), auteur breton.

11 Du Titien (1488-1576), qui a représenté quelques femmes aux cheveux flamboyants.

12 Joseph Desbrosses (1819-1844, à 25 ans), sculpteur. Son frère Léopold, peintre et graveur (1821-1908), a vécu bien plus longtemps.

13 Le peintre Cabot n’est cité qu’une seule fois, sans autre précision dans la brochure Histoire de Mürger « pour servir à l’histoire de la vraie bohème par trois buveurs d’eau, contenant des correspondances privées de Mürger », parue chez Hetzel, sans date mais vraisemblablement peu après la mort d’Henry Mürger (28 janvier 1861).

14 François Tabar (1819-1869, à cinquante ans), peintre historique.

15 Antoine Chintreuil (1814-1873), peintre précurseur de l’impressionnisme.

16 Antoine Fauchery (1823-1861), photographe voyageur.

17 Nadar (Félix Tournachon, 1820-1910) fait partie de ces personnalités à la fois célèbres et méconnues. Ainsi le photographe Nadar, après avoir dû abandonner des études de médecine par un revers de fortune de son père a d’abord été journaliste. C’est ainsi qu’il a rencontré les jeunes bohèmes faisant l’objet des notes précédentes. Ce sont eux qui lui ont attribué le nom de Nadar. Il a ensuite fait une honorable carrière de caricaturiste. On le trouve aussi dans des activités d’auteur dramatique et de pantomimes.

Arsène Houssaye par Nadar (fragment) dans Les Binettes contemporaines, tome premier, Gustave Havard 1855, gravure de Diolot

18 Au printemps 1848 Nadar s’est engagé dans la légion polonaise sous drapeau français. Il n’apparaît pas que cette expédition, fantôme de celles de Bonaparte, ait été d’une grande gloire ni d’une grande efficacité.

19 Firmin Maillard, Les Derniers bohèmes — Henri Mürger et son temps, Sartorius, 27, rue de Seine, 1874, 271 pages.

20 Cela avait déjà été fait par Michel Delaporte : Cabrion ! ou Les Infortunes de Pipelet, folie-vaudeville en un acte représenté à la Porte-Saint-Martin le seize février 1845. On peut noter que Cabrion est un rôle muet. Le nom de Pipelet attribué à un concierge était alors récent. La tradition l’attribue à Eugène Sue, à propos du personnage d’Anastasie Pipelet dans Les Mystères de Paris, roman d’abord publié en feuilleton dans Le Journal des débats, de l’été 1842 à l’automne 1843.

21 Il s’agit évidemment de la distribution de la création au théâtre des Variétés le 22 novembre 1849 avec Marguerite Thuillier (1824-1885). Le Figaro du 29 juillet 1885 annonce, en cinquième colonne de une, sur cinq paragraphes, la mort de Marguerite Thuillier : « En 1866, sa santé, fort délicate, la força à quitter la scène après les premières représentations de La Contagion, d’Émile Augier ». Il semble toutefois que Marguerite Thuillier ait encore joué à la rentrée 1868, dans Cadio, drame de Georges Sand et Paul Meurice, le rôle assez mineur de La Korigane, au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

22 Le musée Carnavalet dispose d’une photographie de Marguerite Thuillier, qui ressemble à un meuble, on ne sait trop lequel. Sa robe engloutit tout un fauteuil, que l’on devine confortable. De l’ensemble s’échappent, d’où on ne les attend pas, deux mains minuscules qui semblent manquer de bras.

23 Après des études au Conservatoire, Aimée Desclée (1836-1874) a été engagée au Gymnase de Montigny en juin 1855 pour le rôle de la Duchesse du Maine de Gardée à vue puis dans le beau rôle d’Antoinette du Gendre de Monsieur Poirier, comédie en quatre actes d’Émile Augier et Jules Sandeau créée au Gymnase en avril de l’année précédente. Après avoir quitté le Gymnase puis le théâtre pour une vie aventureuse, Aimée Desclée revient au Gymnase en octobre 1869 pour créer Frou-Frou, d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy, qui reste indiscutablement son plus grand succès. On peut à ce propos lire le compte rendu de cette pièce par Jules Claretie dans sa « Chronique théâtrale » de L’Opinion nationale du 22 novembre 1869.

24 Edmond About, Gaëtana, drame en cinq actes créé au théâtre de l’Odéon le trois janvier 1862. Marguerite Thuillier tient le rôle-titre. Le texte de la pièce est paru chez Michel Lévy la même année.

25 Cette maison religieuse de santé trouve son origine au XVIe siècle. Au début du XIXe siècle, le docteur Dubois crée un service de chirurgie dans ce qui est devenu une « maison municipale de santé », payante. La « Maison Dubois » est actuellement l’hôpital Fernand-Widal, 200, rue du Faubourg-Saint-Denis.

26 Charles Coligny (1834-1874, à quarante ans), critique d’art.

27 Édouard Martin (1825-1866, à 41 ans), auteur dramatique ayant surtout écrit en collaboration.

28 Peut-être Victor Dupré (1816-1879), peintre paysagiste, natif de Limoges comme Jules Claretie et mort le 31 octobre dernier.

29 Louis Edmond Duranty (1833-9 avril dernier, à 47 ans), romancier, critique d’art, créateur du premier autant qu’éphémère théâtre de marionnettes du jardin des Tuileries en 1861 et auteur des 24 saynètes qui y étaient représentées. Ces textes sont parus chez Dubuisson & cie, rue du Coq-Héron, en 1863.

Vignette de l’édition de Dubuisson pour “La Malle de Berlingue”.

Le chercheur s’intéressant à Louis Edmond Duranty lira avec intérêt la « Causerie » de Charles Monselet dans L’Événement du 27 avril, page deux.

30 Le Malheur d’Henriette Gérard, premier roman de Duranty (son nom seul figure sur les couvertures de ses livres) écrit à 24 ans mais paru plus tard chez Poulet-Malassis et de Brosse, au printemps 1860 avec quatre eaux-fortes d’Alphonse Legros dont une en frontispice. Ce roman est dédié à Champfleury, objet de la note 49 de La Vie à Paris du 23 mars 1880.

31 Duranty, La Cause de Beau Guillaume, Hetzel 1862.

32 Chez Charpentier.

33 « Ce livre, je ne sais si le public s’en apercevra, est à part dans la littérature française contemporaine. […] / En le relisant (qu’on me permette d’en parler comme s’il était d’un autre), j’y trouve, outre la fermeté de l’observation, une saveur de naturel, d’ingénuité qui me fait plaisir ; et, ce qui me sourit le plus, je vois là-dedans de la simplicité sans l’affectation de vouloir être simple. » On ne saurait mieux exprimer sa simplicité.

34 Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), éditeur progressiste et prolifique romancier pour la jeunesse sous le nom de P.-J. Stahl.

35 Jules Assézat (1832-1876, à 44 ans), anthropologue, éditeur et journaliste.

36 Henri Thulié (1832-1916), médecin, conseiller municipal progressiste de Paris élu à trois reprises.

37 Amédée Rolland (1829-1868), journaliste, auteur dramatique et romancier.

38 Jean Duboys (en un seul mot, 1836-1873, à 37 ans), auteur dramatique discret. Dans son livre de souvenirs, Trente ans de Paris (Flammarion 1889), Alphonse Daudet écrira de Jean Duboys (nous sommes en 1866 et Alphonse Daudet écrit Le Petit Chose) : « j’allai m’installer chez un ami, dans la petite chambre que Jean Duboys occupait alors à l’entresol de l’hôtel Lassus, place de l’Odéon. / Jean Duboys, à qui ses pièces et ses romans donnaient quelque notoriété, était un bon être, doux, timide, au sourire d’enfant dans une barbe de Robinson […]. Sa littérature manquait d’accent ; mais j’aimais sa bienveillance, j’admirais le courage avec lequel il s’attelait à d’interminables romans, coupés d’avance par tranches régulières, et dont il écrivait chaque jour tant de mots, de lignes et de pages. Enfin il avait fait jouer à la Comédie-Française une grande pièce intitulée : la Volonté ; et, bien que manifestée en vers exécrables, cette volonté m’imposait, à moi qui en manquais tellement. Aussi étais-je venu me serrer contre son auteur, espérant gagner le goût du travail au contact de ce producteur infatigable. »

39 Charles Bataille (1828-1868, à quarante ans), journaliste et auteur dramatique, ami de Nadar. Charles Bataille a écrit, avec Amédée Rolland (note 37), Un usurier de village, drame en cinq actes, créé à la Porte-Saint-Martin en novembre 1867 (trois personnages).

40 Ce chapitre du Diogène fait l’objet de la note 47 de la biographie de Jules Claretie par Georges Grappe.

41 Le numéro du dix juillet 1856 de cette revue pose un problème, que le récit de Jules Claretie n’éclaire pas. Jules Claretie évoque la revue Diogène mais la revue qu’il décrit a pour titre Réalisme.

La revue Réalisme du dix juillet 1856 décrite comme étant Diogène par un Jules Claretie un peu distrait

Cela indique que ce premier Diogène (ils ont été au moins quatre) était la continuité du mensuel Réalisme, paru — après ce numéro de juillet 1856 — du quinze novembre 1856 à mai 1957 (numéro six, daté d’« avril-mai »). Ci-dessous, la manchette de l’autre premier numéro daté de novembre.

Le second « premier » numéro de Réalisme, de novembre 1856

Le chercheur s’intéressant à cette revue lira avec intérêt Réalisme (1856-1857). Journal dirigé par Edmond Duranty, sous la direction de Gilles Castagnès, Classiques Garnier 2017, 478 pages, 31 €uros.

42 Antoine Moquet, né en 1804 s’est installé comme imprimeur à Paris, 90 rue de La Harpe, en 1833.

43 Au numéro deux de la place du Panthéon qui s’avance, on le sait peu, jusqu’au débouché de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, à gauche de l’église Saint-Étienne du Mont où sont organisés de nombreux concerts. Ce numéro deux est un immeuble de briques que l’on s’attend pas à trouver à cet endroit.

44 Nous trouvons, à la dernière page du numéro du quinze janvier 1857 la signature : « Le porteur d’eau Rombouillat, dit Trombouillot. »

45 Alexandre Falguière (1831-1900), sculpteur, prix de Rome et pensionnaire à la villa Médicis en 1860 puis professeur aux Beaux-Arts en 1882. En 1891, la société des Gens de lettres, présidée par Émile Zola, commande à Auguste Rodin un buste de Balzac, mort il y a plus de quarante ans. Rodin se fait attendre plusieurs années avant de proposer un projet informe et refusé. Ce n’est qu’en 1898 qu’Alexandre Falguière se verra confier la commande, avant de mourir, en avril 1900. La statue de Balzac, inachevée, sera terminée par un élève avant d’être inaugurée en novembre 1902, Place Georges-Guillaumin à Paris.

46 Après Falguière, Jules Claretie, dans l’édition en volume de Victor Havard a ajouté le nom de Degeorge. Il s’agit vraisemblablement du sculpteur Charles Degeorge (1837-1888), spécialisé dans la médaille. En statuaire, on lui doit l’assez difforme Jeunesse d’Aristote, visible au musée d’Orsay.

47 Antonin Mercié (1845-1916) a été élève, aux Beaux-Arts, d’Alexandre Falguière. Malgré, comme Charles Degeorge, une spécialité de médailleur, Antonin Mercié est surtout connu pour une statue, son David de 1869, rengainant son épée, la tête de Goliath à ses pieds. Cette sculpture est de nos jours visible au musée d’Orsay dans l’allée centrale des sculptures.

48 Érostrate, ayant vécu au IVe siècle avant notre ère est surtout connu comme l’incendiaire du temple d’Artémis à Éphèse afin d’accéder à la célébrité. Cela lui réussit si bien que Jean-Paul Sartre releva que son nom était resté alors que celui de l’architecte ayant construit le temple demeurait inconnu.

49 Victor Hugo, Les Contemplations, Hetzel, avril 1856.

50 Joseph Méry (1797-1866), né à Marseille (d’où l’« ail »), journaliste, poète, romancier et auteur dramatique prolifique. Le souvenir de Joseph Méry survit encore de nos jours grâce à son livret d’opéra (en collaboration avec Camille du Locle) : Don Carlos (1867), mis en musique par Giuseppe Verdi et créé à l’opéra de Paris au printemps 1867, Joseph Méry étant mort l’été précédent. Joseph Méry est évoqué dans Réalisme du quinze janvier 1857.

51 Alphonse Toussenel (1803-1885) d’abord fouriériste comme pouvaient l’être les rédacteurs de Réalisme ou du Diogène, a ensuite été sensible aux théories sur l’inégalité des races, émises par son cadet Arthur de Gobineau (1816-1882), ce qui l’a conduit à un nationalisme extrême.

52 Réalisme du quinze mars 1857.

53 Dans le dernier numéro, daté d’« avril-mai 1857 ». Ce dernier numéro ouvre par ces phrases : « Voici le dernier numéro de notre journal. Des circonstances personnelles à quelques-uns de nos rédacteurs ont exercé sur eux une pression qui les oblige à cesser de travailler à cette œuvre, au moins sous cette forme. / Cependant la bataille n’est pas finie, elle n’est que commencée. Il y a des embuscades, des recoins d’où l’on sera étonné d’entendre partir des feux de peloton et des volées de mitraille de temps en temps. » La lecture de cet éditorial mérite d’être poursuivie, qui donne bien l’esprit de ce temps. Il est donné en annexe I, infra.

54

Gustave Courbet, Le Cabaret Andler-Keller, vignette extraite de l’ouvrage d’Alfred Delvau : Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris, illustré de dessins et eaux-fortes de Gustave Courbet, Léopold Flameng et Félicien Rops, Dentu, 1862

À Munich, selon l’ouvrage cité ci-dessus, un Keller est un cellier à bière. À Paris, le Andler Keller se trouvait « rue Hautefeuille, sur les ruines de l’ancien prieuré des Prémontrés » « À cette époque-là florissait déjà le Réalisme, — ce fruit incestueux d’une carpe et d’un lapin. Et dans ce temple du Réalisme, dont M. Courbet était alors le souverain-pontife et M. Champfleury le cardinal officiant, il n’y avait alors, comme public de buveurs, — étudiants et graveurs sur bois compris, — que des réalistes et des non-réalistes. » Cet établissement se trouvait au 28 rue Hautefeuille, dans un immeuble démoli depuis au profit de la faculté de médecine.

55 Paul Legrand (1816-1898), successeur de Deburau père (Jean-Gaspard) au théâtre des Funambules.

56 Achille Fould (1800-1867), banquier, député, et ministre des Finances.

57 Théâtre des marionnettes du jardin des Tuileries, texte et composition des dessins par Duranty. 24 compositions hors-texte et 25 larges en-têtes, entièrement coloriés à l’aquarelle, impression de Dubuisson et cie, cinq rue du Coq-Héron, 1863. Charpentier a réédité cet ouvrage en 1880 accompagné des planches hors-texte et des vignettes gravées. Il est vraisemblable que ce livre est reparu après ce mois d’avril, sinon Jules Claretie ne l’aurait pas indiqué comme introuvable. Champfleury aurait écrit Les Amours de Sainte-Périne, première pièce donnée dans ce théâtre (absente du recueil) sur un décor de scène de Gustave Courbet. Lire aussi la « Revue théâtrale » de Louis Ulbach dans Le Temps du 29 juillet 1861.

Vignette illustrant la première pièce : Polichinelle précepteur

58 « À Madame Georges Sand. / Madame / Bien que n’ayant point l’honneur et l’heureuse fortune d’être connu de vous, je prends la liberté de vous dédier ce volume. / Les Marionnettes de Nohant sont célèbres dans le monde entier, et votre beau roman de l’Homme de Neige, entre autres, a montré sous quel point de vue votre esprit si élevé et si artiste savait envisager ces êtres de bois, naïfs et bouffons, maintenant relevés de l’abaissement où les tenait l’injustifiable dédain public. / À l’heure qu’il est, des peintres, des littérateurs, des gens du monde, ont élevé chez eux des théâtres de Marionnettes, et se vouent avec ardeur à la réhabilitation d’un des plus complets divertissements qu’il y ait au monde. M. Amédée Rolland, qui est un des auteurs-dramatiques hardis et chercheurs de ce temps, a fondé dans sa maison un de ces théâtres, auquel la célébrité commence à venir. / Toutes ces circonstances m’ont poussé à publier les présentes pièces, qui, je le confesse, sont bien inférieures à celles que j’ai vu représenter sur les petits théâtres particuliers dont je parle. / Cependant, j’ose espérer, Madame, que vous me verrez avec indulgence inscrire votre nom en tête d’un Recueil dont le mérite est d’être unique en son genre, et qui est destiné à la glorification de choses que vous aimez. / Veuillez agréer, Madame, les sentiments de la plus respectueuse admiration, / De votre très humble et obéissant serviteur, / Duranty »

59 Mise en scène de La Tragédie d’Arlequin, op. cit. pages 33-34

60 Au moment où ces lignes sont écrites, tout le monde sait ce qu’est un panorama, dont plusieurs installations existent en France depuis près d’un siècle. Il ne s’agit que d’une immense toile circulaire, entièrement fermée. Cette toile représente le plus souvent un paysage, une ville vue d’un point haut, un site historique mondial (les Pyramides d’Égypte) ou une bataille militaire. Le public, venant du dessous, se tient au centre du dispositif, entouré d’une barrière. Entre la barrière et la toile, des accessoires en rapport avec le sujet de la toile, mannequins, charrettes, canons… C’est tout. La panoramanie décrite par Jules Claretie ne va pas tarder à passer de mode. Deux bâtiments ayant abrité des panoramas existent encore à Paris, près du rond-point des Champs-Élysées : le théâtre Marigny et le théâtre du Rond-Point. Ce dernier sera, en 1893 transformé en patinoire, exploitée jusqu’à la fin des années 1970 puis en théâtre au début des années 1980.

61 Le diorama était l’animation, par des jeux de lumières, d’une sculpture ou d’un ensemble sculpté (une crèche de Noël). Ce principe technique a souvent été mis en œuvre pour des décors de théâtre.

62 Il n’y a pas que Jean-Jacques Bixiou qui s’exprime ainsi chez Balzac :

Balzac, Le Père Goriot, Pléiade de Pierre-Georges Castex 1976, page 91

63 Ces deux panoramas se trouvaient, pour le premier à l’angle de la rue du Château d’eau et de la rue de Bondy, actuelle rue René Boulanger. Le deuxième était installé, jusqu’en 1902 place Mazas, près du pont d’Austerlitz, à l’emplacement de l’actuelle station de métro « Quai de la Rappée », ouverte en 1906. Il y a dû avoir dans le siècle au moins une vingtaine des panoramas dans Paris, dont deux qui ont laissé leur nom au passage des panoramas. Ils ont été construits en 1800 et restés en service jusqu’en 1831.

64 Voir, à propos de ce panorama, la notice historique vendue 75 centimes aux visiteurs, par le romancier Gustave Toudouze (1847-1904) : Les Cuirassiers de Reichauffen, grand panorama français, 251 rue Saint-Honoré, brochure de 19 pages éditée par la société française des grands Panoramas, à la même adresse. Cette notice décrit les événements heure par heure. En 1889, ce panorama déménagera au 58 avenue La Motte-Piquet. Théophile Poilpot et Stephen Jacob réaliseront ensemble au moins un autre panorama : La prise de la Bastille, visible place Mazas en 1883.